-

齐如山 编辑

目录

- 1 基本信息

2 人物评价

3 生平经历

4 出版图书

5 齐梅之谊

6 回忆录

基本信息

编辑中文名:齐如山

国籍:中国

出生日期:1875年

逝世日期:1962年

职业:戏曲理论家

出生地:河北高阳

人物评价

编辑

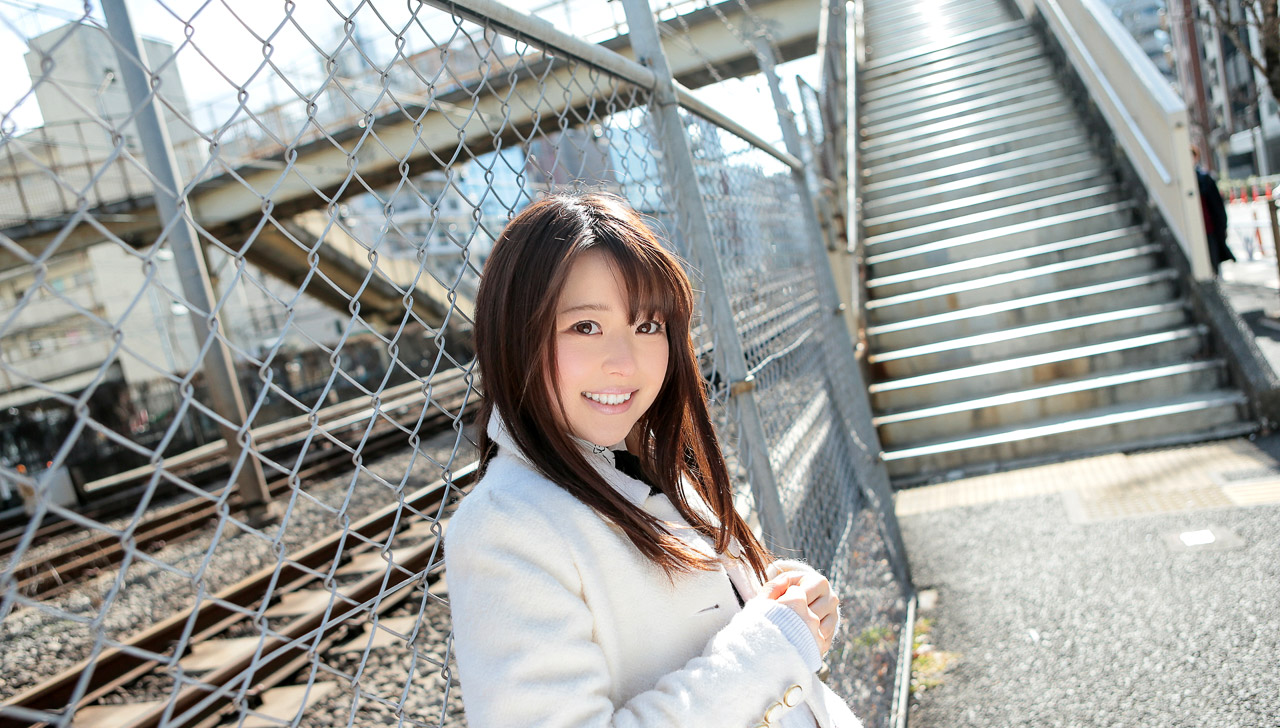

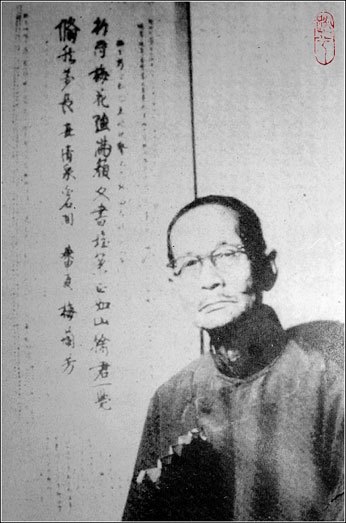

齐如山

齐如山

除了理论上的研究,齐如山还身体力行,从事于艺术改革的实践。齐如山与梅兰芳谊兼师友,早在民国初年,他就为刚刚崭露头角的梅兰芳编写了大量新戏,如《天女散花》《廉锦枫》《洛神》《霸王别姬》《西施》《太真外传》《凤还巢》等等,并进行排演。在舞蹈动作、服饰化妆、剧本文学性各方面皆卓有创造,开一代新风,为梅兰芳创建独树一帜的梅派艺术打下了牢固的基础。在他的倡议奔走下,二三十年代梅兰芳几次出访日本、美国及欧洲,使中国京剧得以弘扬海外,跻于世界三大古老戏剧文化之林。1931年与梅兰芳、余叔岩等人组成北平国剧学会,并建立国剧传习所,从事戏曲教育。

齐如山还是一位历史学家,他的不少著作属于社会史范畴,而且都是活泼新鲜、极其生动具体的第一手资料。他自述:“我做了十来年买卖,与各界的人都接触得很多,真可以说是三教九流、五行八作,农工商贾,各种技艺人员都认识了不少”,而“欲研究经史,不能离开社会”,他认识到“由社会中的许多情形,可以明了经史的意义;由经史中的记载,又可以知道社会中各事之来源”,所以,他屏弃了皓首穷经老一套的做学问之道,而是另辟蹊径,走向社会。他对于社会中的文化、风俗、习惯、人情以至婚丧、庆吊、酬应、来往、买卖、工艺、技术、娱乐、游艺、饮食等等,都极感兴趣,并悉心加以调查研究。这方面的著作有《北平三百六十行》《故都琐述》《北平零食》《北京土话》等,都是他亲自调查访问所得,是第一手真实可靠的材料,而不是从书本中爬梳检覈出来的。齐如山可谓近代社会掌故的宗匠。

齐如山晚年所写《齐如山回忆录》的内容更是包罗万象,文字生动朴实,全用日常口语,读来亲切感人。

齐如山曾在北平女子文理学院任教。1962年于台湾去世。

陈凯歌执导的电影《梅兰芳》中,梅党的核心人物邱如白即以齐如山为原形。

生平经历

编辑人物经历

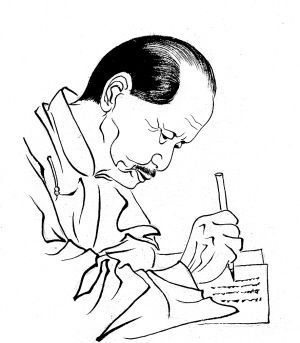

齐如山

齐如山

其时,齐如山经常参加一代宗师谭鑫培(现代著名京剧表演艺术家谭元寿的曾祖父)、田际云领导的正乐育化会的一些活动。该会还经常邀请文化艺术界的人士到会作演讲,齐如山是其中之一。他为该会的会员介绍西洋戏剧的情况以及讲述有关戏剧理论,极力主张改进中国戏曲。他的演讲使长期封建闭塞在京剧舞台一隅的伶人们大开眼界。谭鑫培和田际云称赞:“讲得实在好!”而在台下众多的听众中便有冉冉升起的新星——青年京剧演员梅兰芳。

崭露头角

齐梅二人的相识过程在梨园界亦是一段佳话。1913年,刚刚崭露头角的梅兰芳在天乐茶园演出《汾河湾》,据说这是齐如山第一次观看梅的演出。正如电影所表现:当台上薛仁贵唱到窑门一段,饰柳迎春的梅兰芳按照师傅教的传统演法,面向内坐,竟自“休息”了,或者说他也如台下的观众一样,在一旁毫无表情地背对着薛仁贵坐在那里静静听其独唱。

齐如山

齐如山

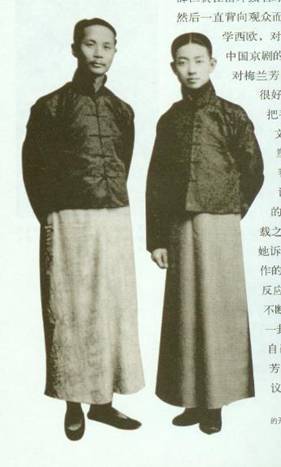

齐梅二人

梅兰芳接到齐如山的长长来信,十分高兴,认为信中的意见切中节骨眼,建议十分合情合理。他深深感激这位富有学问的长者的垂青和画龙点睛的指点,并果敢地根据齐如山的建议和设计,重新编排柳迎春的身段、表情和心理活动。10天后,梅兰芳再次表演《汾河湾》,推出的便是齐如山设计的新版本。当饰薛仁贵的谭鑫培唱到那一段时,梅兰芳忽然站起身来,与谭的唱段内容相配合,身段、表情丝丝入扣。散戏后,谭鑫培对别人讲:“窑门一段,我说我唱的有几句,并非好得很啊,怎么有人叫好呢?留神一看,敢情是兰芳那孩子在做身段呢!”齐如山看了这次演出十分激动。想不到这位风头正健的青年名旦如此虚怀若谷,完全按照他的意见对作品作了如此认真的修改,使其扮演的角色丝丝入戏。

此后,只要梅兰芳有演出,齐如山就去看,看完总是即写信加以指导,前后竟写了100多封。二人以“函授”的方式分享对中国传统戏剧艺术的理解,却从未谋面。

既然齐如山与梅兰芳同在一个城市,而且齐如山也经常去剧场看梅兰芳演出,为什么不约会当面交谈,而要费笔墨之劳呢?这与当时的社会风俗状况有关。旧社会戏曲演员常常被鄙称为“戏子”,而列入下九流。清末民初还流行一种“相公堂子”,即一些面目俊姣的男童伶充当类似男妓的角色,供那些“风雅人士”调笑和淫乐,他们大捧某些男旦,相互之间甚至争风吃醋。在齐如山晚年所写的《回忆录》中曾谈到,他当时不大愿意与旦角有来往,是怕被朋友误会,再说那时梅兰芳也不大肯见生人。所以这种“函授”方式才会持续良久。

直到有一天,梅兰芳派人给齐如山送去一封信,邀请他来家中见面,二人才由此订交。此举对当时的齐如山来说也是需要一些勇气的,因为他实在太热爱京剧,才有此抛却世俗之举。自此,齐如山正式开始为梅兰芳排戏。他先后编写了《一缕麻》(齐如山为梅编写的第一出时装现代戏)、《嫦娥奔月》、《黛玉葬花》、《霸王别姬》等以旦角为主的新戏26部,后来又把古代描写舞蹈的辞赋中的动作找出来,编成身段,教给梅兰芳。只可惜这些在电影“梅兰芳”中只表现出短枝零叶,而难现其全貌。

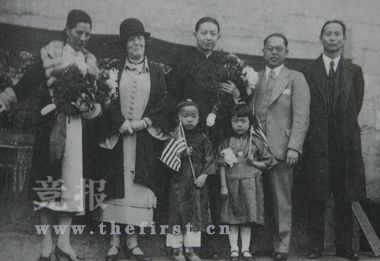

为梅写剧

1916年后,齐如山与李释戡等陆续为梅兰芳编写剧本多达40余种,如《牢狱鸳鸯》《麻姑献寿》《童女斩蛇》《红线盗盒》《天女散花》《晴雯撕扇》《木兰从军》《上元夫人》《廉锦枫》《洛神》《太真外传》《俊袭人》《凤还巢》(根据清代传奇编写)、《春灯谜》《双官诰》等剧。他编排的古装戏,善于运用舞蹈手段刻画人物,对改进旦角身段作了大胆有益的尝试。1929年为梅兰芳赴美演出,齐如山曾编译梅兰芳介绍,并将剧情说明书、演出剧本、曲谱及戏曲服装、砌末、脸谱、乐器、刀枪把子等全部附上英文的图解。梅的几次出国演出,齐如山都亲自协助策划,并随同出访日本与美国。1931年他又与梅兰芳、余叔岩、清逸居士、张伯驹等,以改进旧剧为宗旨,组成北平国剧学会,编辑出版《戏剧丛刊》《国剧画报》,搜集展出了许多珍贵的戏曲资料。附设的国剧传习所,有学生75名,其中刘仲秋、郭建英、高维廉等人,在艺术上均有一定成就。

梅派贡献

齐如山

齐如山

1933年,因种种原因,梅兰芳举家南迁上海,齐如山则留在了北平。齐如山和梅兰芳长达20余年的合作就此黯然结束。齐如山对这次分手十分无奈和惋惜,此时写给在上海梅兰芳的信,让后人读出了凄楚伤感和他的骄傲倔强:“我从民国二年冬天给您写信,至今已20年了。……我大部分的工夫,都用在您的身上。……您自今以前,艺术日有进步;自今之后,算是停止住了。”

晚年

1937年,抗战前的北平危在旦夕。为了保住北平国剧学会的行头和珍贵文物资料等,齐如山找到故宫博物院的马衡院长(戏剧家马彦祥之父),请故宫博物院代为保管。这也许是离开了梅兰芳的齐如山,在大陆对京剧事业和梅兰芳所能做的最后一件事情。1950年,新中国成立后才迁回北京的梅兰芳亲自找到马衡院长,取回正在展出的国剧学会物品,此时的齐如山人已远在海峡彼岸的台湾矣。

1947年,齐如山在上海和梅兰芳见了最后一面,并曾长谈。据齐如山晚年撰文回忆:

……大家谈笑之间,已到上海。下机后有含侄焌来接,即住在他家。即与梅兰芳打了一个电话,挂上电话,他就来了。于是晚上就在他家吃的涮羊肉,我在上海住了不到一个星期,他(梅兰芳)是天天到我家,也共同吃过几顿饭,谈的话当然很多。除谈起我二人共同工作的情形相与感叹外,大致谈的话可以分两个部分,一是他拍电影的情形,一是他是否离开上海的事情。

齐如山

齐如山

齐如山

齐如山

齐如山在台湾,仍继续写作,先后完成了《中国的科名》《中国的工艺》《中国的固有化学》及《华北农村》等著作。他的最后一部著作《国剧艺术汇考》,是他毕生研究京剧的结晶,学术价值很高。在这部580多页的巨著中,他通过向戏曲艺人求教,深入调查研究,掌握了第一手材料,然后去粗取精,归纳整理,得出合乎实际的结论。至此,他还不敢自信,再去请教各位老艺人,在他们都同意之后,才算定论。这种细致、笃实的做学问的态度,是很值得后来之戏曲研究者学习仿效的。

1961年夏天,当身处台北的齐如山从广播中得知一代京剧大师梅兰芳逝世的消息时,再也控制不住自己对梅君对家乡的思念之情,不禁老泪纵横,唏嘘不已。他以86岁的高龄连夜伏案疾书,写下了《我所认识的梅兰芳》的长文,字里行间表达出对这位杰出的一代旦角宗师和自己忠实的艺术伙伴的深深怀念。他还把早已束之高阁的梅兰芳手写的中堂张挂出来,日日瞻望,情不能已!

齐如山知识渊博,治学严谨,早年著有《中国剧之组织》《梅兰芳艺术一斑》《观剧建言》《戏剧脚色名词考》《京剧之变迁》《国剧身段谱》《脸谱》《脸谱图解》《戏班》《上下场》《梅兰芳游美记》等,对京剧作了比较系统、全面的介绍和研究,皆有一定学术研究价值。以上各篇均收入台湾出版的《齐如山全集》前两集。《全集》共分十集,后八集收有《国剧概论》等32篇。1962年,齐如山以87岁高龄病逝于台北。

出版图书

编辑齐梅之谊

编辑

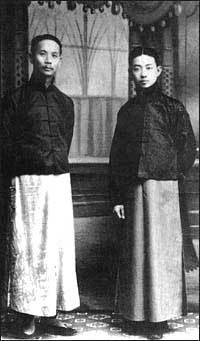

齐如山 梅兰芳

齐如山 梅兰芳

红绿相依

梅兰芳在台前名声大噪,历久不衰,齐如山却始终甘居幕后,不愿出头露面。曾有知情者问过齐如山在物质方面是否得到了梅兰芳的好处,齐如山回答道:“我诚然帮助了梅兰芳,梅兰芳也确实尊敬我,可是我从来没有听过他的一次蹭戏。我若是伸手向他要钱,他早已不会尊敬我了。”

谈到自己对梅兰芳的作用与影响时,齐如山亦是不表功不自傲:“戏编的好坏,自然重要,但主要还在演者。”“我所编的戏,他都演得很好,这可说是剧本的出名是由他演出来的,至少于剧本出名帮助很大。”“说到我帮梅兰芳的忙这一层,实实在在我也帮了他20多年,可以说一天也没有间断过……他的名气,固然我帮助的力量不小,但我的名乃是由他带起来,他的名气到什么地方,我的名也就被彼处知道了,岂非他帮助了我呢?”京剧剧作家罗瘿公曾有这样的诗句:“梅郎妙舞人争羡,苦心指教无人见。”这是赞誉齐如山协助梅兰芳创立“梅派”的功绩。

齐如山把编剧的原则,总结成四句话:“有声必歌”,京剧舞台上有声音就是歌唱;“无动不舞”,没有一个动作不是舞蹈;“不许写实”;“不许真器物、真东西上台”。这四句话很精辟,他为梅兰芳所编的新戏,就是这么做的。

莫逆真情

齐如山(右)与梅兰芳摄于加拿大

齐如山(右)与梅兰芳摄于加拿大

当时新旧学者都鄙视京剧,认为不足登大雅之堂,竟无人肯合作,齐如山只有一个人孜孜不倦地苦干。他刻意从戏剧界的活动场所,如精忠庙、梨园世家的家中、清宫升平署及市面小摊上搜罗各种有关京戏的资料,又到各大戏班的义园(公墓)抄录有价值的碑文墓志,从名伶亲自改过的剧本上搜集有关表演身段的注释……经过多年研究,齐如山先后出版了《京剧之变迁》《戏班》及《上下场》等几十部著作。

1912年的一天,齐如山去看梅兰芳演出的《汾河湾》。这个戏按照当时的演法,梅兰芳已经非常到位,受到了广泛的欢迎。但齐如山从一个研究者的眼光来看,却发现了不少瑕疵和不足。他想帮助这位年轻人,有些话如鲠在喉,不吐不快。但他当时与梅兰芳还不相识,怎么来交流沟通呢?

齐如山(左)梅兰芳

齐如山(左)梅兰芳

此后,齐如山对梅兰芳所演的戏更加关切,看戏也更加认真仔细,并经常把自己的看法、建议、设想写信给梅兰芳,两年中居然陆陆续续写了100多封。梅兰芳对齐如山每一封信,都是恭而敬之地拜读,细细领会和揣摩字里行间的意思,作为自己艺术创造的一种营养,这两年的“函授”使梅兰芳大大获益。

上世纪40年代末,齐如山取道香港去了台湾,在台湾继续从事写作和京剧研究,著作颇丰。1964年台湾重光文艺社汇编其著作出版了《齐如山全集》共9册,1979年12月又由台湾联经出版公司再版《齐如山全集》共10集行世。

1961年,梅兰芳因病逝世后,齐如山把早已束之高阁的梅兰芳手写的中堂张挂出来,日日瞻望,情不能已!第二年,齐如山以87岁高龄病逝于台北。

回忆录

编辑书名:齐如山作品系列---齐如山回忆录

齐如山

齐如山

出版社:辽宁教育

定价:33.0

ISBN:753827580

作者:齐如山 著

出版日期:2005-10-01

版次:1

开本:16

简介:

齐如山先生晚年羁旅台湾的追怀之作。极为平易的白话,让我们同作者不再隔山隔水;极为翔实的故事,让我们同历史不再隔世隔代。拓下那些珍贵的史料,清末科举、同文馆、义和拳、军阀割据、以及旅欧游美等等,读者可以身临其境。读这本书,不但阅尽齐如山一个人的一生,领悟造就一代宗师的一个传奇;而且可以透视那个社会的万象。作为学者、作家、戏剧家、戏曲理论家,齐如山广博的学识、清澈的见解也在书中层出不穷,读来获益匪浅。

齐如山先生一生阅历丰富,见闻广博,学识深厚,常能于一般人所不见处做出大学问,比如毕其一生对京剧的研究,对老北京风土人情的观察,堪称一代宗师。真所谓“世事洞明皆学问,人情练达即文章”。本书为先生晚年追怀之作,真实生动地回顾了自己一生,同时记下了那个兵荒马乱、翻天覆地地大变革的时代。内容包罗万象,文字亲切朴实,让人读来不忍释卷。

目录:

代序

敬祝如山先生八十寿词

第一章

家世

儿童时代

考试情形

第二章

学洋文时期

第三章

义和拳进京

洋兵进京

做生意时代

第四章

学警察

谈考试

往欧洲

助革命

看兵变

办俭学会

第五章

看戏的由来

研究国剧

名脚谈话

著述

第六章

编戏

第七章

国剧发扬到国外

第八章

创立国剧学会

第九章

从事著作

第十章

征购戏剧物品的工作

整理的工作

剧本戏单等归纳分类

整理工作中的著作

第十一章

避难经过

闭户著述

第十二章

日本投降前后

第十三章

谈家常

逃出北平

逗留上海

第十四章

到台湾

答客问

漫谈国剧工作

第十五章

继续编剧

写回忆录

我的愿望

编后记

-

北条麻妃

北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。

2024-08-18 -

橘ひなた

橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。

2023-01-10 -

武藤兰

武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。

2023-01-07 -

成濑心美

成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。

2023-01-07 -

波多野结衣

波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。

2023-01-07