-

喇嘛 编辑

喇嘛(音译自藏文:བླ་མ,藏语拼音:lama,威利:bla-ma),藏传佛教术语,意为上师、上人,为对藏传佛教僧侣之尊称,长老、上座、高僧之称号。“嘛”是对待一切众生犹如母亲呵护自己的孩子一般慈悲,是慈悲至高无上的意思,有这样至高无上慈爱的人,叫做“喇嘛”。

喇嘛也是“上师”与“和尚”的意思。喇嘛有两个含义:一个是“姓氏的喇嘛”,一个是“恩德的喇嘛”。姓氏的喇嘛就是氏族的喇嘛,比如父亲是喇嘛,他的儿子也是喇嘛。恩德的喇嘛就是“恩师”与“上师”。

目录

- 1 基本信息

2 形成经过

3 发展历史

4 四大派别

5 活佛转世

6 前弘时期

7 僧职称谓

8 等级一览

9 活佛称谓

基本信息

编辑中文名:喇嘛

别名:仁波切,活佛,上师

起源:藏传佛教

藏语拼音:lama

意思:“上师”与“和尚”

外文名:lamaism

性别:男

含义:至高无上的“轮回与涅槃”的怙主

适用人物:对藏传佛教僧侣之尊称,长老、上座、高僧之称号

形成经过

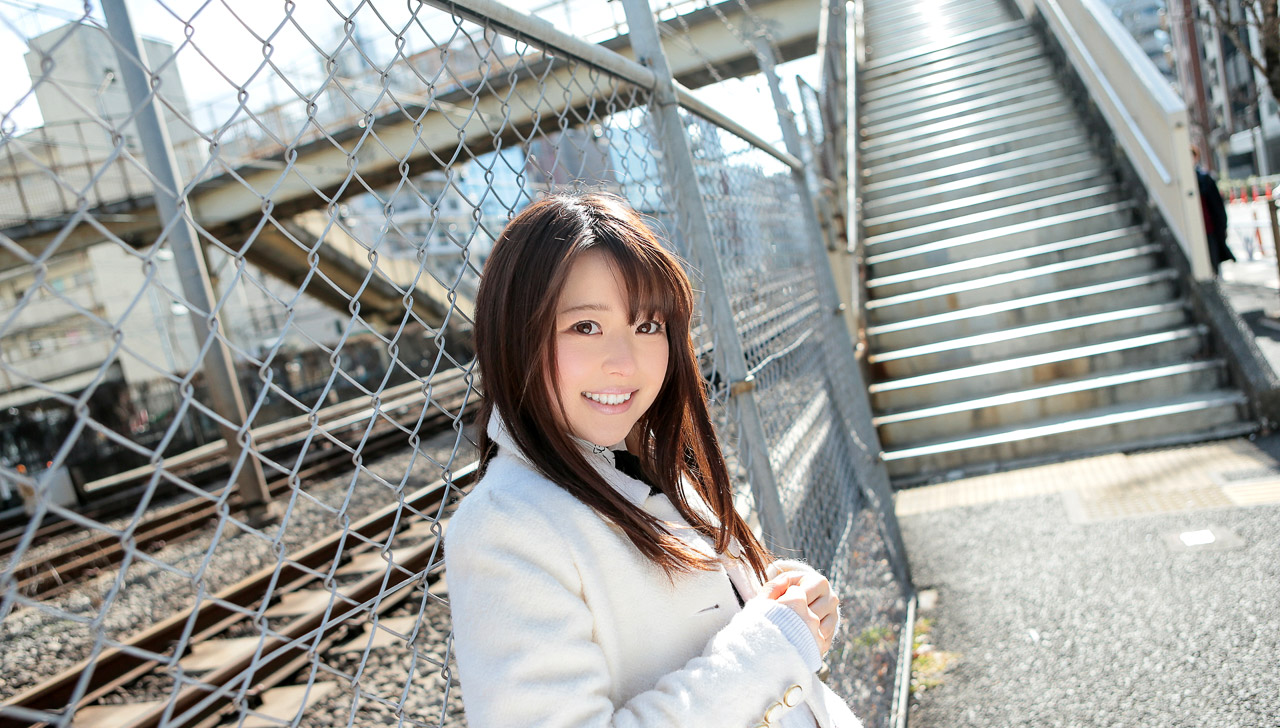

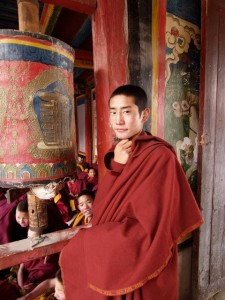

编辑 孜珠寺丁真俄色喇嘛同僧众绕山

孜珠寺丁真俄色喇嘛同僧众绕山

藏传佛教的起源可以追溯到古象雄王朝,古象雄的王子幸饶弥沃如来佛祖(释迦牟尼佛前世“白幢天子”的师父),为了救度众生而慈悲传教了“古象雄佛法”,也就是"雍仲本波佛法”(简称"本教"),“雍仲本教”是幸饶弥沃如来佛祖所传的如来正法。雍仲本教的《甘珠尔》其实就是藏族一切历史、宗教和文化的滥觞与源头,是研究藏族古代文明的极其珍贵的资料,这也是任何藏文化研究者都无法绕过的一块重要领域。2013年7月,“古象雄佛法”大藏经汉译工程已经被列入“中国社会科学院”的重点科研课题。

从公元七世纪印度佛教传入吐蕃以后,印度佛教与本波佛教之间各自互相吸收了许多对方的内容而各自得到了发展,因为印度佛教与本波佛教在信仰的本源上是完全一致的。印度佛教大量吸收了本波佛教的内容,使其能够更深入地根植于当时的社会并逐渐发展成为了现代的“藏传佛教”。

喇嘛

喇嘛

喇嘛

喇嘛

朗达玛灭佛不久后,遭佛教徒暗杀。吐蕃权臣,挟王子自重,互相征战。随后一场奴隶平民大起义又席卷吐蕃,西藏陷入各个势力割据一方的分裂状态,藏传佛教“前弘期”至此结束。

公元10世纪初,藏区步入封建社会,原割据一方的吐蕃权臣,成了各地的封建势力,他们积极开展兴佛活动,佛教得以在西藏复兴。不过这时兴起的佛教无论在形式或内容上,与吐蕃佛教都有很大不同,在于西藏本土古象雄佛教的互相吸收、互相接近、互相融合的过程中,随着封建因素的增长,完成其西藏化过程,形成既有深奥佛教哲学思想,又有独特西藏地方色彩的地方性佛教。至此,藏传佛教终于形成,步入其“后弘期”。

发展历史

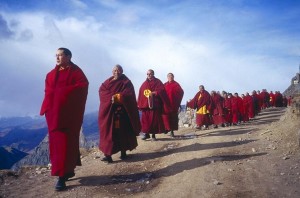

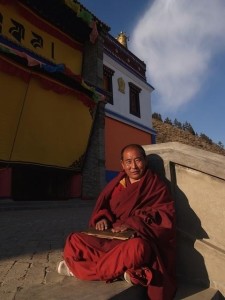

编辑 夏匝巴的僧众迎接联合会的大德们

夏匝巴的僧众迎接联合会的大德们

松赞干布积极发展与邻近地区的友好关系,先后与尼泊尔尺尊公佛教在西藏发展的历史分两个历史阶段,藏文史籍一般称“前弘期”和“后弘期”。7世纪中叶到9世纪中叶约2百年为前弘期。这一时期,佛教在吐蕃还是一种外来宗教,它在与当地原有的苯教不断斗争中发展起来,其间曾一度占优势。赤松德赞(755年一797年在位)时从印度迎来寂护和莲花生两大师,建立桑耶寺和僧团组织。期间,在印传佛教和汉传佛教之间曾引发一场争论(792年—794年),最终印传佛教在赞普的支持下得以取胜。赤祖德赞(815年一838年在位)时,又委僧人为大相,并规定七户养僧一人之制等,佛教得到进一步发展。他的继任者赞普达玛期间,佛教遭受严重打击,但其后约百年,卫藏地区的佛教仍不绝如缕。

松赞干布积极发展与邻近地区的友好关系,先后与尼泊尔尺尊公佛教在西藏发展的历史分两个历史阶段,藏文史籍一般称“前弘期”和“后弘期”。7世纪中叶到9世纪中叶约2百年为前弘期。这一时期,佛教在吐蕃还是一种外来宗教,它在与当地原有的苯教不断斗争中发展起来,其间曾一度占优势。赤松德赞(755年一797年在位)时从印度迎来寂护和莲花生两大师,建立桑耶寺和僧团组织。期间,在印传佛教和汉传佛教之间曾引发一场争论(792年—794年),最终印传佛教在赞普的支持下得以取胜。赤祖德赞(815年一838年在位)时,又委僧人为大相,并规定七户养僧一人之制等,佛教得到进一步发展。他的继任者赞普达玛期间,佛教遭受严重打击,但其后约百年,卫藏地区的佛教仍不绝如缕。 喇嘛

喇嘛

10世纪,佛教逐渐由西康、青海、阿里等地将戒律传回卫藏地区。同时有一些人去印度求法,其中最有成绩的是仁钦桑波(rin-chen-bzang-bo,958年—1055年),译出以密宗为主的不少显密经典。又从印度迎请阿底峡进藏,主要传授显宗教理,兼及密宗。这样,佛教逐渐在吐蕃复兴,并发展成独具高原民族特色的藏传佛教,而且从11世纪开始陆续形成各种支派,到15世纪初格鲁派的形成,藏传佛教的派别分支才最终定型。主要有宁玛派、噶当派、萨迦派、噶举派等前期四大派和后期的格鲁派等。格鲁派兴起后,噶当派则并入格鲁派而不单独存在。藏传佛教的派别差异既不像印度的小乘十八派是由于其遵行的戒律不同而分派,也有异于印度的大乘因其主张的教义不同而分派。其派别差异是因不同师承、不同修持教授、所据不同经典和对经典的不同理解等佛教内部因素和不同地域、不同施主等教外因素而形成众多派别。这是藏传佛教的又一特点。主和唐朝文成公主联姻。尺尊公主和文藏传佛教教义特征为:大小乘兼学,显密双修,见行并重,并吸收了苯教的某些特点。传承各异、仪轨复杂、像设繁多,是藏传佛教有别于汉地佛教的一个显著特点。显宗说一切有部、经部、唯识、中观四宗中以中观为最发达。龙树一系的论典以“正理聚六论”为中心,经过宗喀巴的倡导,中观应成派月称所著的《入中论》最受推崇,成为中观论著的代表作。《现观庄严论》与《入中论》两书汉文未译,而龙树的《大智度论》藏文未译,因而成为藏传与汉传佛学之一重要区别。藏传显宗教理的传授与探讨特别注重口头的立宗辩论,辩论时严格按照因明学的“应成论式”的规矩进行,辨析精细入微,为其他各系佛学少有。藏传密宗一般分为事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部等四部,而各宗派多以无上瑜伽部的各种教授为主要修行法门。

10世纪,佛教逐渐由西康、青海、阿里等地将戒律传回卫藏地区。同时有一些人去印度求法,其中最有成绩的是仁钦桑波(rin-chen-bzang-bo,958年—1055年),译出以密宗为主的不少显密经典。又从印度迎请阿底峡进藏,主要传授显宗教理,兼及密宗。这样,佛教逐渐在吐蕃复兴,并发展成独具高原民族特色的藏传佛教,而且从11世纪开始陆续形成各种支派,到15世纪初格鲁派的形成,藏传佛教的派别分支才最终定型。主要有宁玛派、噶当派、萨迦派、噶举派等前期四大派和后期的格鲁派等。格鲁派兴起后,噶当派则并入格鲁派而不单独存在。藏传佛教的派别差异既不像印度的小乘十八派是由于其遵行的戒律不同而分派,也有异于印度的大乘因其主张的教义不同而分派。其派别差异是因不同师承、不同修持教授、所据不同经典和对经典的不同理解等佛教内部因素和不同地域、不同施主等教外因素而形成众多派别。这是藏传佛教的又一特点。主和唐朝文成公主联姻。尺尊公主和文藏传佛教教义特征为:大小乘兼学,显密双修,见行并重,并吸收了苯教的某些特点。传承各异、仪轨复杂、像设繁多,是藏传佛教有别于汉地佛教的一个显著特点。显宗说一切有部、经部、唯识、中观四宗中以中观为最发达。龙树一系的论典以“正理聚六论”为中心,经过宗喀巴的倡导,中观应成派月称所著的《入中论》最受推崇,成为中观论著的代表作。《现观庄严论》与《入中论》两书汉文未译,而龙树的《大智度论》藏文未译,因而成为藏传与汉传佛学之一重要区别。藏传显宗教理的传授与探讨特别注重口头的立宗辩论,辩论时严格按照因明学的“应成论式”的规矩进行,辨析精细入微,为其他各系佛学少有。藏传密宗一般分为事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部等四部,而各宗派多以无上瑜伽部的各种教授为主要修行法门。藏传佛教的传承方式既有师徒传承方式,如宁玛派、噶举派、噶当派;也有家族传承方式,如萨迦派,基本上采用以昆氏家族为基础的家族传承方式。但最具特色的还是活佛转世制度。“政教合一”是藏传佛教的另一大特点。历史上,藏传佛教的多数派别都和一定的政治势力(包括地方实力集团或家族势力)结合在一起,形成政教合一制度,教依政而行,政持教而立,彼此依存。这一制度在吐蕃赤祖德赞赞普时初见雏形,至萨迦派时正式确立,其后不断完善,待格鲁派掌西藏地方政教大权后而达鼎盛。1959年西藏民主改革时废除。

喇嘛

喇嘛

中华人民共和国成立后,重要的寺院依其重要的程度分别规定为国家级、省级、县级的文物重点保护单位。文革期间许多寺院受到严重的破坏, 1979年以后由政府资助和信徒群众自愿集资逐渐恢复。藏传佛教的文献极为丰富。藏文《大藏经》分《甘珠尔》和《丹珠尔》两大部分,其中《甘珠尔》包括显密经律,主要为佛教的原始经典,《丹珠尔》为论藏,系释迦牟尼弟子对佛语的阐释和论述的译文集成。藏传佛教于后弘期时传入青海、四川、甘肃、内蒙、云南及今蒙古人民共和国,13世纪后开始传入元、明、清宫廷,对中央政府的治藏政策和宗教政策产生了重大影响。还先后传入尼泊尔、不丹、锡金、拉达克等周边邻国及邻境。本世纪初,开始传入欧美,分别建有传教中心或藏传佛教研究机构,并得到迅速发展,现已成为西方国家的不可忽视的宗教信仰之一。

中华人民共和国成立后,重要的寺院依其重要的程度分别规定为国家级、省级、县级的文物重点保护单位。文革期间许多寺院受到严重的破坏, 1979年以后由政府资助和信徒群众自愿集资逐渐恢复。藏传佛教的文献极为丰富。藏文《大藏经》分《甘珠尔》和《丹珠尔》两大部分,其中《甘珠尔》包括显密经律,主要为佛教的原始经典,《丹珠尔》为论藏,系释迦牟尼弟子对佛语的阐释和论述的译文集成。藏传佛教于后弘期时传入青海、四川、甘肃、内蒙、云南及今蒙古人民共和国,13世纪后开始传入元、明、清宫廷,对中央政府的治藏政策和宗教政策产生了重大影响。还先后传入尼泊尔、不丹、锡金、拉达克等周边邻国及邻境。本世纪初,开始传入欧美,分别建有传教中心或藏传佛教研究机构,并得到迅速发展,现已成为西方国家的不可忽视的宗教信仰之一。四大派别

编辑 喇嘛

喇嘛

宁玛派(rnying-ma-ba)是藏传佛教最古老的一个派别。 “宁玛”(rnying-ma)藏语意为“古”、“旧’,该派以传承弘扬吐蕃时期译传的旧密咒为主,故称为“旧”;其法统与吐蕃时期的佛教有直接传承关系,历史渊源早于后弘期出现的其他教派,故称为“古”。通称“旧译密咒派”。

宁玛派(rnying-ma-ba)是藏传佛教最古老的一个派别。 “宁玛”(rnying-ma)藏语意为“古”、“旧’,该派以传承弘扬吐蕃时期译传的旧密咒为主,故称为“旧”;其法统与吐蕃时期的佛教有直接传承关系,历史渊源早于后弘期出现的其他教派,故称为“古”。通称“旧译密咒派”。 喇嘛

喇嘛

14世纪后,经典传承即不见史载,由伏藏传承取而代之。伏藏为前弘期时莲花生等密教高僧埋藏的密教经典法门,后弘期时发掘出来弘传于世。藏传佛教各宗派都有伏藏,但以宁玛派最为重视,有南藏、北藏之分,《大圆满法》即为该派独有的特殊伏藏法。宁玛派的教法主要为九乘三部。九乘即声闻、独觉、菩萨等显教三乘,事续、行续、瑜伽续等外密三乘,摩诃瑜伽(大瑜伽)、阿鲁瑜伽(随类瑜伽)、阿底瑜伽(最极瑜伽)等内无上三乘。其中的阿底瑜伽即“大圆满法”。宁玛派最为注重修习心部的大圆满法,主张人心本自清净,三身圆满,不假造作,本自现成,修习的关键仅是消业净习,即可契证本性,圆满佛事。

萨迦派

喇嘛

喇嘛

与此同时,萨迦派内部的矛盾亦逐渐发展,1324萨迦寺分成细脱、仁钦岗、拉康、都却4个拉章,各领属民、土地。1351年,萨迦派在西藏的掌权地位被帕竹噶举派的大司徒绛曲坚赞取代,萨迦势力日渐衰落。明成祖时,封萨迦首领为大乘法王,萨迦派仅保有萨迦附近一小片领地,其首领称萨迦法王。明朝中期,其他3个拉章传承断绝,都却拉章则再分为彭措颇章和卓玛颇章两房,延续至今,萨迦法王由两房的长子轮流担任。现今的萨迦法王在美国居住。萨迦派在显教方面注重经论的翻译及辩经。显宗方面有两个传承,一个倡导唯识见,传授法相学;一个主张诸法性空,传教中观应成学说。密教方面有萨迦十三金法(《十三种不越外围之金法》), “道果法”是最独特的教法。 “道果”法认为,修习佛法有三个层次。第一个层次是舍去“非福”(“恶业”、做坏事)。专心于行善,来生即可投生三善趣之中。第二层次是断灭“我执”(“我执”指执于一切有形或无形的事物)。“我执”一断灭,烦恼苦痛便无从生起,人也可从流转轮回的痛苦中得以解脱。第三层次便是除去“一切见”。一切见指“断见” (指片面解释“宇宙万物皆非实有” )和“常见”(指一般人的见解)。萨迦派认为,要防止“断见”、“常见”,走中道,这样才能达到智者的境界。萨迦派对藏族文化的发展有重要贡献,元代帝师达玛巴拉在北京召集藏、汉、印度、北庭名僧用梵文原本对勘藏汉文佛教大藏经典,历时3年撰成《至元法宝勘同总录》。这为《藏文大藏经》的编定和刻印打下了基础。

噶举派

喇嘛

喇嘛

格鲁派

喇嘛

喇嘛

1409年正月,宗喀巴在拉萨大昭寺首次举行祈愿大法会,同年又在拉萨东北兴建甘丹寺,并自任住持,这是格鲁派正式形成的标志。后来,该派势力逐步扩大,修建了以哲蚌寺、色拉寺、扎什伦布寺等为代表的寺院。活佛转世制度的采用是格鲁派走向兴盛的转折点。清代格鲁派形成达赖、班禅、章嘉活佛(内蒙古)、哲布尊丹巴(外蒙古)四大活佛转世系统。清代以来,格鲁派寺院有了很大发展,除拉萨三大寺外,扎什伦布寺、昌都强巴林寺,青海塔尔寺、隆务寺、佑宁寺,甘肃拉卜楞寺、卓尼寺,四川格尔底寺、甘孜寺,云南中甸的格丹松赞林寺,北京雍和宫等也都是格鲁派的著名大寺院。格鲁派的佛教理论继承阿底夏所传的龙树的中观应成派思想,主张缘起性空。所谓缘起,即待缘而起,也就是说一切法的产生均有原因;性空则是自性空的略写,一切法均无自性,从缘而起,这便是缘起性空。修行上采取“止观双运”的修行方法,止观兼重,即主张止往修、观察修两种轮次修习。格鲁派认为,修止就是把心安住于一境,如果得到轻安之感,即是止的本体;修观就是通过思维而得到轻安之感,此为观的本体。修习应止观相互配合,由止到观,由观到止,而达涅。格鲁派认为戒律为佛教之本,因此重视一切微细教法,要僧人以身作则,依律而行。在显密两宗的关系上,格鲁派则强调先显后密的修习次第和显密兼修的方法。格鲁派寺院组织严密。较大的寺院一般分寺院、札仓、康村三级,而且各有管理组织,执事人员实行任期制,各司其责,重要事务则会商决定。学经制度健全。有系统的佛教教育体系和学位制度,规定显密并重,先显后密,注重戒、定、慧三学并习的学经程序。同时格鲁派寺院还重视文法、修辞、工巧、医药、历算等学科,对藏族思想文化的发展起过重要的作用。

活佛转世

编辑活佛转世制度是藏传佛教区别于其它佛教流派最明显的特征。它是如何出现的呢?

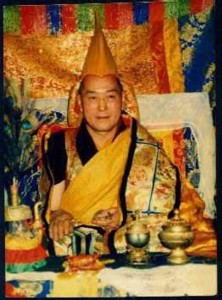

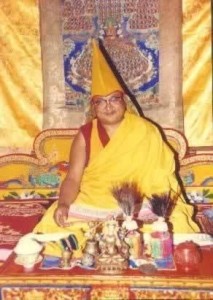

转世活佛

转世活佛

活佛一词最早出现于元代。元朝皇帝忽必烈封萨迦教主八思巴为“西天佛子,化身佛陀”,此后,元代人就开始称西藏高僧为“活佛”,这时它指宗教修行中取得一定成就的僧人。到活佛转世制度创立后,它才成为寺庙领袖继承人的特称。1252年,忽必烈召见八思巴时,也邀请噶玛噶举高僧噶玛拔希。但噶玛拔希投向了当时的蒙古大汗蒙哥,被蒙哥封为国师,并赐给一顶金边黑帽及一颗金印。1283年,噶玛拔希圆寂。为将本教派既得利益保持下来,他便以佛教意识不灭、生死轮回、“化身再现,乘愿而来”为依据,临终前要求弟子寻找一小孩继承黑帽。弟子秉承师命,找来一小孩为噶玛拔希的转世灵童,黑帽系活佛转世制度就这样建立起来了。明朝,黑帽系活佛噶玛巴被明永乐皇帝封为明三大法王之首的“大宝法王”。今天,这一活佛转世系统仍在传承。1992年9月27日,拉萨堆隆德庆县楚布寺举行盛大的十六世噶玛巴活佛转世灵童坐床典礼,揭开噶玛噶举黑帽系活佛转世的又一页。

活佛一词最早出现于元代。元朝皇帝忽必烈封萨迦教主八思巴为“西天佛子,化身佛陀”,此后,元代人就开始称西藏高僧为“活佛”,这时它指宗教修行中取得一定成就的僧人。到活佛转世制度创立后,它才成为寺庙领袖继承人的特称。1252年,忽必烈召见八思巴时,也邀请噶玛噶举高僧噶玛拔希。但噶玛拔希投向了当时的蒙古大汗蒙哥,被蒙哥封为国师,并赐给一顶金边黑帽及一颗金印。1283年,噶玛拔希圆寂。为将本教派既得利益保持下来,他便以佛教意识不灭、生死轮回、“化身再现,乘愿而来”为依据,临终前要求弟子寻找一小孩继承黑帽。弟子秉承师命,找来一小孩为噶玛拔希的转世灵童,黑帽系活佛转世制度就这样建立起来了。明朝,黑帽系活佛噶玛巴被明永乐皇帝封为明三大法王之首的“大宝法王”。今天,这一活佛转世系统仍在传承。1992年9月27日,拉萨堆隆德庆县楚布寺举行盛大的十六世噶玛巴活佛转世灵童坐床典礼,揭开噶玛噶举黑帽系活佛转世的又一页。活佛转世制度创立后,藏传佛教各教派为了自己的利益,纷起仿效,相继建立起大大小小数以千计的活佛转世系统。据统计,清朝乾隆年间在理藩院正式注册的大活佛就有148名,到清末增至160名。其中,随着本教派利益的膨胀而建立的两个最大的活佛转世系统是达赖转世系统和班禅转世系统。

达赖活佛转世系统创建于16世纪。清初,五世达赖喇嘛不远千里到北京朝见顺治皇帝,被封为“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤咖恒喇达赖喇嘛”,达赖喇嘛的称呼从此正式确定下来,并传承至今。现世达赖喇嘛是中华民国中央政府命“免予掣签,特准继任为第十四辈达赖喇嘛”后,于1940年2月22日由国民政府蒙藏委员会委员长吴忠信主持,在布达拉宫正式坐床的。

班禅活佛转世系统出现于1713年,清朝中央政府正式册封班禅为“班禅额尔德尼”(“额尔德尼”,满语,为梵语ratna之变音,旧译“宝师”或“大宝”)。民国时期,九世班禅与十三世达赖失和,班禅出走内地,圆寂于青海,宫保慈丹经扎什伦布寺班禅行辕寻访到后,国民政府代总统李宗仁特令“免予掣签,特准继任为第十世班禅额尔德尼”。1949年8月10日在国民政府蒙藏委员会委员长关吉玉主持下,十世班禅坐床大典在塔尔寺举行。

喇嘛

喇嘛

前弘时期

编辑拉萨大昭寺主殿内供奉着一尊享有世界上最为罕见之尊荣的释迦牟尼12岁等身像。近600年来,众多的佛教徒跋涉千里,一步一个长头地磕到这尊佛像的脚下,以表达他们对佛的极度虔诚。

时至今日,每天仍有数以千计的信徒在这尊像前顶礼膜拜,像前的石板被信徒的身躯磨擦得像镜子一样光滑。释迦牟尼在世时,弟子们为使他的真容传之后世,特请工匠替他造了4尊8岁等身像和4尊12岁等身像。因有释迦牟尼的奶母等人从旁指导,故造像与其本人酷肖。据藏文古籍《松赞干布遗教》记载,印度国王达尔玛巴拉为感谢中国国王资助他击溃入侵者,使佛法重放光明,特并将其中一尊释迦牟尼12岁等身像奉送给中国国王。

喇嘛

喇嘛

赤松德赞之后的3位赞普也都大力扶植佛教,僧侣免于赋税和体力劳动;王宫内设置供奉佛、法、僧“三宝”的道场,让僧人参与国政。在藏文史籍中与松赞干布、赤松德赞合称为“三大法王”的赤祖德赞执政时,还建立了僧人供给制度,规定每7户平民负责供养1位僧人的生活。当僧人讲经时,赤祖德赞坐在中间,头发编成两辫束以长丝带伸展在僧人座位上,然后让僧人坐上去,以此表示他对僧人的尊敬。赤祖德赞的兴佛措施和把王朝军政大权交给佛教僧人的做法,引起贵族们的不满。贵族们谋害了赤祖德赞,拥立朗达玛为赞普后,展开了大规模的禁佛运动。桑耶寺等著名寺院都被封闭,大昭寺改为屠宰场,释迦牟尼等身像被埋藏起来。因为是文成公主把释迦牟尼佛像从内地带来并使吐蕃有了佛教,故文成公主被禁佛者说成是魔鬼的转世。僧人被勒令改信其他教派,不愿从命而又戒杀生的僧人被强迫操起弓箭,带着猎狗去山上打猎。佛教寺庙内的壁画被涂抹掉后,又在上面画僧人饮酒作乐的画。

许多佛像被拖出寺院钉上钉子扔入河中,大量佛经被烧毁或扔到水中。这次禁佛运动对佛教的打击是非常沉重的,以致西藏宗教史籍把朗达玛以后的近百年间称为“灭法期”或“黑暗时代”。而从松赞干布时佛教传入吐蕃到朗达玛禁佛这一时期,在西藏佛教史上被称为“前弘期”。

僧职称谓

编辑藏传佛教的僧职,在教内已形成一整套既严格又分门别类的选拔制度,它是维系藏传佛教寺院及僧团秩序、开展各类宗教活动的重要组织保障。其称谓众多,概括来说,大体上可分为封号性僧职称谓、学位性僧职称谓、戒律性僧职称谓和寺院组织中之僧职称谓。

大宝法王

喇嘛

喇嘛

大慈法王

大慈法王是明朝对藏传佛教格鲁派高僧授予的僧职称谓。1413年,作为宗喀巴大师大弟子之一的释迦耶希(又名绛钦曲杰)代宗喀巴进京应诏,受到明廷的盛大欢迎,于1415年被明成祖封为"妙觉圆通慈慧普应辅国显教灌顶弘善西天佛子大国师";1429年,释迦耶希再次应邀进京,并在内地留住造寺传法,遂于1434年又被明宣宗皇帝封为"万行妙明真如上胜清净般若弘照普慧辅国显教至善大慈法王西天正觉如来自在大圆通佛",简称"大慈法王"。

大乘法王

大乘法王是明朝对藏传佛教萨迦派高僧授予的僧职称谓。1413年,萨迦派高僧贡噶扎西(汉籍中称昆泽思巴)应明朝廷之邀抵达南京,被明成祖封为"万行圆融妙法最胜真如慧智弘慈广济护国演教正觉大乘法王西天上善金刚普应大光明佛领天下释教",简称"大乘法王"。

大智法王

大智法王是明朝对藏东地区的藏传佛教高僧授予的僧职称谓。明朝永乐初年,朝廷邀请岷州地区的藏族高僧班丹扎西入朝,并让他在内地长期留住;明宣宗时被授予"净觉慈济大国师";明英宗时晋封为"西天佛子大国师";明代宗时再晋封为"大智法王"。

阐化王

阐化王是明朝对藏传佛教帕主噶举派高僧授予的僧职称谓。1406年,明成祖封当时任帕主噶举派主寺泽当寺第五位寺主扎巴坚赞为"阐化王"。

学位性称谓

除了以上数位僧职较高的法王外,明朝政府授予的藏传佛教僧职称谓,可谓不胜枚举,诸如赞善王、护教王、阐教王、辅教王以及西天佛子、灌顶国师、灌顶大国师等等,在此不一一赘述。 清朝时期,清政府继续对藏传佛教高僧,特别对格鲁派大活佛授予至高无上的僧职头衔,比如达赖、班禅、章嘉和哲布尊丹巴等。由于这一时期授封的僧职称谓大都是藏传佛教界具有广泛影响并形成制度化的活佛系统,故准备另文专述。

学位性僧职称谓,在藏传佛教界具有很高的地位和威望。因为这一僧职称谓是极少数僧侣经过长期的清苦修学而获得的一种宗教学衔,它能够显示各自在佛学知识领域具有颇高的专业水准和身份。

这一宗教学衔在藏语中总称为"格西"(汉文意译为"善知识")。"格西"中又有不同级别的具体称谓,诸如"拉然巴"、"措然巴"、"林赛巴"、"多然巴"、"阿然巴"、"曼然巴"、"噶然巴"等。拉然巴格西,是藏传佛教格西中级别最高的学衔,也是藏传佛教显宗中最高的学位。每位申请拉然巴格西学位的考僧,必须在拉萨大昭寺举行的祈愿大法会期间,通过三大寺(甘丹寺、哲蚌寺和色拉寺)高僧提出的佛学疑难问题的答辩,并得到认可才能获取这一宗教学衔。 措然巴格西,是仅次于"拉然巴"的一种格西学位。每位考僧只有通过拉萨小昭寺举行的大法会,并在拉萨三大寺众高僧前答辩佛教经律论取胜,才能获得这一宗教学衔。

林赛格西,该学衔排在措然巴格西之后,是某位学僧在拉萨三大寺中的任何一寺内通过答辩佛教经论而考取的一种格西学位。多然巴格西,是某位学僧在各大寺院大经堂门前的石阶上举行的法会上通过答辩佛教经论而获取的一种格西学位,排在林赛格西之后。凡是具备条件的各大寺院均可授予多然巴格西的宗教学衔。 除了上述四种不同级别的格西学位之外,还有一些专业性较强的格西学位,比如,阿然巴、曼然巴等。

阿然巴格西,是某位学僧在各大寺院的密宗学院中通过对密宗理论的研习以及实践修炼而获得的一种格西学位。一般而言,进入密宗学院修学的条件比较严格,其学僧必须先经过在闻思学院研读藏传佛教五部大论的阶段,并在此获得毕业后才有可能升入密宗学院深造;最好是取得上述格西学位中的任何一项后,被选派或推荐到密宗学院研修,最后取得阿然巴格西的学衔。阿然巴格西的学衔也有等级差别,如在拉萨上、下密宗学院中取得的阿然巴格西学位,是至高无上、最为权威的密宗格西的头衔。 曼然巴格西,是某位学僧在藏传佛教各大寺院医学院长期研习藏医药学而获得的一种格西学位或藏医学位。由于医学院所学理论知识极为广泛深入,而且还要经常进行在野外采药等实践,故其研习时间相对较长。 另外,藏传佛教寺院中还有"噶然巴"、"然绛巴"等级别较低的宗教学衔,在此不一一赘述。

戒律性称谓

戒律性称谓,藏传佛教同其它佛教流派基本相一致。比如,藏传佛教中的戒律性称谓,大体上可分为七类:即格聂、格聂玛、格策、格策玛、格隆、格隆玛和格罗玛。 格聂,即居士,又名"近事男",是受皈并守护居士五戒而可居留俗家的男性,也就是指在家行持佛法的佛教徒。其梵文音译为优婆塞或邬婆索迦。居士中又可分为六种:即归依居士、一戒居士、数戒居士、多戒居士、圆戒居士和梵行居士。

格聂玛,即女居士,又名"近事女",是受皈并守护居士五戒而可居留俗家的女子,也就是指在家行持佛法的女佛教徒。其梵文音译为优婆夷或邬婆斯迦。 格策,即沙弥,又名"勤策男"、"劳策"、"求寂"等,是出家并守护沙弥十戒(又说为三十六戒)的僧侣。其梵文音译为室罗摩尼罗。 格策玛,即沙弥尼,又名"勤策女"、"求寂女",是出家并守护沙弥十戒的出家女性或尼僧。 格隆,即比丘,又名"净乞食"、"乞士",是受持《毗奈耶经》中所述二百五十三条戒律的僧侣。其梵文音译为比丘或苾刍。比丘僧在广大藏传佛教信徒中享有崇高的地位。

格隆玛,即比丘尼,又名"女乞善"、"乞净食女",是具足受持三百六十四条戒律的出家女性或尼僧。她们在藏传佛教界也具有较高的威信。 格罗玛,即正学女或正学尼僧,是专为出家尼僧受持的介于沙弥尼戒与比丘尼戒之间的一种戒律。一般受持此戒二年后就有资格受持比丘尼戒。其梵文音译为"式叉摩那"。

寺院中的称谓

寺院中的僧职称谓,也就是在藏传佛教寺院组织机构中任职的各类僧官的称谓。由于藏传佛教拥有众多不同的宗派支系,各个派别都有自己的一整套僧职体制,而且各派内部又有细微差别,限于篇幅,在此就不详述了。但值得说明的是,格鲁派作为藏传佛教中势力最大、影响面最广的宗派,它在寺院中建立起来的健全而完善的机构体制和僧职制度,对其它宗派产生了巨大影响,且各个宗派纷纷参照推行格鲁派的寺院制度,从而使藏传佛教寺院中的僧职设置在大体上趋于一致。为此,在这里主要以格鲁派为例介绍藏传佛教寺院中的僧职称谓。

格鲁派大型寺院中的僧职主要有"赤巴"、"措钦夏奥"、"措钦翁则"、"措钦吉瓦"、"堪布"、"格贵"、"翁则"、"郭聂"等。 赤巴,即"法台"或"总法台",其宝座设在各大寺院的大经堂内。大经堂是藏传佛教寺院中的最高权力机构,重大宗教活动就在大经堂举行。"赤巴",就是掌管全寺一切宗教活动或事务的负责人,在全寺主要札仓(学院)堪布中推荐具有渊博佛学知识、德高望重的高僧来担任。如著名的"甘丹赤巴"就是继席格鲁派祖寺甘丹寺宗喀巴大师法统宝座的享有崇高威望的僧职称谓,它是藏传佛教第一赤巴。"赤巴"这一职位的任期依各个寺院的情况而各异。

喇嘛

喇嘛

措钦翁则,这一僧职可以说是寺院里的教务长,主要负责管理各大寺院大经堂内举行的各类宗教活动。比如,从经常性的诵经等宗教活动到举办大型宗教仪轨,均由"措钦翁则"来领导。由于措钦翁则时常在大经堂内领诵经文,故又俗称"领诵师"、"举腔师"等。

措钦吉瓦,任这一僧职的僧侣在各大寺院内充当大管家的角色,主要负责管理全寺的财物或后勤工作,堪称寺院中的后勤部长。 堪布,又名师傅、大师、亲教师等,梵文音译为"邬波驮那"。担任这一僧职的高僧是藏传佛教各个寺院或大型寺院中各个札仓(学院)的权威主持人,相当于汉传佛教寺院中的方丈。由于担任堪布这一僧职应具备渊博的佛学知识,因而必须是寺院或札仓中最有学问的德高望重的高僧,故在藏传佛教寺院中担任堪布这一僧职的僧人大都是获得格西学位的高僧大德。

格贵,主要掌管各个寺院或札仓僧众的名册和纪律。所以又名为纠察僧官、掌堂师。实际上,格贵是负责维持僧团清规戒律的寺院执事,历史上藏传佛教各大寺院的纠察僧官巡视僧纪时,常随身携带铁杖,故有"铁棒喇嘛"之俗称。格贵的职责与上述"措钦夏奥"基本相同。

翁则,是掌管寺院大经堂或札仓经堂内的诵经功课和宗教仪轨的僧官称谓。由于翁则常要在法会上指导僧众诵经或亲自领诵经文,一般由熟悉各类经文且声音洪亮的僧人来担任这一僧官。翁则的职责也与上述"措钦翁则"相一致。

郭聂,是掌管各个寺院或札仓中一切财物的僧官称谓。因而又被称为寺院管理员、札仓管家。郭聂的工作性质类同于上述"措钦吉瓦"。 总之,藏传佛教的僧职称谓真可谓五花八门、丰富多彩。了解这类称谓,对于正确认识藏传佛教深厚的文化内涵和健全的组织制度,以及这些僧职在藏传佛教中发挥的重要作用,便利各界人士与藏传佛教界的交往都具有重要的意义。

等级一览

编辑(1)活佛:摩梭人称古汝。为寺中之最高领袖。黄教活佛依照宗喀巴制度的规矩,通过寻找原世大活佛的转世灵童,送到西藏学习,然后举行考试答辩,录取的叫做格邓梯。

(2)肯布:肯布是世袭职务,系永宁土知府、蒗蕖土知州的次弟, 自幼人寺,学习经典成为存记肯布,老土司逝世,新土司承袭,土司次弟,便袭肯布职务,新肯布袭职叫上任。上任时,由老肯布率领全寺喇嘛到土知府迎接,各执仗仪,齐奏法乐,献以哈达,接回寺中。

如果土知府无弟,仍由老肯布代理,不妄传于他人。肯布之下设给史职位,一般设两个给史,主要协助肯布管理寺内的行政事务。

(3)给史:是佛教中的一种学位,到西藏拉萨考试中成绩优秀者才能取得这种学位,在黄教喇嘛中,本寺喇嘛往拉萨应试所录取的给史,就成为本寺给史。任期不限。

(4)拉擦:拉擦属捐纳职务,一年一任,从哈尔巴班中选出,由肯布任命,一般在上年三月份任命下一年正月上任的拉擦。每年正月初三至初九,寺院要召集所有喇嘛念。咪洛”经,由当年上任的拉擦承担这一活动所需经费,并在初八这天宴请宾客,以庆贺当年拉擦正式就职。担任拉擦的人,需要强大的经济后盾,一般为哈尔巴中家庭富裕者。“拉擦。一词藏语为“代活佛。之意,平时代理活佛主持喇嘛寺的念经仪式。

(5)格古:为肯布任命的僧官,称为铁杖喇嘛,主管喇嘛寺内全体喇嘛的纪律,从哈尔巴中选出。其条件是:一、铁面无私;二、经典湛深;三、富有经验;四、克已躬行。

当选后,每日早晚,手执长六尺方二寸,约十余斤重的铁杖,率领待从十余人,督察寺内外不守教规的喇嘛,因杖重难举,每步触地,发出砣砣响声,众喇嘛一听便规规矩矩,勤于佛事,若有人犯了禁令被查出,轻则鞭打,重则杖打。所以喇嘛们对格古颇为敬畏。

(6)翁增:也为肯布任命的僧官,其职责是组织寺院喇嘛念经。念经时,翁增坐在比一般喇嘛的座位稍高的座位上,首先念经文的起始句,众喇嘛便齐声紧随读之;翁增一般挑选声音宏亮,吐字清晰,并能熟读各种经文的人担任。

(7)哈尔巴:从格洛喇嘛升格为哈尔巴。格洛喇嘛则从格楚喇嘛中升格。格洛喇嘛是已人佛门的喇嘛,格楚则是初进佛门的小学教徒。

活佛称谓

编辑活佛,是藏传佛教发展到一定社会历史阶段的产物,也是青藏高原这块神奇的雪域之地培育出的一种独特的宗教文化现象,在世界宗教舞台上独树一帜。

各宗派的"活佛"依然是藏传佛教中最重要的宗教神职人员,扮演着不可替代的重要角色,在广大信教群众中享有至高无上的宗教地位。至于其称谓,汉族人习称"活佛",其实是不大准确的,应译称"转世尊者"。在藏语中,"活佛"则有多种不同的尊称,其中最为常用的有"珠古"、"喇嘛"、"阿拉"、"仁波切"等。

-

北条麻妃

北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。

2024-08-18 -

橘ひなた

橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。

2023-01-10 -

武藤兰

武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。

2023-01-07 -

成濑心美

成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。

2023-01-07 -

波多野结衣

波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。

2023-01-07