-

喀斯特地形 编辑

喀斯特地形(喀斯特地貌、岩溶地貌,karst topography)是具有溶蚀力的水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行溶蚀作用为主,流水的冲蚀、潜蚀以及坍陷等机械侵蚀为辅,所形成的地表和地下形态的总称。

喀斯特地形主要分布在中国广西、云南和贵州等省(区)的可溶性岩石地区。中国是世界上对喀斯特地形现象记述和研究最早的国家,早在晋代即有记载。

目录

- 1 基本信息

2 名称起源

3 形成演变

4 地理环境

5 地质作用

6 发育过程

7 地域分异

8 地域分布

9 价值意义

基本信息

编辑中文名:喀斯特地貌

学科部门:地貌学

别名:岩溶地貌

主要分布地区:中国,南斯拉夫,欧洲南部等

外文名:Karst Landform

学科类别:自然地理学

代表景观:新疆五彩滩美景、重庆四面山

著名景点:云南石林,桂林山水等

名称起源

编辑科研历史

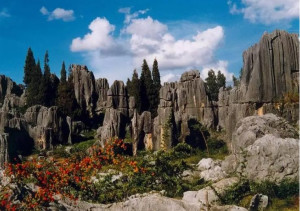

喀斯特地貌

喀斯特地貌

“喀斯特”在地理学和地质学中作为岩溶地貌的代名词源于20世纪初欧洲地质学家H·Stelle对亚德里亚海北部沿岸喀斯特高原的KarstVillage的研究。

中国是世界上对喀斯特地貌现象记述和研究最早的国家,早在宋代和明代的王守仁和宋应星,就对石灰岩岩溶地貌做过比较确切的描述。特别是宋应星,还对岩溶及石灰华的再沉积机理,做过开创性的研究和记述。但明代徐宏祖(1586年—1641年)所著的《徐霞客游记》记载最为详尽。

喀斯特地貌是长期发育的产物,其演化模式在侵蚀循环学说的影响下,从早期格朗德(A.Grund)、雅库斯(L.Jakucs)和威廉姆斯(P.W.Williams)的模式,基本为定性3-4阶段模式。

20世纪50至60年代,中国地学界对喀斯特地貌的研究主要集中于类型方面。

喀斯特地形

喀斯特地形

20世纪70-80年代,中国学者进一步开展喀斯特溶洞、溶盆及发育演化规律的研究。

20世纪80年代初,中英岩溶地质学家在中国的联合洞穴探险活动中发现了四川兴文特大型漏斗——“大岩湾”和“小岩湾”。

20世纪90年代后,中国学者对喀斯特地貌的研究逐渐跨入喀斯特水环境、生态地貌分类分区研究。

进入21世纪,中国地学界针对石漠化生态修复与建设等问题,深入开展了土壤侵蚀特征、小流域生态恢复、SAR影响配准及石漠化岩性、土地利用关系等方面的研究。为探索喀斯特地区侵蚀模数与侵蚀因子的相关关系,开展了不同坡度条件下土壤侵蚀模数的多因子方程筛选回归模型研究,提高了缓坡、陡坡侵蚀产沙预测精度。

形成演变

编辑科研成果

喀斯特地形

喀斯特地形

近现代西方对喀斯特地貌的发育理论研究成果主要有“循环演化论”(以w.M台维斯为代表)和Davis和Ground的喀斯特地区地理循环理论。

中国学者根据Davis和Ground的喀斯特地区地理循环理论和总结了中国喀斯特研究的实践,提出了一套喀斯特发育理论,如渐进演化论(以何宇彬、杨明德为代表);“地壳上升速度与剥蚀速度对比论”(以张之淦、卢耀如为代表);“同时态系统演化论”(以朱学稳、朱德浩为代表)。

21世纪现代喀斯特地貌的研究趋势表现为喀斯特地区的生态系统研究、喀斯特古环境与全球变化研究、风景旅游洞穴环境的改善与景观老化的防治和实验和量化喀斯特地貌的研究;如“水利水电建设中喀斯特渗漏问题” 研究成果1987年获国家优秀勘察奖、广西壮族自治区科技进步一等奖。

喀斯特地形

喀斯特地形

研究组在中国喀斯特洞穴发育的区域分异、地带性因素、洞穴成因与溶蚀作用、洞穴发育双酸模式、碳酸盐岩表层硬度、喀斯特溶蚀强度分析与估算、表层喀斯特发育与生态系统关系、喀斯特地貌系统对气候响应过程模型等方面展开了广泛和深入研究。发现了碱性钙溶液吸收二氧化碳化学动力学机理,建立了碳酸水与硫酸水双成因洞穴发育的双酸模式,弄清了生物对土壤二氧化碳贡献及土壤二氧化碳对皮下带表层喀斯特过程的驱动作用,揭示了岩石表面生态及其对岩石表面色彩与石林溶蚀形态形成的作用,构建了溶蚀对降水、气温等的复杂响应过程模型等,丰富了喀斯特地貌基础理论。

针对喀斯特地区的水库渗漏、电站安全以及地下水的开发利用等方面,研究组做了卓有成效的应用研究工作。如成功解决了红水河第一级水电枢纽大化水库以及岩滩水电枢纽库区的喀斯特渗漏问题、完成了北京牛口峪水库北方喀斯特悬托谷的防渗工程,分析了贵州独山南部、德江、普定以及大连金州、河北曲阳等喀斯特地下水开发利用等。针对红水河流域环境地质综合评价国家任务,先后完成了 '红水河流域环境喀斯特研究、报告及其专题地貌图,随着区域研究积累,还进行了中国喀斯特地貌连片综合研究。

在喀斯特地貌的基础和应用研究过程中,研究组很早就引进并改进国外先进技术,在具体的研究中又自己发明创造了各种新技术和手段。如应用染色石松孢子和萤光素示踪法,进行不同季节喀斯特地下水通道的示踪试验,成功地断定不会跨越地下分水岭向邻谷渗漏,完成了水库建设可行性论证方案。首创并应用“洼地分析法”、利用与地下水联系密切的地面洼地走势,在室内绘出喀斯特地下通道大体平面分布,指导实地调查和洞穴探测。使用环境同位素示踪分析,查清了渗漏因素与途径,制定了多层次水库防渗方案。此外,该研究组还首先将航空红外遥感技术应用到探测岩溶的试验中,取得了良好的示范效果。

中科院地理所最早涉足旅游地貌等应用研究领域是喀斯特地貌研究组。该研究组从20世纪90年代就开始了旅游洞穴的应用研究,在洞穴稳定性以及喀斯特景观旅游资源评价等方面做了很多首创性的工作。先后完成了浙江瑶琳洞、河北临城白云洞、云南弥勒白龙洞、福建龙岩龙眡洞、路南石林景观等典型喀斯特景观的形成、发育、演化及其景观评价的调查论证科研报告。这些成果很大程度上指导了岩溶洞穴、喀斯特地貌景观的旅游开发和保护。1997年~2004年组织的云南石林与国外剑状喀斯特对比、云南石林和贵州荔菠峰林及重庆武龙芙蓉洞——天坑喀斯特捆绑式,中国南方喀斯特申请世界自然遗产名录论证报告,为成功申遗奠定了坚实基础。随着旅游业的发展,业界对旅游资源的调查、分类、评价等提出了更加准确和科学的要求,20世纪90年代以来,地貌室科研人员又积极参与国家旅游标准化研究和国家标准起草工作,完成了多项与旅游地貌紧密相关的国家标准。

地理环境

编辑地貌类别

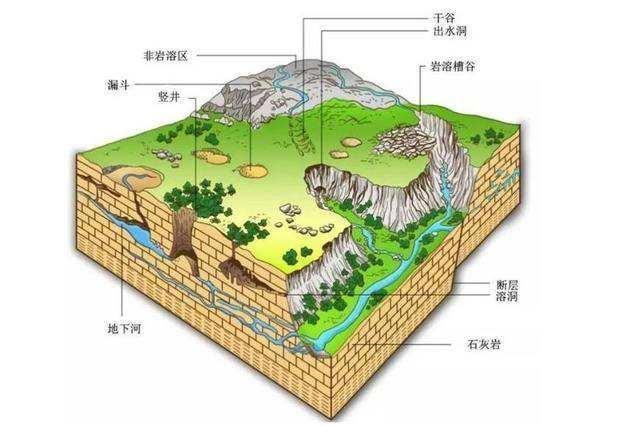

综述

喀斯特地貌类别划分有不同的分类标准,较为常见的为按喀斯特作用发生地分为地表喀斯特和地下喀斯特。此外,按出露条件划分为裸露型喀斯特、覆盖型喀斯特、埋藏型喀斯特;按气候带划分为热带喀斯特、亚热带喀斯特、温带喀斯特、寒带喀斯特、干旱区喀斯特;按岩性划分为石灰岩喀斯特、白云岩喀斯特、石膏喀斯特、盐喀斯特。

地表喀斯特

- 石芽

石芽指可溶性岩石表面沟壑状溶蚀部分和沟间突起部分。石芽为蚀余产物,热带厚层纯石灰岩上发育形体高达的石芽常高达数十米,成为石林。

- 溶沟

溶沟是地表水沿岩石裂隙溶蚀、侵蚀而成,宽20厘米至2米,深2厘米至3米,底部常填充泥土或碎屑。

- 喀斯特漏斗

喀斯特漏斗由流水沿裂隙溶蚀而成,呈蝶形或倒锥形洼地,宽数十米,深数米至10余米,底部有垂直裂隙或落水洞。

- 落水洞

落水洞多分布在较陡的坡地两侧和盆地、洼地底部,为流水沿裂隙侵蚀的产物。宽度一般不会超过10米,深可达数十米至数百米。广西、重庆及四川南部地区称之为“天坑”,一般称竖井。

- 溶蚀洼地

溶蚀洼地通常由喀斯特漏斗扩大或合并而成,面积小于10平方千米,具有封闭性。

- 喀斯特盆地

喀斯特盆地又称为坡立谷,是一种大型喀斯特洼地,面积一般为10-100平方千米以上,边缘略陡并发育有峰林,底部平坦且覆盖残留红土,多分布在地壳相对稳定的区域,如云南砚山县、罗平县和贵州安顺市。

- 喀斯特平原

喀斯特盆地继续扩大即形成喀斯特平原,地表覆盖红土并发育孤峰残丘,如广西宾阳县黎塘镇和贵港市。

- 峰丛

峰丛是同一基座而峰顶分离的碳酸盐岩山峰,常与洼地组合成峰丛-洼地地貌。

- 峰林

峰林为分散碳酸盐岩山峰,通常由峰丛发育形成,但因受到构造影响而形态多变,在水平岩层上多呈圆柱形或锥形,在大倾角岩层上多呈单斜式。气候条件对峰林形态有影响,藏南古峰林遭寒冻风化破坏,峰林仅30-50米高,云贵高原峰林也因遭到破坏而较浑圆矮小,黔桂两省区交接带气候较为炎热,地下水垂直运动强烈,峰林高达300-400米。

- 孤峰

孤峰是峰林发育晚期残存的孤立山峰,多分布于喀斯特盆地底部或喀斯特平原上。

地下喀斯特

- 溶洞

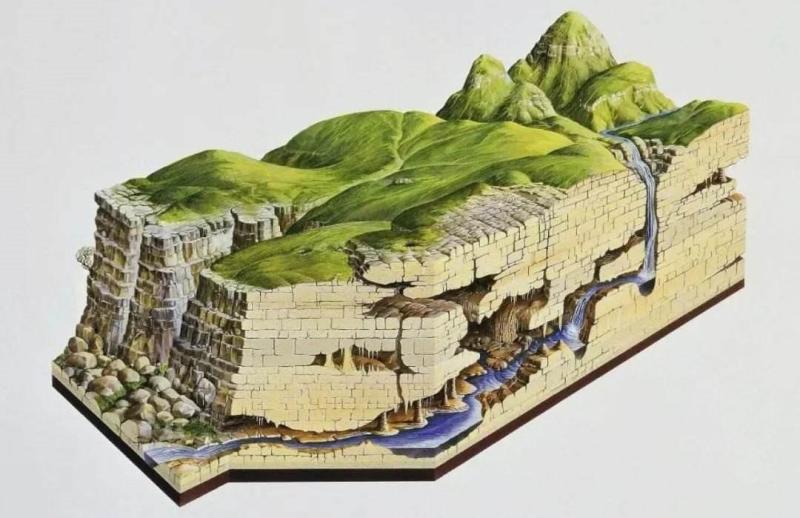

地下水沿岩石裂隙或落水洞向下运动时发生溶蚀,形成各种形态的管道和洞穴,并相互沟通或合并,行成统一的地下水位。地壳上升,地下水位将随河流下切而降低,洞穴转变为干溶洞。水平溶洞的发育大多与当地侵蚀基面相适应,因此此类溶洞与阶地及河面对比可反映构造上升量。垂直溶洞深度可达数百米至数千米,可视为地壳上升的标志。

- 地下河

地下河亦称暗河,是以溶蚀作用为主形成的地下廊道、溶洞和溶蚀组成的喀斯特地下管道系统。

- 暗湖

暗湖是地下河相通的地下湖,和地表湖泊一样,暗湖也具有水源调蓄作用,其可储存和调节地下水。

- 石钟乳

石钟乳是干溶洞顶部裂隙渗出的地下水中所含碳酸钙因温度升高、压力减小与水分蒸发而沉淀,自洞顶向下增长形成。

- 石笋

石笋是自石钟乳上滴落到洞底的水中所含碳酸钙沉淀形成自下而上增长形成。

- 石柱

石柱是石钟乳与石笋相接形成。

地质作用

编辑- 化学机制

喀斯特地形

喀斯特地形

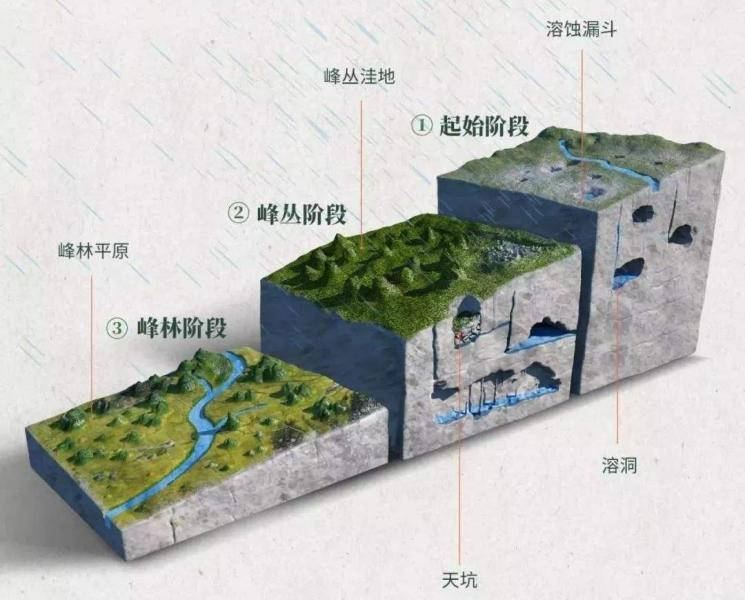

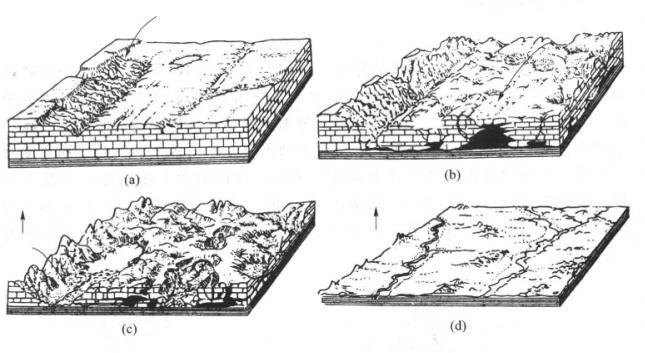

发育过程

编辑喀斯特地貌发育与地下水位关系密切,而后者又随当地河面或海平面而变化,因此河面或海平面即是喀斯特地貌的侵蚀基面,从另一种意义上说可溶性岩石的底板则是地下喀斯特的基面。喀斯特地貌的演化模式在侵蚀循环学说的影响下,从早期格朗德(A.Grund)、雅库斯(L.Jakucs)和威廉姆斯(P.W.Williams)的模式,基本为定性3-4阶段模式。

如地壳上升后长期稳定,石灰岩致密、层厚且产状平缓,将首先发育石芽、溶沟、漏斗和落水洞,继而形成独立洞穴系统,地下水位高低不一。随后独立溶洞逐渐合并为统一系统,地下水位亦趋一致。地下水位之上出现干溶洞、地下水位附近发育地下河,地面成为缺水的蜂窝状。再后地面蚀低,浅溶洞与地下河因崩塌而露出地表,地下河陆续转变为地面河,破碎的地面出现溶蚀洼地与峰林。最后,喀斯特盆地不断蚀低、扩大,地面广布蚀余堆积物,形态接近准平原,但仍然残存孤峰。

上述过程只是一种理想过程,仅见于广西宾阳县黎塘镇和贵港市一带。喀斯特发育过程的实际情况则是地壳运动与气候变化经常对喀斯特地貌发育发生干扰,以致中纬度地区大量保留多种气候条件下形成的喀斯特地貌形态,云贵高原新生代热带峰林在高原上升后成为一种遗迹。而现代喀斯特地貌,已经改向与其亚热带气候相适应的喀斯特丘陵发展。

地域分异

编辑 喀斯特地貌

喀斯特地貌

地域分布

编辑- 综述

石林景观

石林景观

中国东部喀斯特地貌呈纬度地带性分布,自南而北为热带喀斯特、亚热带喀斯特和温带喀斯特。中国西部由于受水分的限制或地形的影响,属干旱地区喀斯特(西北地区)和寒冻高原喀斯特(青藏高原)。

- 热带喀斯特

热带喀斯特以峰林一洼地为代表,分布于桂、粤西、滇东和黔南等地。该区地下洞穴众多,地下河支流较多,流域面积大,地表发育有众多洼地,呈现峰林一洼地地貌。峰林的坡度很陡,一般大于45度。奇峰异洞是热带喀斯特的典型特征。中国热带海洋的珊瑚礁是最年轻的碳酸盐岩,构成礁岛的珊瑚礁多溶孔景观。

- 亚热带喀斯特

溶洞景观——浮戏山雪花洞

溶洞景观——浮戏山雪花洞

- 温带喀斯特

温带喀斯特以喀斯特化山地干谷为代表,地下洞穴一般为裂隙性洞穴,规模较小。喀斯特泉较为突出,一般有较大的汇水面积和流量,洼地极少,干谷众多。

- 干旱区喀斯特

干旱地区喀斯特现象发育微弱,仅在少数灰岩裂隙中有轻微的溶蚀痕迹,有些裂隙被方解石充填,地下溶洞极少,已不能构成渗漏和地基不稳的因素。

- 寒冻高原喀斯特

青藏高原的寒冻高原喀斯特处于冰缘作用下,冻融风化强烈。常见的有冻融石丘、石墙等,其下部覆盖冰缘作用形成的岩屑坡。山坡上发育有很浅的岩洞,还可见到一些穿洞,偶见洼地。

世界分布

喀斯特地貌在世界分布较为广泛,其主要分布于波黑的迪纳拉山区,法国的中央高原,俄罗斯的乌拉尔山区,澳大利亚的南部,美国的肯塔基州和印第安纳州,古巴,牙买加和越南的中北部地区。

价值意义

编辑喀斯特地貌因其具有多种多样的造型地貌,美学价值较高,许多喀斯特景观地被开发成旅游景点,如云南石林、贵州荔波、重庆武隆、重庆金佛山、贵州施秉、广西桂林和环江,联合以“中国南方喀斯特”列入世界自然遗产名录。

喀斯特溶洞是屏蔽放射性辐射的安全场所,在战争时期既可保护国家的重要档案和物资,又可保护军民的宝贵生命。以滇黔桂三省的众多岩洞而言,大则可以容纳数万军民,小则也可以千计算。

中国的云贵地区在第四纪冰期时没有大面积冰川覆盖,成为众多古老动植物的避难所。又喀斯特地貌区地貌复杂,生境多样,因此长期以来地区人类对环境的干扰较小,云贵地区得以物种遗存完好。区域内的梵净山也被列入联合国人与生物圈自然保护区网和世界自然遗产名录;荔波茂兰喀斯特森林自然保护区尚完整地保存着同纬度地区最完好的喀斯特原始森林,森林覆盖率达90%以上。

1994年底,北京天文台(今中国国家天文台)牵头国内20所院校,提出建设“喀斯特工程”。最终选址在具备稳定地质条件、大口径天坑和缺乏无线电干扰的位于贵州的大型落水洞大窝凼。FAST射电望远镜为世界最大单口径射电望远镜,最终于2016年9月25日在贵州省平塘县落成使用,被誉为“中国天眼”。

-

北条麻妃

北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。

2024-08-18 -

橘ひなた

橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。

2023-01-10 -

武藤兰

武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。

2023-01-07 -

成濑心美

成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。

2023-01-07 -

波多野结衣

波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。

2023-01-07