-

台湾海峡 编辑

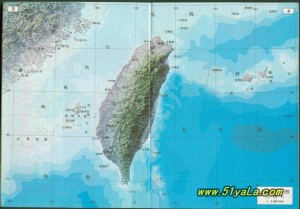

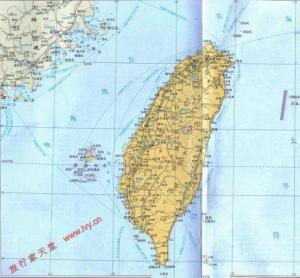

台湾海峡是中国台湾岛与福建海岸之间的海峡,为贯通中国南北海运的要道,被称为“海上走廊”,自古以来就是中国的神圣领土,中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权。

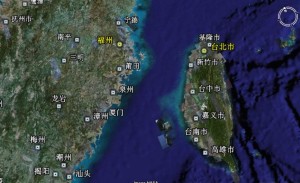

台湾海峡理论上属东海海区,南通南海。南界为台湾岛南端猫鼻头与福建、广东两省海岸交界处(一说为鹅銮鼻与南澳岛南端)连线;北界为台湾岛北端富贵角与平潭岛北端痒角(一说为黄岐半岛北茭咀)连线。

台湾海峡海地地形起伏不平,平均水深约60米,东北向纵向延伸,长约400公里,面积约9万平方公里。南宽北窄,南口宽约400公里,北口宽约200公里,北部最窄处为130公里。海峡处于亚热带、北热带季风气候区,受黑潮影响,海峡水温较高,盐度和透明度较大、风浪较大。其资源丰富,也是中国重要渔场之一,鲯、鲔和鲨为这里三大渔产。海峡底部富集油气资源,还有钛铁、磁铁、金红石、独居石和锆石等矿,品位高,储量大。

台湾海峡两岸,自古以来就是中国的神圣领土,周朝为七闽地,春秋以后为闽越地。秦置闽中郡,三国时吴国设建安郡,并派兵到台湾,北宋置福建路,并开始对台湾编户管辖,元设立福州、泉州2个行省。清代,福建区划继承明制,增设台湾府,属福建统辖。1885年,台湾府单独设省。辛亥革命后,均置福建省。清光绪年间中日甲午战争中战败,据中日《马关条约》,清政府被迫割让台湾及澎湖于日本,1945年台湾光复,台湾及澎湖列岛重归中国版图,是中国领土不可分割的一部分。

目录

- 1 基本信息

2 地理环境

3 地质地貌

4 人文概况

5 气候水文

6 海岸岛屿

7 海洋资源

8 与其他海域的关系

9 航运价值

10 军事意义

11 经济价值

12 沿岸城市

13 历史人文

14 自然灾害

基本信息

编辑中文名:台湾海峡

所属国家:中华人民共和国

平均水深:约60米

走向:东北、西南方向

行政隶属:中国福建省、台湾省

外文名:Taiwan Strait

位置:福建与台湾岛之间

所属海域:东海

面积:90000km²

地理环境

编辑台湾海峡(Taiwan Strait)是中国台湾岛与福建海岸之间的海峡,被称为“海上走廊”。

台湾海峡

台湾海峡

海底地貌

如画的风景

如画的风景

中新世喜马拉雅造山运动中,台湾岛耸起成陆,形成海峡地形的基本轮廓。第四纪冰期时海峡经历多次海陆变迁,距今约6000年前,始形成当今的海峡地形。

水深

台湾海峡卫星地图

台湾海峡卫星地图

澎湖水道

台湾海峡

台湾海峡

地质地貌

编辑 台湾海峡在东亚的位置

台湾海峡在东亚的位置

当年在台湾海峡成为陆地时,它曾是祖国大陆和台湾之间最重要的古人类、古动物的主要通道。从台湾海峡打捞的众多动物化石,也可证明台湾海峡曾是陆地。第四纪早更新世时,全球发生冰川,我国海域下降60米,台湾岛再次强烈上升,台湾海峡大部分露出水面,台湾与福建又连成一片。早在6亿年以前古生代晚期造山运动开始时,在台湾海峡地区出现“台湾滩”,这是海峡中的最高处,深度仅20米,但两岸间许多地区依然连为一体。20世纪70年代,在台湾北港地区的石油勘探中,发现菊石化石,这是中生代的标准化石,由此证明,在中生代(约2.2亿年以前)三叠纪和侏罗纪期间,两岸间虽然许多地方已经出现海水,但主要还是陆地。台湾海峡位置上的地壳运动没有停止。到1.92亿年前的中生代侏罗纪和白垩纪之间,两岸间发生剧烈的地壳运动,此时台湾开始成为陆地,地质史上台湾称之为“南澳运动”(即由大南澳片岩演变为大理石),大陆称之为“燕山运动”。此时,在两岸间分别出现喜马拉雅山脉和中央山脉。但是两岸间还是相连的。

台湾海峡

台湾海峡

海进海退期的出现。自第四纪冰河期(1800万年至6000年之间)以来,大海进入海进期,海水面上升约有100至130米,形成了今天的海平面,台湾海峡开始形成。自此开始,两岸间的来往由陆地转为海上。但在4500至2000年以前,因出现海退,台湾海峡变浅易于渡海,也为在航海不发达的两岸居民来往提供了方便。

地壳运动使得台湾和福建分开,潮水涨落曾使得台湾与福建之间出现通道,但台湾和福建两地的地质、地形、自然、特产等方面非常相象。地形上,山脉和河流的走向及分布,平原和丘陵的安排,几乎是大自然按照同一设计图的复制品;气候上,同受亚热带海洋季风的控制,年温度变化、降水量、冬夏季风的光临,又是多么的相仿;植被上,黄、红棕类土,冲积土,灰化土及盐土等土壤,各种森林植被,水稻、茶和果品等农作物,如此地相同和一致并非人类的创造力所能及。

人文概况

编辑 台湾海峡

台湾海峡

同时,专家对海峡两岸化石进行比较鉴定研究,一致认为,福建收集的各种哺乳动物化石这一动物群的面貌与淮河流域的动物群非常相似,与澎湖海沟打捞上来的动物化石完全一样,同属于一个动物群。其中9件鹿角化石上的明显人工刻痕,与台湾的这种刻痕动物化石相类似,显示古人类打猎时利用鹿角作工具,也证明了当时已经有古人类在台湾海峡生活。

两岸考古专家们指出,这是一次重大的考古突破,首次将台湾海峡有人类活动的年代推至4万年前。这些古人类、古动物在台湾海峡成为陆地时的活动概貌和生活状况,为探讨史前闽台关系提供最重要的实物资料,并确定了台湾动物群来自淮河流域的事实,这就再一次有力证明了海峡两岸同胞自古就是一家人,而台湾海峡就是连接两岸的一个“桥梁”。

早更新世后期,气候变暖,冰雪消融,海面回升,台湾海峡发生海侵,台湾与福建又分开。 台湾最早人类来自中国大陆,从中国大陆经福建,通过台湾海峡“路桥”到达台湾。早在先秦时期,闽族、闽越族已经陆续移居台湾,成为台湾岛的先民。 由于福建与台湾地理位置毗邻和关系密切及历时逾五百年的闽台同省合治制度,形成台湾汉族移民以福建人居多的状态。福建汉族人移居台湾始于宋代初期的福建莆田,莆田古代海运业、远洋贸易发达,在唐朝末期,莆田已经地少人多,迫使多数莆田人背井离乡移民外地,在北宋朝初期时就有很多莆田人迁徙到台湾,南宋末期,元朝后期亦思法杭兵乱,明朝中后期的残酷的倭寇侵略,清朝的沿海迁界时陆续很多莆田人通过台湾海峡迁徙到台湾,移民原因是莆田人口过多,人地矛盾非常严重和逃避外军入侵导致战乱。还有的莆田人是在移民泉州漳州几百年后再次移民到台湾,他们的莆田话已经同化成泉州话或漳州话,在台湾,有不少寮、廊、坑、厝、店地名前冠以“兴化”,这表明在今日的台湾,也有大量兴化方言的踪迹,只是有的很快就被就被当地话同化了。 祖籍莆田的的台湾同胞最少占台湾人总数的30%以上,还有部分莆田人是迁徙到泉州漳州几百年后再次迁徙到台湾,这部分的莆田人被登记认为是泉州人或漳州人,他们的莆田话已经同化成泉州话或漳州话,他们在明朝和清朝的籍贯是泉州或漳州,但他们的更早祖籍是莆田。 明末时,福建发生大旱,郑芝龙曾招福建数千人到台湾垦殖,他们大多数便在台湾定居。西元1624年起,荷兰、西班牙先后占领南、北台湾,尤其荷兰人统治台湾将近40年,实施王田制,召募闽南人前开垦台湾。来台汉人多出身漳州莆田和泉州。 崇祯元年(1628年),福建饥荒,郑芝龙在福建巡抚熊文灿的支持下,招徕福建沿海灾区饥民数万人移民台湾垦殖。这是第一次有组织的福建向台湾大移民。南明永历十五年(1661年),郑成功收复台湾,郑氏军队及眷属约3万多人,当时除命各军分区屯垦外,还大力招徕因清廷“迁界”而流离失所的大陆沿海民众,“不愿内徙者数十万人东渡,以实台地”,主体仍是福建沿海各县居民。清代是福建民众通过台湾海峡移居台湾的重要时期。康熙二十二年(1683年),施琅率兵收复台湾,全国政治统一, 自康、雍 始,至乾、嘉年间,福建民众相继赴台,导致台湾由南到北、由西向东的垦殖运动全面展开。清代,清廷为防郑氏遗民,颁布渡台禁令,设下条件人民渡台,清朝官府有登记的官渡的莆田人、泉州人只能从泉州渡船,还有大量莆田人直接从莆田到台湾,有登记的人数只占莆田人渡台总人数的很小比例,这和漳州、泉州的自渡台湾的情况是相同的,大量的人不是通过官渡而是自己渡台。尤其清政府于乾隆四十九年 (1784年)开放有登记的莆田人、泉州人只能从泉州渡船,台湾鹿港与泉州石狮蚶江港对渡,五十七年(1792年)又开放有登记的福州人只能从福州渡船,淡水八里岔与蚶江及福州五虎门通航,推动了移民潮的高涨,有登记的漳州厦门人从厦门港渡台。至嘉庆十六年(1811年),全台湾的汉族人口已达194.5万人。光绪元年(1875年),钦差大臣沈葆祯的开禁建议得到清政府批准,历时200多年对台湾实行半封锁的政策宣告结束。为了更好地组织垦殖, 清政府在厦门、福州、汕头、香港等东南沿海各设招垦局,免费运送移民渡台,这样移居台湾的福建等地人民又有增加。至1895年全台人口已达370多万。日本占领台湾后,有些在台移民又返回内地。

气候水文

编辑台湾海峡季风交替明显,频繁的偏北风非常强劲。每年10~4月东北风为主;6~8月西南风为主。

每年强烈的台风伴随暴雨,造成潮水位变化剧烈,对沿岸侵蚀很强烈。

台湾海峡

台湾海峡

受黑潮影响,水温较高,盐度和透明度也较大。年平均表层水温17~23℃,1~3月水温最低,平均12~22℃;7月最高,平均26~29℃、平均盐度33‰,西北侧30‰~31‰,东南侧为33‰~34‰。透明度东部大于西部,平均3~15米。水色东部蓝色,西部蓝绿色,河口或气候不良时呈绿黄色。

福建沿岸、澎湖列岛和海口泊地以北台湾西岸为正规半日潮;海口泊地以南台湾西岸为不正规半日潮;其中冈山至枋寮段为不正规全日潮。潮差西部大于东部,西部金门岛以北为4~6米,往南显著减小;东部中间大于两端,后龙港达4.2米,海口泊地和淡水港为2.6米,海口泊地以南为0.6米,澎湖列岛1.2~2.2米。后龙港至海坛岛一线以北,涨潮流向西南,落潮流向东北,流速0.5~2节;以南流向与上述相反。流速在澎湖列岛附近较大,东南部可达3.5节。

海峡为东海风浪较大地区。涌浪多于风浪,以4级浪最多,占全部海浪42%,5级占28%,大于5级的占8%。东北季风季节,以东北-北向浪为主。西南季风季节以西南-南向浪为主。在冬季寒潮和夏季热带气旋影响下,可形成8~9级浪。洋流为北上的黑潮西分支和南海暖流及南下的浙闽沿岸流所控制,并受季风影响。夏季沿岸流停止南下,整个海峡为西南季风流和黑潮西分支结合的东北流,流速一般0.6节,澎湖水道达2.3节。冬季受东北季风影响的沿岸流南下,西部和中部为西南流,流速约0.5节;东部的东北流减弱,当东北风强劲时,表层甚至改变为西南流。

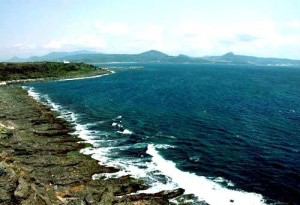

海岸岛屿

编辑海峡两岸地貌形态差别挺大。西岸,多为岩石海岸,岸线曲折多湾,悬崖峭壁,奇石异峰,海洞岬角,海岛密布。福建省有大小港湾30多个,海岛600多个。海峡东岸多为沙岸,岸线比较平直,地势较为低缓,沙滩淤浅明显,深水区离岸较远,天然良港较少。由台湾山地下来的河流,挟带大量泥沙入海,形成滨海冲积平原,不断向海峡扩展。台湾地壳仍处绥慢上升时期,台湾岛陆地面积还在逐渐扩大。

澎湖美景

澎湖美景

海峡西岸为福建中、南部海岸,自海峡北口西端(长乐县南)至闽粤海岸交界处,大陆海岸线长约1900公里,岸线曲折。濒海陆地为闽东山地向东南延伸的山丘分支直逼海滨,形成较多半岛、海湾、岩岸和近岸岛屿。在木兰溪、晋江、九龙江下游入海处形成莆仙、晋江和漳厦等平原。良好的港湾有兴化湾、湄洲湾、泉州湾、厦门港、东山湾等。近岸岛屿500个,重要岛屿有海坛、南日、湄洲、金门和东山等。

海洋资源

编辑 虱目鱼

虱目鱼

海峡底部富集油气资源,估计约有2万平方公里的地方,是很有希望的远景区。还有钛铁、磁铁、金红石、独居石和锆石等矿,品位高,储量大。

与其他海域的关系

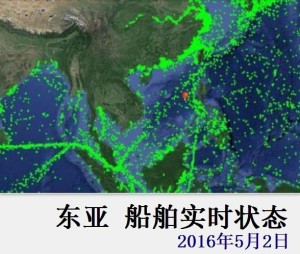

编辑 实景图——大量船舶通过此海峡

实景图——大量船舶通过此海峡

因为台湾及其海峡位于亚洲及太平洋之间,在二次世界大战战后被视为监视中国东南沿海活动的窗口或中国打破第一岛链进入太平洋的据点。

美国第七舰队进入台湾海峡的历史说明台湾海峡的重要地缘政治意义。1996年,台湾举行首次“总统”民选,中华人民共和国方面以“台湾为中国领土”为由,对台湾本岛基隆、高雄的外海发射短程弹道导弹,台湾实际控制的区域均感受战争威胁,美国总统比尔·克林顿下令第七舰队开进台湾海峡,以此威胁大陆。往后,台湾每届总统大选前后,美国为防止中共武力干涉台湾选举,会在每届台湾总统选举到就职典礼那一段期间,常态性的巡弋台湾海峡。

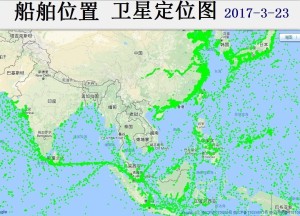

东海及南海

东南及南海(含台湾海峡)

东南及南海(含台湾海峡)

台湾海峡在东海及南海的海域交通的位置,也成为明清时期的武装海商集团,如李旦、郑芝龙、林道干、林凤等活动的区域之一,其中台湾海峡更成为郑芝龙及其后继的郑氏舰队的内湖。郑芝龙以华南、台湾及日本等地为活跃舞台,经营日本平户岛、长崎、马尼拉、和华南及东南亚华人移民据点形成主要的商业航道为其主要经济命脉,台湾海峡亦为武装海商集团活动及征战的主要海域。。

因为90%以上的中国进口石油通过海上运输,而三条主要航线,都包含马六甲海峡及台湾海峡,学者杨晓辉认为这两个海峡成为中国石油战略的两个“敏感区”。

航运价值

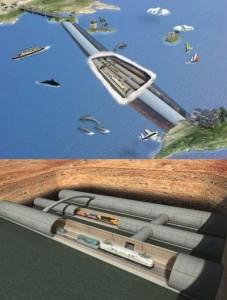

编辑 台湾海峡隧道构想图

台湾海峡隧道构想图

军事意义

编辑 台湾海峡

台湾海峡

1840~1842年鸦片战争期间,英舰队不断侵犯海峡两岸的厦门、基隆等地,受到当地军民的强烈抵抗。1884年法国舰队在马尾袭击中国舰艇,继而进攻台湾北部,当侵犯受阻后于10月至翌年4月对台湾实施封锁,两岸军民进行了沿岸防御作战和反封锁斗争,打击了法军的入侵。1895年中日甲午战争后期,日本为侵占台湾,预先派舰队攻占澎湖列岛,在攻占台湾北部得手后,从陆路向中、南部推进的同时,以舰队从海路在安平、布袋、高雄、枋寮等地实施登陆,台湾军民为反抗日军侵占进行了殊死的抵抗。

1950年,朝鲜战争爆发后,美国派第7舰队进入台湾海峡进行封锁。对此大陆方面做出强烈反应。1958年人民解放军进行了炮击金门之战。1965年人民解放军海军在海峡进行了“八六”海战和崇武以东海战。

经济价值

编辑 台湾海峡

台湾海峡

住房和城乡建设部在批复中指出,海峡西岸经济区是我国沿海经济带的重要组成部分,在全国区域经济发展部局中处于重要地位。《规划》的制定和实施,是贯彻落实《意见》的重大举措,对促进海峡西岸城市群协调发展,提升城市群综合承载和辐射带动能力,完善国家区域发展格局,促进海峡两岸交流合作和共同繁荣,具有重要意义。

战略构想:构建海峡城市群

《规划》分析海峡两岸合作发展趋势和空间地理条件,提出构建海峡城市群的战略构想,具体是:落实国家加快建设海峡西岸经济区的决策部署,充分发挥福建省比较优势,优化整合内部空间格局,联动周边省区,推进两岸合作交流,逐步形成两岸一体化发展的国际性城市群——“海峡城市群”,构筑我国区域经济发展的重要“增长区域”。

《规划》认为,在新形势下,强化海西在两岸合作中的地位,加强海峡近域合作将成为推进海峡两岸共同发展的双赢策略。未来依托台湾海峡桥隧通道等设施建设,以闽台为主体的海峡地区将形成两个半小时通勤圈和一体化“海峡城市群”,构筑我国新的区域经济“增长极”和与世界接轨的“中介地”。

海峡西岸城市群发展定位:将海峡西岸城市群建设成为两岸人民交流合作的先行区,科学发展的先行区,国际合作的重要窗口,我国重要的旅游中心,对接“两洲”、辐射中西部的沿海增长极。

发展目标:2020年城市化水平达62%

《规划》就经济产业发展、社会文化发展、生态建设、城乡统筹发展等四个方面提出发展目标。

经济产业发展要转变经济发展方式,加快产业结构调整和优化升级,推进经济又好又快发展,构建我国区域经济新的“增长极”;要力争福建省2012年人均地区生产总值接近或达到东部地区平均水平,在一些领域走在全国前列,2020年地区生产总值接近或达到4万亿元,人均地区生产总值超过10万元。

社会文化发展方面要构建合理的收入分配机制和健全的社会保障体系,大力推进教育、卫生、体育等领域的发展,促进人均基本公共服务水平进入全国前列;要建设文化强省,使得福建成为全国重要的文化产业基地和海峡两岸文化交流的重要基地。

生态建设方面要构建协调发展的生态效益型经济体系、永续利用的资源保障体系、自然和谐的城镇人居环境体系、良性循环的生态环境体系和稳定可靠的生态安全体系,把海峡西岸城市群建设成为经济高效、资源节约和环境友好的国家示范城市群。

城乡统筹发展方面要优化城乡布局,形成各具特色、优势互补、布局合理、协调发展的城乡空间体系。积极推进城市联盟,促进跨行政区的产业协作配套和重大基础设施、社会公共服务设施的共建共享,加强生态协同保护,加快欠发达地区发展,实现区域共同繁荣;加快推进城市化,2020年全省城市化水平达到62%以上。

总体布局:两点、一线、四轴

《规划》依据海峡西岸经济区“延伸两翼、对接两洲;拓展一线、两岸四地;纵深推进、连片发展、和谐平安、服务全局”的基本态势要求,从顺应空间演化的规律出发,提出“两点、一线、四轴”的城市群空间布局结构。

“两点”指福州大都市区和厦泉漳大都市区,“一线”指沿海城镇密集地带,“四轴”指“南(平)三(明)龙(岩)发展轴”、“福(州)武(夷山)发展轴”、“中部(三明至泉州、莆田)发展轴”和“厦(门)龙(岩)发展轴”。

台湾海峡

台湾海峡

发展策略:处理好六个协调

根据海西城市群总体布局体系,在城市群总体发展战略的指导下,《规划》要求处理好产业空间布局协调、机场港口布局和交通通道协调、生态环境保护和资源节约利用协调、综合防灾体系优化协调、综合防灾体系优化协调、空间管制和分区发展协调、闽台协作和周边省区协调等六个方面内容,提出明确的规划指引和协调发展策略。

沿岸城市

编辑中国福建省:福州市、莆田市、泉州市、厦门市、漳州市、宁德市

中国台湾省:新北市、新竹市、台中市、台南市、高雄市

历史人文

编辑- 16世纪中叶,葡萄牙人航经台湾附近海峡,看到青翠碧绿的台湾岛时,忍不住赞叹“Ilha Fermosa”,葡萄牙文意即“美丽(Formosa)岛(Ilha)”。因此早期也被欧洲称为“福尔摩沙海峡”。

- 荷兰在1624年侵占了台湾,之后于1662年郑成功打败荷兰侵略者收复了台湾

自然灾害

编辑 台湾海峡自然灾害

台湾海峡自然灾害

2018年11月28日21时43分,在台湾海峡南部(北纬23.31度,东经118.70度)发生3.3级地震,震源深度10千米。

2018年12月05日20时22分,在台湾海峡(北纬23.36度,东经118.62度)发生3.7级地震,震源深度15千米。

2018年12月18日04时58分,在台湾海峡(北纬23.36度,东经118.61度)发生3.5级地震,震源深度12千米。

-

北条麻妃

北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。

2024-08-18 -

橘ひなた

橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。

2023-01-10 -

武藤兰

武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。

2023-01-07 -

成濑心美

成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。

2023-01-07 -

波多野结衣

波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。

2023-01-07