-

哈萨克族 编辑

哈萨克族,民族语言为哈萨克语,属阿尔泰语系突厥语族,普遍信仰伊斯兰教。

哈萨克族主体在中亚、西亚,主要分布于哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其、蒙古等国。

哈萨克族是哈萨克斯坦的主体民族,占其总人口的65.5%。根据《中国统计年鉴-2021》,中国境内哈萨克族的人口数为1562518人。

目录

- 1 基本信息

2 族称

3 历史

4 人口

5 政治

6 文化

7 艺术

8 习俗

基本信息

编辑中文名:哈萨克族

宗教信仰:伊斯兰教

语言:哈萨克语、俄语

人种:蒙古利亚和高加索混合人种

定义:是哈萨克斯坦的主体民族

外文名:Kazakh、Qazaq

分布区域:中亚、西亚

人口:156.25 万(2021年)(2020年中国情况)

祖源:突厥人、乌孙等

族称

编辑关于“哈萨克”族称的由来,众说纷纭,较有代表性的有5种观点:

第一种观点认为“哈萨克”这一名称出现于15世纪。当时,锡尔河下游的部分牧民在克烈汗和加尼别克汗的率领下迁到巴尔喀什湖以南的楚河流域。由于他们是为反抗和摆脱阿布尔海尔汗的统治压迫而东走,因此得名“哈萨克”。

第二种观点认为“乌孙”即“哈萨克”的对音。

哈萨克族

哈萨克族

哈萨克族

哈萨克族

第五种观点认为,哈萨克族的祖先是公元前7世纪至4世纪居住在中亚的塞种人。部分学者认为“哈萨克”一词就是居住在中亚的古代“哈斯比”(Kaspey)人和居住在伊犁河流域的古代“塞种”(Sak)人的两个部落名称结合而成的。“塞”字古音为“Sak”,以此来译塞种人很贴切。

历史

编辑哈萨克族源比较复杂,一般认为,主要是古代的乌孙、康居、阿兰(奄蔡)人和原在中亚草原的塞种人、大月氏以及以后进入这个地区的匈奴、鲜卑、柔然、突厥、铁勒、契丹、蒙古等各族人融合而形成的。从13世纪初蒙古民族强大,到15世纪哈萨克王朝的建立,前述有关哈萨克族源的一些部落和氏族加快了联合的步伐。而哈萨克民族共同体的最终形成与历史上的“白帐”汗国有着极为密切的关系。

13世纪初,成吉思汗西征,乌孙、克烈、乃蛮等部落也被迫西迁。蒙古帝国的金帐汗国、察哈台汗国和窝阔台汗国各有部分地区是哈萨克人的牧地。不久,由于领户分封,造成了金帐汗国新的割据局面,在今哈萨克斯坦东部地区建立的白帐汗国于14世纪统一了整个金帐汗国。

哈萨克族

哈萨克族

明景泰七年(1456年),白帐汗国最后一个可汗巴拉克之子克烈汗和贾尼别克汗不负众望,率领哈萨克诸部东迁楚河流域和塔拉斯河流域,建立了独立的政治实体——哈萨克汗国,过上了和平安定的生活,从而吸引了周邻大量游牧部落前来加入。

哈萨克汗国建立以后,哈萨克诸部在政治上获得独立,经济上得到迅速发展,汗国的领土也不断扩大。15世纪50—70年代初,哈萨克汗国拥有钦察草原和中亚的论答剌、突厥斯坦、乌尔根奇等地。1500年,占领河中地区。到16世纪20年代哈萨克汗国的领地,南面包括锡尔河流域,东南部包括七河地区,东北部包括巴尔喀什湖东部和南部地区,西部包括玉邪克河流域等地。1698年至1718年,哈萨克族的许多部落,按照部落谱系划分为三个玉兹。大玉兹被称为右部,主要分布在巴尔喀什湖以南的楚河、塔拉斯河以及伊犁河到锡尔河的广阔地区;中玉兹称左部,主要分布在大玉兹以北,夏牧场在锡尔河中游及卡腊山脉一带,冬牧场在托博尔河、伊斯姆河、努腊河、萨雷苏诸河流域;小玉兹称西部,领地是现在的哈萨克斯坦西部地区。

17世纪末,西部蒙古卫拉特四部之一的准噶尔部开始强盛起来,不断向外扩张。17世纪70年代,准噶尔部噶尔丹向南扩张至青海和新疆西部,哈萨克各部常遭准噶尔部的侵扰。哈萨克汗国一度衰落。自此,哈萨克族展开了反抗准噶尔封建贵族集团的艰苦斗争。

哈萨克族

哈萨克族

1864年,中俄双方签署《勘分西北界约记》,沙俄侵占了中国西北边疆大片领土,一些哈萨克部落表示“众民随地划归俄辖,虽死不从”的坚定立场,纷纷投归祖国。清政府对所辖哈萨克人在原氏族部落的基础上,实行千户制。官员分为千户长、百户长、台吉、公等。哈萨克人开始缴纳赋税,履行国民义务,最终接受中央王朝的直接管辖。

辛亥革命期间,哈萨克族和新疆各族人民一起,共同推翻了清朝政府在新疆的统治,在辛亥革命思潮的影响下迅速觉醒。1912年,阿勒泰扎克热亚、拜穆拉等率领哈萨克族使团到北京,北洋政府封库库岱公第四世孙艾林为郡王,吾木尔泰为公,马米和扎克热亚为贝子,下设12个台吉,12个乌库尔台。

在新民主主义革命期间,哈萨克族和汉族及其他民族一起,互相支持,团结奋斗,推翻了国民党反动派在新疆的统治。

人口

编辑中国情况

根据《中国统计年鉴-2021》,中国境内哈萨克族的人口数为1562518人。

政治

编辑历史上所有的哈萨克人都分别隶属于一定的氏族部落。自16世纪末期起,哈萨克人及其分布地区已经分为3个“玉兹”,即乌拉玉兹(大玉兹)、鄂尔图玉兹(中玉兹)和奇齐克玉兹(小玉兹),在清代文献中分别称为右部、左部和西部。其中以鄂尔图玉兹人数最多,力量最强,氏族部落世系也保存得最为完整。中国的哈萨克族主要是乌拉玉兹和鄂尔图玉兹的部落。

哈萨克族的氏族部落原是大小不同的血缘集团,如阿巴克――克烈部落就有姜特刻衣、贾兑克、杰鲁希、莎尔巴斯、喀拉卡斯、加斯他班、依铁勒、丘巴拉依克尔、蔑乞儿、康沙达克、希莫英等12个氏族。部落内部最小的生产组织和游牧聚落称为“阿乌尔”,大都是同祖同父的后裔,但有时也有少数非血缘关系的成员,多半是外部落因贫困而来依附的牧民,因此,贫富的差别也明显地反映在“阿乌尔”内部。“阿乌尔”大小不等,有的三、五家,有的十来家,有的更多一些。哈萨克族称氏族部落的血缘集团为“耶利”。“耶利”以始祖的名字命名,通过氏族部落的世系不仅可以看出“耶利”繁衍的情况,还可以了解他们之间的相互关系。

哈萨克的氏族部落都有数百年的历史,但内部通婚仍有一定的限制,一般都在7代以外。在游牧生产方式的条件下,单家独户难以抵御自然灾害和敌人的袭击,只有比较稳定的组织才能保障生活和牲畜的安全,所以由血缘关系而结成的“耶利”是适合这一需要的。虽然,在历史的发展过程中,由于战乱、迁徙及其他原因,“耶利”的内部关系已变得相当松弛,它在实质上已经成为封建统治阶级所利用的工具。但是,在贵族、部落头人组成的封建统治集团极力维护之下,氏族部落作为一种社会组织的形式,一直存在到新中国成立。

哈萨克族

哈萨克族

辛亥革命以后,军阀杨增新将千户、百户改为农官、乡约。国民党统治时期在哈萨克地区推行保甲制,委任哈萨克头人为区乡保甲长。尽管改朝换代,“水流了石头不走”,哈萨克部落头人的权力不但从来没有削弱,相反却得到了更多的“合法”特权。从清代以后,较大的部落头人除牲畜税外免纳一切赋税、差役,并掌握着政治、司法和征收赋税的权力。至于出身于贵族部落的“托列”们则有更高的地位、更大的权势。新疆的托里县即贵族部落所在地。哈萨克族中还有“无托列不成部落”的谚语。以拥有成吉思汗后裔充当首领为荣,有的部落还邀请“托列”充当头目。哈萨克族部落头人都是大小不等的封建牧主,而被他们统治的广大依附牧民则绝大多数是贫苦牧民,等级和阶级的区分基本是一致的。

组成哈萨克族封建统治集团的除了贵族、部落头人、大小牧主之外,还有“比”。“比”一般出身于富裕牧民家庭,通晓部落习惯法,善于辞令,被公认为调解纠纷的人。哈萨克族没有成文的法律,但每个部落都有不成文的传统习惯法,其内容主要有保护私有财产、保护部落头人的特权、维持部落的巩固与团结等几个方面。凡部落内部发生财产、婚姻或其他问题时,“比”即按照部落习惯法进行调解和处理,通常采用“九罚”即赔偿9只牲畜的办法,严重者再酌情倍增。由于哈萨克族的习惯法早已封建化,并在实质上成为维护剥削阶级利益的工具,“比”又可以任意解释习惯法,所以在封建牧主与贫苦牧民之间,根本没有公道可言。

长期以来,部落观念是统治阶级用以控制劳动人民的手段。部落头人竭力宣扬本部落的团结,以缓和、掩盖内部阶级矛盾。哈萨克族部落有“以血还血,以伤还伤”血族复仇的习惯。这往往被头人利用为诈取钱财的机会,从而使发生在不同部落之间的个人问题,酿成部落争端。遇有这种情况,部落头人就会强调所谓部落的荣誉和利益,以复仇的名义挑起大规模的械斗。凡是发生人命时,部落头人就带领群众为死者“复仇”,要求对方用牲畜抵偿命价。偿付的命价由凶手所属“耶利”全体成员分担。一般男子命价为200匹马,女子减半,贵族的命价高于平民7倍。然而,死者的家属只能得到偿付命价的小部分,其大部分均归部落上层和有权势的人所得。可见部落习惯法和所谓维护部落的利益和团结,是十分虚伪的。

新中国成立前,哈萨克族的氏族部落组织,充分体现了宗法封建制度的特点和内容,就是封建的剥削制度和氏族部落的家长制结合在一起。从托列到阿乌尔巴斯的部落大小头人,对牧民都有很大的权力。按照传统规定,牧民每年第一次打猎所获,要奉献给贵族头人,自己不能享用。在阿乌尔内,转移牧场的时间、路线,以及摊派差役、对外交涉、解决纠纷都由阿乌尔巴斯决定,至于役使牧民和他们的畜力也都是理所当然之事。由此可见,贵族、部落头人组成的统治集团不仅在经济上掠夺人民,也是政治上的特权阶级,广大劳动牧民则处于完全无权的地位。

1954年11月27日,伊犁哈萨克自治州成立。后因严冬季节不便开展庆祝活动,报经国务院批准,将州庆日改为每年9月1日。伊犁哈萨克自治州下辖塔城、阿勒泰两地区和州直十个县市。住在原青海省海西蒙古族藏族哈萨克族自治州的哈萨克族,在党中央和国务院的关怀下,于1984年6月大部分返回新疆。在哈萨克族相对聚居的地区,还建立了13个民族乡。新中国成立后,国家在牧区实行不分、不斗、不划分阶级、不定成分的稳定政策,同时考虑到广大贫苦牧民的利益,做到牧工、牧主双利,提高了牧工的劳动报酬,废除了部落头目的封建特权,同一“阿吾勒”出来的普通牧民或是有亲戚、朋友关系的贫苦牧民,自发的组织起临时或常年互助组。

文化

编辑- 萨满教

哈萨克族最初崇拜大自然现象,崇拜诸神。远古时代,他们在广袤的草原上过着游牧生活,通过对自然的崇拜求得牲畜、生命的平安无恙,战胜各种灾害、苦难和疾病。

古代的塞种、匈奴、乌孙、康居等许多氏族部落人民都崇拜月亮、太阳、星辰、火,及某一种动物。哈萨克人崇拜地神和水神,为此他们崇拜大山、奇峰、山洞、河流、独树和泉水。他们会到有这种自然景观的神圣的地方去牺牲牛羊,举行祭祀活动,顶礼膜拜。

哈萨克族

哈萨克族

在夏季干旱或瘟疫流行的时候,哈萨克族人就到河岸上或自己崇拜的一些地方宰牲设祭,布道施舍。众人们会围拢在一处高地上,向着苍天祈求“求天神降雨,大地吐绿”。皈依了伊斯兰教后,与伊斯兰教教规结合起来,加以崇拜。

哈萨克族至今还保留着崇拜月亮的宗教习俗。像许多古代民族一样,哈萨克族也崇拜火,祈求灯火,将火称为“火母”来崇拜。因为他们认为火是一种神圣的力量,自有其深刻的内涵,具有驱除妖邪的神力,是尊贵的。认为火是哈萨克族人的救星,具有让他们摆脱灾难的力量。

哈萨克族人在婴儿出生时,要向火浇油,连续七天点燃长明灯。年轻人欢聚一堂,载歌载舞,称之为“齐力达哈那”——婴儿诞生礼。根据哈萨克族人古老的神话传说,这个习俗源于火能驱邪的信仰。

在哈萨克族神话中,自古就有关于信仰神灵的内容。人们认为自然力量,自然现象都是有生命的,都有掌管它们的主宰,这些主宰分为“神灵”和“灾祸”两种。神灵为人类和牲畜动物谋福利,保护他们;而灾祸则给他们带来疾病、瘟疫、灾难、不幸和苦难。人们认为神灵和灾祸永远搏斗。

萨满教认为亡人的境况与天神无关,而与其亲属们操办葬礼的好坏有关。哈萨克族皈依伊斯兰教之后,这些习俗也随着伊斯兰教教规有所变化。崇拜先祖灵魂的一些旧习俗礼仪则与伊斯兰教习俗相结合,融合为一。

哈萨克族中的巫师医士是在皈依伊斯兰教之前信仰萨满教的代表。哈萨克人将具有萨满能力、技艺的男性称为“巴克斯”,女性称为“胡西那西”。他们被认为是受到天神欣赏和辅佐并能与诸神对话的人,可以连接诸神与人之间的关系,是常与亡人的灵魂和诸神相遇的天使,是具有先知先觉的人。他们能唤来诸神,与苍天,与诸神交谈。他们云游四方,占卜问卦,预测未来。他们通过看手相或用羊粪蛋来占卜,预测人们的未来命运。他们替人们或幽灵们号脉,替他们驱邪。他们还用药物治病人。在唤来诸神时,每个巫师都有自己咏唱的曲调、弹奏的冬不拉曲或胡伯孜曲。哈萨克族巫师们将“霍尔胡特”视为巫师之父来崇拜。有些巫师头上披着白天鹅的毛皮,脖子上系着各种布条,执手杖,四处流浪。在古代,巫师享有很高的威望。人们在有了疾病的时候就会将巫师请来,或专程登门求医问药。

- 伊斯兰教

哈萨克族皈依了伊斯兰教之后,巫师医士仍然很多。不过随着时代的变迁他们失去了至尊的地位,巫师行医活动也多倾向于伊斯兰教教规;他们会给古老的萨满教补充真主是真实的这一类的内容。直到现在,哈萨克族人中仍然有巫师,她(他)们头戴天鹅皮帽,脖子挂着各色彩布条,手里拿出神杖,骑着马由这个阿吾勒到那个阿吾勒游窜,占卜、念咒、治病、祛邪祈福。这些巫师们仍为妇女和老年人所欢迎。

在新疆哈萨克族人聚集的地区,一直到了18世纪末和19世纪初才开始修建清真寺和经文学校。在此之前,哈萨克族人在没有清真寺的情况下,在露天进行礼拜、节日祈祷等活动。尤其是清朝军队平定了准噶尔贵族暴动之后,在伊犁、塔尔巴哈台、阿勒泰一带修建的清真寺和经文学校数量较多。与此同时,还有许多乡村开办了经文学校和私办经文学堂。

伊斯兰教的广泛传播使先于自己在这一带传播的多种宗教变成了一种宗教,多神教变成了一神教,带来了阿拉伯和波斯文明。

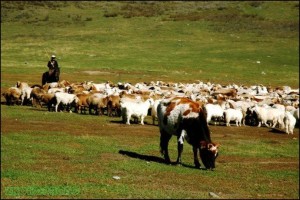

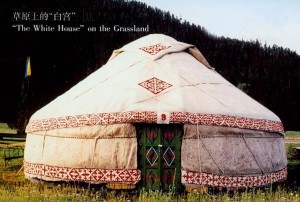

建筑

哈萨克人居住的地方,按一年四季分为冬窝子、春窝子、夏窝子、秋窝子,一般春秋两季为一处。冬季,住在土块或干打垒的房子里,林区则在木房里过冬,其它季节住毡房。几户人家称作一个阿吾勒。阿吾勒由有血亲关系的人家组成,居住的地方草场相连,协作生产,一同转场迁徙。毡房是春夏秋从一个栖息地搬到另一个栖息地的简便的活动房屋。毡房日遮阳,夜隔潮,防风挡雨,通气透亮,移动方便,一般30分钟内就可支撑拆除装卸完毕。

富裕家庭的毡房很讲究,里面用不同的布剪裁出各种图案,围毡都加以修饰。格栏四周挂着壁毡和花色毡子。地上铺满花毡,绣花毡、地毯。富有的人家毡房格栏、辐柱上漆,镶上镂刻的骨饰和银饰。

哈萨克族毡房

哈萨克族毡房

新中国成立后,人民政府充分考虑到哈萨克族牧民为了马牛羊的取食方便,逐水草而居,随畜群流动,在子女的就学和就医等方面遇到了很大的困难。为了彻底解决这一问题,党和人民政府有计划地营造定居或半定居点,哈萨克族牧民逐步转向定居与驱赶放牧相结合的方式。仍存的定居点大部分是在20世纪70年代以后建的。

服饰

哈萨克族服饰有着浓郁的民族特色。“吐马克”是哈萨克族男子冬季戴的帽子,带有两个耳扇,后面有能够遮风雪、避寒气的长尾扇。帽子里层一般用黑羊羔皮或狐狸皮,面子用色彩鲜艳的绸缎。冬季还戴一种称为“波尔克”的圆顶帽,一般用水獭皮、貂皮、狐皮等兽皮以及羊羔皮制作。男子冬天穿鞣制过的、羊毛朝里的皮袄或皮裤及用狼皮、狐狸皮或其他贵重兽皮(外有布面)缝制的皮大衣。腰带大多用牛皮所做,宽窄不等,上面镶嵌着金、银、珊瑚、珍珠、宝石等饰品。夏季,上了年纪的哈萨克族男子一般穿软革制成的靴子,外套胶鞋,以保护靴子。年轻男子穿长筒皮靴。猎人则穿便于跋山涉水的高翘首软靴。此外,高寒地区的男子也有穿保暖御寒的毡靴的。

哈萨克族女性的服饰比男性服饰要复杂一些,款式繁多,做工极为讲究,而且随着年龄的变化,着装上也有所不同。妇女的头饰主要有帽子和头巾两种。女孩子从小戴“塔克亚”,这种帽子帽壳较硬,平顶,顶上插有表示吉祥的猫头鹰羽毛,上面缀有光彩夺目的珠玉。“沙吾克列”是姑娘们出嫁时戴的尖顶帽,里层为薄毡,外罩绸缎,帽壁绣有以花草和兽角的各种变形体为内容的花纹,镶嵌五光十色的金银珠宝。小女孩的衣服上多缀满银铜或纽扣,姑娘和少女穿袖口饰有十字绣花边、下摆带多褶的连衣裙,上身外加半截紧身黑、红、绿色的坎肩,坎肩的对襟两边缀满亮晶晶的银饰。未出嫁的姑娘身穿白色内衣,衣领、袖口绣有几何花纹,外穿饰有花边坎肩,其下摆是双层花边的连衣褶子裙,胸前两侧饰有琳琅满目的银元、钮扣、珠贝等。中年妇女于暖季穿胸前和下摆用彩绒绣边,两边有两个衣袋的半截袖长襟袷袢和坎肩;冬季用狐腿皮、羊羔皮裁做的“衣什克”,用水獭皮压边,前襟和下摆有各种图案,罩绸缎布面的皮大衣“库鲁”等。妇女的鞋和靴有许多样式,一般穿的是“买斯”(软底皮靴),外套“开布斯”(套鞋)。富裕人家女子的靴子和鞋袜较讲究,她们所穿的“开布斯”上有各种装饰物,“买斯”上绣有花纹。

随着经济大潮的冲击,哈萨克人的服装式样都已更新,与大多数民族所穿的服装没有多大区别。

饮食

哈萨克族的饮食与游牧生活有密切联系,主要有茶、肉、奶和面食。在哈萨克人的日常饮食里,可以一日无菜,但决不能一日无茶。一日三餐,白天的两餐,主要是饮用砖茶和茯茶煮出来的清茶或奶茶,奶茶的做法是在煎好的浓茶里加点盐,兑点奶和奶皮、酥油,伴之以馕或炒面、炒小麦,这是早餐和午餐。晚上吃一顿带有肉、面的主食,大量饮茶,冬可驱寒,夏可解暑。因为食肉多,喝茶可帮助消化和增加营养。

丰盛的美食

丰盛的美食

哈萨克族的奶制品主要用羊奶、牛奶、马奶、骆驼奶制成。有谚语说:“奶是哈萨克的粮食”。可见奶制品在哈萨克族食品中的分量。奶制品的种类主要有鲜奶子、酸奶子、奶皮子、奶豆腐、奶疙瘩、酥油、奶糕、马奶酒等等。因游牧生活需不断搬迁,哈萨克族面食的制作方法也简单、方便,不受条件限制,传统面食主要有烤饼,油饼、炒小麦、“那仁”(把煮熟的羊肉切成小块覆盖在面条上的一种手抓饮食)、“包尔沙克”(羊油炸面团)等。

生活在城市里的哈萨克族除了上述的部分饮食外,还跟周围的兄弟民族学会了做各种风味的饭菜,饮食结构趋于多元。同时,反过来又影响了农牧区的哈萨克人,丰富了他们的餐桌。维吾尔族的米肠、面肺子,回族的粉汤等都成为哈萨克人的家常便饭。

礼节

哈萨克族摇篮

哈萨克族摇篮

在哈萨克人聚居的地方,老年人不论男女与贫富,都非常受人尊重。晚辈们见到他们,要行礼问候,用“阿克萨哈勒”(老人家)、“阿帕”(大妈)等尊称代替其名。老人说话时,晚辈们决不可以打断插话,更不能在他们面前抽烟喝酒。老人下马时,晚辈要出来迎接,扶其下马,并把马拴好。进房时,要让老人先进,并坐屋子的上方正中位置。吃肉时,要把羊头、羊腿端给老人享用。

撒喜礼仪贯穿哈萨克人的整个一生。婴儿出生要恭喜,男婚女嫁要道贺等等,只要有值得喜庆的大事小事,都会有妇女拿着一把把或一盘盘的喜糖、奶疙瘩、包尔沙克等美味干食,不时地抛洒向欢乐的人群,以示有喜同乐、有福同享,喜事不断。人们会纷纷接住带喜气的糖果,争先抢吃“撒喜吾”。

文学

哈萨克族民歌多表现古代氏族部落的生产生活、风土人情、观念信仰;也有产生于后一时期,适应当时的社会环境的一些民歌。这些民间文学作品的内容与古老的风俗习惯、情趣志向密切相关,成为不可分割的一部分,并在生活习俗中被直接运用。

古代民歌有一部分集中反映了崇拜自然的主题。古代的人们无法理解自然世界的奥秘,以为语言和祈祷能影响自然界。所以他们在日常生活和生产中,致力于用神秘的咒语来摆脱自然灾害,其中之一就是有呼风唤雨之功效的祈祷歌。这类民歌多在为祈求上苍降雨的仪式上咏唱,人们普遍地认为,巫师们把一块做成魔法石的石块丢进水中,再辅以神圣的祈祷歌,那么,乌云就会聚集在一起,带来倾盆大雨。他们怀着诚挚的情感,向苍天、向水神、向云神祈雨。他们认为大地之所以干旱,是因为“黑囊”和“黄盆”空枯了,使土地寸草不生,人畜焦渴难忍。在生活中,如果被虫叮伤了,哈萨克人就用专门的咒语来清毒,他们通过这样的咒语来诅咒毒虫之神。清毒歌有一种叫驱邪歌,在驱邪中,多将邪气向无人烟的秃山或向敌方或向吝啬婆啃吃过的骷髅之上驱赶。在人畜发生瘟疫时,村落里的年轻人会在村边燃起熊熊大火,通宵达旦地唱驱邪歌。驱邪歌表现了灾害之神所施用的种种诡计,同是也表达歌者驱赶灾害之神,祈求安康的愿望。

与原始宗教信仰相关的民歌则是随着时代的变迁而逐渐与萨满教习俗相融合。在哈萨克族人们中间,这类民歌常由萨满来咏唱,后称其为“巫师(萨满)之歌”。随着时间的流逝,这种巫师之歌在内容和形式上逐渐丰富起来了。巫师之歌的内容大多是呼唤灾害之主宰,用神秘的咒语来恐吓它,用火来熏燎它;或者呼唤乌云聚集起来,祈求上苍降雨等等。这种民歌主要反映祈求上苍降福的心理及宗教信仰和图腾崇拜意识,其中还出现了在以往民歌中不多见的崇拜先祖之灵,以及崇拜具有灵性的人的内容。

古代民歌流传极广,运用较多的一种体裁就是祷告。这是根据民族习俗而流传下来的,为表达真诚的情怀而创作的民间歌谣快板。古代哈萨克族人生活中许多习俗少不了祷告。而几乎所有的祷告都有一个共同的内容,就是祈求获得福祉。“阿门,我为你祈祷”,始终把幸福的降临与幸福之神柯德尔紧紧相连。哈萨克人认为“美好的心声就是一半财富”,因此特别珍视诚挚的祷告。在大庭广众面前,如果能得到那些德高望重的长辈或著名巫师们的祈祷祝福是莫大的荣幸。人们甚至认为通过祈祷得来的福祉会代代相传。由于祈祷祝福是具有永久感召力的体裁,所以至今仍在人们中间广为流传。

哈萨克族民歌中最富民族特色的就是对唱。对唱,就是两个阿肯(即对唱者)即兴进行创作比赛。在哈萨克族人们之中,对唱技艺相当普及。在婴儿诞生礼仪和结婚典礼仪上,人们围聚在一起,互相结成对子,开始对唱。甚至在悠闲的放牧之际,在漫漫的搬迁途中,或在探亲访友的路上,或在家中来了贵客时,人们偶然相遇,也会用对唱的方法,通过短短的几句唱词,互相问候,互相戏谑,互相较量,这种现象已蔚然成风。有些时候,对唱的人们并不都是才思敏捷,口齿伶俐,对答如流的阿肯,但一般都能运用对唱的形式去交流。从形式上看,对唱体裁的原始形式是学舌式对唱。唱词的前两句是共同的。即前一个阿肯唱过的前两句歌词,由后一个阿肯再重复一遍,尔后再各自即兴歌唱。

阿肯弹唱是生命力很强的民间文学体裁,直到今天依然有许多脍炙人口的对唱作品在群众中流传。现在伊犁哈萨克自治州所辖各地、县每年都组织阿肯弹唱会。如今阿肯唱词的内容紧跟时代步伐,对唱技艺也有了很大提高。

艺术

编辑哈萨克族的民族乐器主要有冬不拉和胡布兹、斯布孜合等。

冬不拉尤其受哈萨克族群众喜爱,多用桦木等材料做琴身,用羊肠制弦。过去琴身有铲子形和马勺形两种。现在有了将这两种形式揉和在一起的民间新式冬不拉。

哈萨克族的各种乐器都便于携带、易于演奏。歌曲演唱具有广泛的群众性。

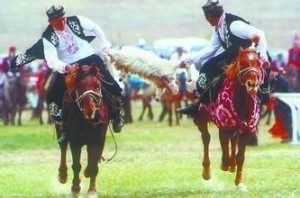

舞蹈

传统的哈萨克族舞蹈,多以模仿飞禽走兽的动作为特征,夸张幽默,惟妙惟肖,生动传神,有极强的表现力和感染力。

传统的舞蹈有《哈拉卓尔哈》(又译“黑走马”)。

习俗

编辑哈萨克族的节日与其他信仰伊斯兰教的民族一样,与宗教信仰密切相关,主要节日除肉孜节和古尔邦节外,还有“那吾肉孜”节。

“肉孜节”和“古尔邦节”虽然源于宗教,但已变成哈萨克族具有浓郁民族特色的节日,为国家法定的民族节日。

“那吾肉孜节”则是哈萨克族信奉伊斯兰教之前的传统节日,相当于春节。哈萨克族很早以来就使用十二生肖的日历。这些生肖纪年的起点是日夜相等的春风(3月22日),叫“ULES”或者“那吾肉孜”(NAW—REZ)。“那吾肉孜”是“新年”的意思。生肖从“那吾肉孜”这一天开始转换,这一天算作新旧更替,叫“春分”(ULES KUNI)。“那吾肉孜”日,家家做“那吾肉孜”粥。哈萨克人成群结队,走村窜户,挨家喝粥,吟“那吾肉孜”诗,拥抱贺岁,祝愿新年牲畜旺盛,庄稼丰收。专为那吾肉孜节准备的份肉煮好后,需端到受人尊敬的长者面前,老人致祝词,祝牲畜兴旺,乳汁丰盈。

婚恋

哈萨克族婚礼

哈萨克族婚礼

彩礼的数量依双方家庭的地位财产而定。除了彩礼外,男方还要给女方的父母送哺乳礼、喜庆礼、给亲戚送衣料(克依特),女方家根据彩礼的数量置办嫁妆。为女儿置新房,装骆驼,备马,戴花帽。给男方父母、亲戚送衣料,依彩礼的数量备服装、嫁妆五、七、九份。有些财力不及的人家之间流行相互不收彩礼的换亲或叫对亲(HARSE HUDALEH),即把女儿嫁给对方的儿子,娶对方的女儿作儿媳妇。有时穷人出不起彩礼,就由亲友和族人相助。

哈萨克族婚俗中特别强调终身婚姻,因此过去哈萨克族离婚的以前几乎没有,现在也很少见。

丧葬

哈萨克人丧葬

哈萨克人丧葬

哈萨克族丧葬传统中搀杂了早期萨满教遗迹。以前哈萨克族在放尸体的房屋门槛上用花线拴七匹或九匹马,或者其它牲畜,做完仪式后,牵到墓地宰杀。宰杀死者生前的乘马,将马头放在坟墓上。同时在坟头还放上弓、矛、鞍、器皿、食物、饮料。认为人死以后还要生活。按伊斯兰教的教规只将白布和殓衣下葬,所以哈萨克人不再宰花线拴的牲畜,而是给毛拉和无依无靠的人散乜帖。

-

北条麻妃

北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。

2024-08-18 -

橘ひなた

橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。

2023-01-10 -

武藤兰

武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。

2023-01-07 -

成濑心美

成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。

2023-01-07 -

波多野结衣

波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。

2023-01-07