-

清朝 编辑

清朝(1636年-1912年),是中国历史上最后一个封建王朝,共传十二帝。从1636年皇太极改国号为”清“起,到1912年溥仪退位止,统治276年。

1616年,努尔哈赤建立后金。1644年,清兵入关,先后平定大顺、大西、南明等政权。康雍乾三朝走向鼎盛,史称“康乾盛世”。清朝开疆拓土,先后平定三藩之乱、统一台湾、平定准噶尔、统一新疆,鼎盛时期领土达1300多万平方公里。鸦片战争后多遭列强入侵,进行了洋务运动和戊戌变法等近代化的探索和改革。1912年,北洋大臣袁世凯诱使清帝溥仪逊位,颁布了清帝退位诏书,清朝从此结束。

清朝统治者为满族爱新觉罗氏,历代皇帝依次为:努尔哈赤(清太祖)、皇太极(清太宗)、福临(清世祖顺治)、玄烨(清圣祖康熙)、胤禛(清世宗雍正)、弘历(清高宗乾隆)、颙琰(清仁宗嘉庆)、旻宁(清宣宗道光)、奕詝(清文宗咸丰)、载淳(清穆宗同治)、载湉(清德宗光绪)、溥仪(清逊帝宣统)。

清朝历史衍生出多部脍炙人口的清宫戏和小说,影视剧如《康熙王朝》《孝庄秘史》《铁齿铜牙纪晓岚》《甄嬛传》《末代皇帝》等。

目录

- 1 基本信息

2 国号介绍

3 发展历程

4 疆域划分

5 人口民族

6 政治制度

7 军事力量

8 经济建设

9 科技发展

10 文化习俗

11 帝王世系

基本信息

编辑中文名:清朝

国土面积:1316万平方公里(1820年)

首都:北京

主要城市:盛京、江宁、苏州、杭州、广州

货币:银子、银元、铜板、铜钱

时间:公元1636年 ~ 公元1912年

都城:北京

开创者:爱新觉罗·皇太极

监察机构:都察院

外文名:Qing Dynasty

人口数量:4.36亿(1851年

主要民族:汉族、满族、蒙古族、回族

国歌:《巩金瓯》

别称:清、大清、清国

帝王:皇太极、玄烨、胤禛、弘历等

语言:满语、汉语、蒙语、藏语

行政机构:军机处、六部

国号介绍

编辑1616年(明万历四十四年),努尔哈赤建国称汗,国号大金,史称后金。1636年(明崇祯九年,清崇德元年),皇太极称帝,改国号为大清,史称清朝;亦称为大清国、清国。近代以后在与西方交往中,还短暂的以中华大清国来签订不平等条约,此后大清国和中国两词混用,逐步使中国这一称呼替代了大清国。辛亥革命后以及民国期间对其称呼多为前清。

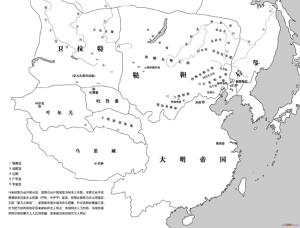

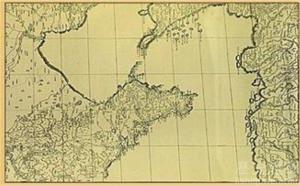

清朝疆域图

清朝疆域图

发展历程

编辑 努尔哈赤

努尔哈赤

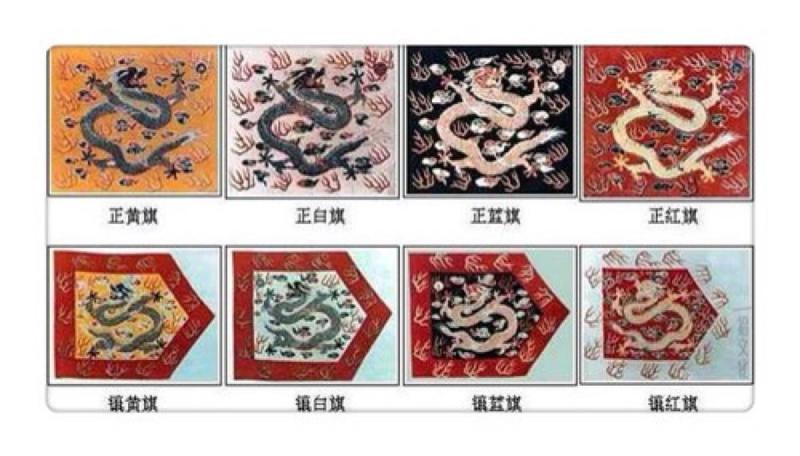

1583年,努尔哈赤袭封为建州左卫指挥使,以祖、父遗甲十三副,相继兼并海西女真部,征服东海女真部,统一女真各部。还筑城池、设大臣、定法律、理诉讼、建立八旗制度。八旗制度按军事组织形式,把女真人编制起来,在贵族控制下进行战争和生产活动,是一种兵民合一的社会组织。八旗制度促进了女真社会的发展,巩固了努尔哈赤的统治地位。

1616年,努尔哈赤在赫图阿拉建国称汗,国号金,史称后金,建元天命,起兵抗击明朝。1618年,努尔哈赤发布“七大恨”,誓师伐明。1619年,明朝在萨尔浒之战惨败,几年间丧失辽东七十余城。

1621年,努尔哈赤攻占辽阳、沈阳。1625春,努尔哈赤迁都沈阳。当年农历三月三日在拜祭祖陵后,便率亲族百官自东京(辽阳)起程,夜宿虎皮驿,翌日抵沈阳。从此沈阳成为后金的统治中心。不过,努尔哈赤在1626年的宁远战役中被明军的大炮打成重伤,不久逝世。第八子皇太极继位,继续对明朝展开攻势,并联合蒙古各部,势力不断扩大。

统一全国

1635年,皇太极废除旧有族名“诸申”(女真),定族名为“满洲”。1636年,降服漠南蒙古。同年皇太极称帝且改国号“金”为“大清”,正式建立清朝,改年号为崇德。1637年,降服李氏朝鲜。

多尔衮

多尔衮

1644年,李自成率领的大顺军攻陷北京,崇祯帝在景山自杀殉国。驻守山海关的明将吴三桂降清。多尔衮指挥八旗兵,以吴三桂为前导,兼程入关,击败大顺军,进占北京。同年顺治帝迁都北京,祭告天地祖宗,表示他是全中国的君主。

接着,清军南下剿灭农民军,北方的汉奸、官僚纷纷勾结清军,镇压农民军。与此同时,南方的明朝遗臣相继拥立皇族建立政权,史称南明。此外还有李自成的大顺政权、张献忠的大西政权。

清军进军江南的过程中,烧杀抢掠,激起江南人民的强烈反抗,特别是剃发令强制执行,各地燃起抗清的熊熊烈火。此后清军各地“剃发易服”,清军采取多次屠杀来镇压,造成人口骤减,发生西南地区民生萧条、万里无人的景象,史称甲申国难。1659年,清军占领西南地区。并迁移湖广人口填川,以补充劳动力的不足,视为历史上的第二次“湖广填四川”。清廷制定的圈地和投充政策使人民放弃土地,增加更多流民。为此又制定严禁奴仆逃亡的逃人法,激化京畿地区的民族矛盾。后来清廷下令停止这些政策,并实行奖励垦荒、减免捐税的政策。并且正式开科取士,追尊崇祯帝与明朝忠臣。

李自成死后,大顺军余部与南明湖广总督何腾蛟、湖北巡抚堵胤锡联明抗清。1647年大败清军于全州,次年几乎收复湖南全境。江西金声桓和在广州李成栋先后反正,出现了第一次抗清斗争的高潮。但永历政权不能团结对敌,给了清军以喘息之机。1649—1650年,何腾蛟、瞿式耜先后牺牲。1652年,李定国率军8万东出广西,下桂林。又攻入湖南、广东,“两蹶名王,天下震动”。刘文秀亦出击四川,克复川南。东南沿海的张煌言等的抗清军队也发动攻势,抗清斗争再次出现高潮。这时孙可望同李定国之间矛盾爆发,破坏了大好形势。孙可望投清后,云贵虚实尽为清军所知。由于华南反清势力较大,清帝册封吴三桂、耿仲明与尚可喜为王以镇守云南、贵州、广东与福建等地,史称三藩。1658年,吴三桂率清军攻入云南,1662年永历帝被杀,南明灭亡。

1661年,延平王郑成功收复了当时为荷兰殖民地的台湾。永历帝被害后,郑成功之子郑经继续使用南明永历年号,礼待南明宁靖王朱术桂,但未再拥立明朝宗室称帝和监国。

1683年,清朝攻克台湾,明郑结束,1684年设立台湾府。清军入关后历经20多年的战争,基本占领中国大陆。

步入盛世

- 康熙时期

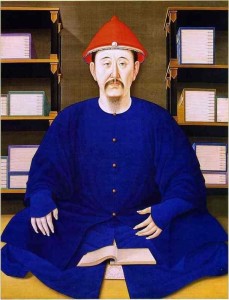

康熙帝读书像

康熙帝读书像

1685年和1686年,他命令清军两次进攻盘踞雅克萨的俄军,遏制了沙俄侵略的野心;1689年,他派代表与沙俄代表签订了《尼布楚条约》,划定了中俄东部边界线;平定了回疆、准噶尔等贵族的叛乱。

康熙中期以后,因战乱而遭到严重破坏的手工业逐步得到恢复和发展。至乾隆年间,江宁、苏州、杭州、佛山、广州等地的丝织业都很发达。江南的棉织业、景德镇的瓷器都达到了历史高峰。至18世纪中叶,清朝人口也大大增加。

- 雍正时期

1723年雍正帝登基,对朝政采取了一些列改革。

| 雍正帝在位期间的改革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 对外方面,雍正初年青海亲王罗卜藏丹津意图复兴和硕特汗国而乱,隔年年羹尧与岳钟琪等人平定。为此雍正帝占领部分西康地区,又在西宁与拉萨分置办事大臣与驻藏大臣以管理青藏地区。听从鄂尔泰建议推行改土归流,废除具自治性质的土司,以地方官管理少数民族。将喀尔喀蒙古并入清朝;于1727年与沙俄签订恰克图条约,确立塞北疆界。1729年听从张廷玉建议,以傅尔丹与岳钟琪兵分二路于科布多对抗准噶尔汗噶尔丹策零,最后于和通泊之战战败。1732年噶尔丹策零东征喀尔喀蒙古,兵至杭爱山,被喀尔喀亲王策棱击败。1734年清准和谈,以阿尔泰山为界,西北大致和平。 另外,雍正帝对一些制度方面做了些改革。雍正起了“康雍乾”三代承上启下的作用。然而他所派遣的特务遍即天下以监控地方事务,还屡兴文字狱打压异己。 全盛转衰1735年弘历继位,即乾隆帝。乾隆帝执政期间,文治武功方面都有建树,为巩固中国统一的多民族国家,发展清朝鼎盛局面作出了重要贡献,但也是在他统治期间世界发生了翻天覆地的变化,中国也逐步落后世界的浪潮。

1771年,西迁伏尔加河下游的漠西蒙古土尔扈特部,在领袖渥巴锡的率领下,为摆脱沙俄的统治,踏上了回归清朝的征途。他们粉碎了沙俄军队的围追堵截,历经艰险,万里跋涉,终于回到清朝。土尔扈特部回归,为巩固统一的多民族国家做出了贡献。 从1772年清朝开始编纂《四库全书》,经十年编成,系统的修改了中国历史文化遗产,也使得很多珍贵材料丧失。然而乾隆帝为维护统治却严厉控制思想,编书期间藉机割裂焚毁大量不符其思想的书籍。此外大兴文字狱使如戴名世等人被株连杀害或者流放。这些都让文人思想受到严厉阻碍,迟滞文化的发展。 清朝于1792年打退了廓尔喀对西藏的进犯。1793年,清朝中央政府制定和颁行了《钦定藏内善后章程二十九条》,对西藏地方的人事、行政、财政、军事、对外关系等各方面做了明确规定,并以法律形式予以确定。主要内容包括清政府掌握确定西藏各大活佛包括达赖喇嘛、班禅额尔德尼去世后认定转世灵童和批准继位的大权,一切西藏涉外事宜均由驻藏大臣全权处理等。该章程是中国对西藏行使主权的重要历史文献证明。 西方传教士将中国文化介绍给欧洲人,引发18世纪中国风的热潮。欧洲人追崇中国文化、思想与艺术,到18世纪末,清朝鼎盛进入尾声,欧洲人出现负面评价。与乾隆帝不欢而散的英国特使马戛尔尼认为清朝已经衰落。

开启近代由于吏治的腐败,导致海关走私严重,鸦片猖獗,1839年,道光帝为解决鸦片的弊端,派林则徐到贸易中心广州宣布禁烟。英国为了打开清朝市场,在1840年,发动了鸦片战争,清朝战败,被迫求和。1842年,被迫同英国侵略者签订了不平等条约——《南京条约》,开启了中国近代史。

洪秀全改造基督教教义,1851年于广西金田起义,联和天地会、三合会北伐。两年后攻陷并定都江宁,并且发动两次西征;1853年5月8日,林凤祥、李开芳等奉命率师两万余人北伐。北伐军虽然一度进至天津附近,因孤军深入,被清军围困。后来曾国藩、左宗棠与李鸿章纷纷组织湘军与淮军抵抗太平天国。太平天国发生天京事变后国力衰退,部分势力转入捻军。太平天国最后于1864年被湘军、淮军以及外国人组成的常胜军、常捷军围攻之下而亡。 1856年,英国借口“亚罗号事件”、法国借口“马神甫事件”共同发动第二次鸦片战争。到1860年,英法联军相继强迫清政府签订《天津条约》和《北京条约》。俄罗斯趁火打劫,从19世纪50年代到80年代,侵吞中国北方一百五十多万平方公里领土。根据一系列不平等条约,中国丧失大量领土、主权和财富,半殖民地半封建社会程度大大加深。 改良中兴

当时总理各国事务衙门与随后的北洋通商大臣负责对外关系与自强运动的策划与推行,先后引入国外科学技术,建立现代银行体系、现代邮政体系、铺设铁路、架设电报网。建立翻译机构同文馆、新式教育(新学),培训技术人才并派遣留学生到欧美日等先进工业国家,培育出唐绍仪与詹天佑等人才。开设矿业、建立轮船招商局、江南制造总局与汉阳兵工厂等等制造工厂与兵工厂,同时也建立新式陆军与北洋舰队等海军。洋务运动使得中国社会出现较安定的局面。其间太平天国于1864年灭亡。1865年僧格林沁的满蒙骑兵(八旗兵)中捻军埋伏后全歼,赖洋务派左宗棠与李鸿章分别灭西、东捻,捻乱到1868年为止。 洋务运动使得清朝的国力有了一定程度的恢复和增强,到慈禧太后与恭亲王联合执政的同治年间,清朝一度出现了较安定的局面,史称“同治中兴”。其间清朝在西方人的帮助下成功消灭内地的民变并收复新疆,在国际上的地位和形象因此有相当大的改善。至19世纪80年代,清朝军队的装备和洋务运动之前相比已有了明显的提高;对外方面,1884年,清朝和法国为越南(安南)主权爆发中法战争。清朝失去藩属国越南,越南成为法国殖民地,台湾也宣布建省。战后,清朝设立了海军衙门。1885年英国入侵缅甸,清朝驻英公使曾纪泽向英国抗议无效,隔年被迫签订《中英缅甸条约》,承认缅甸为英国所有。日本在明治维新后国力大增,1872年日本强迫清朝藩国琉球改属日本,清朝拒不承认,中日交恶。1894年中日甲午战争爆发,最后以清军落败而告终。 清末时期清政府于1895年与日本签定《马关条约》,割让台湾和澎湖,失去藩属国朝鲜。洋务派李鸿章建立的北洋舰队全面瓦解,也宣告自强运动最终失败。随后,由光绪帝与梁启超和康有为领导发动的政治改革运动,戊戌变法又因为慈禧太后和保守派的反对,而软禁了光绪帝,变法因此失败,因为只有103天,因此又称为“百日维新”。1896年清廷为联俄制日,签订《中俄密约》,列强鉴于清朝已无力自卫,掀起瓜分中国的狂潮。清朝长期受列强欺辱,在冀鲁地区爆发以“扶清灭洋”为口号的义和团运动。慈禧太后欲借此排外,暗中默许义和团,向十一国宣战。为保华中华南,东南各行省总督巡抚,不服从清廷对外宣战的敕命,发起东南自保,义和团事件引发西方列强的报复。

同年5月四川等地爆发保路运动,清廷急派新军入川镇压。10月,革命派于湖北发起武昌起义,南方各省随后纷纷宣布独立。清廷任命北洋新军统帅袁世凯为内阁总理大臣,成立内阁并统领清军。袁世凯一方面于阳夏战争压迫革命军,另一方面却暗中与革命党人谈判,形成南北议和。1912年1月1日,中华民国于南京宣布立国,孙中山在南京就任临时大总统。2月12日,袁世凯迫使宣统帝溥仪颁布退位诏书,将权力交给袁世凯政府,清朝灭亡。 根据《清室优待条件》,清室成员得以继续住在紫禁城中,宫廷内尊号、待遇、年号保持不变,保留太监、侍卫、宫女,保留内务府、宗人府、慎刑司等机构,依然称孤道寡,封官赐谥,保持帝王气派,与民国政府分庭抗礼,俨然国中之国,史称“逊清小朝廷”。 1917年张勋组织辫子军,于北京拥护宣统帝溥仪,复辟清朝(史称张勋复辟),但只持续12天而终。1924年11月5日,溥仪被冯玉祥驱逐出紫禁城,皇帝尊号被正式废除,依旧被部分清朝遗老旧臣尊为皇帝,在北平什刹海、天津张园、静园等居住地内依然继续维持着的一个微型小朝廷,史称“后逊清小朝廷”。 日本于九一八事变占领中国东北,1932年扶持溥仪建立伪满洲国,其最终随着1945年苏联的八月风暴行动而亡。 疆域划分编辑

行政区划

军事力量编辑清前期清军主要分为八旗和绿营二种。八旗制是努尔哈赤在女真牛录制的基础上创立的一种兵民合一的制度。八旗又分为满洲八旗、蒙古八旗、汉军八旗。旗设都统(固山额真),由中央八朴诩统衙门掌握,地方督抚无权征调。政治权力集中于王公贵族,重大决策由贵族共同讨论决定,是为满洲议政王大臣会议。后皇太极于天聪五年(1631年)仿明朝制度设立六部,试图逐渐削弱满洲贵族权力。皇帝试图实行中央集权的努力主要集中于清朝前期。 顺治七年(1650年),顺治帝对八旗制度进行改革,由自己亲自掌握正黄、镶黄、正白三旗,形成了“上三旗”和“下五旗”,改变了以前八旗由不同王公掌握的局面,同时加强上三旗的实力,满洲议政王大臣会议的权力有所削弱。 经济上由于把关外落后的奴隶制带入中原,大力推行圈地、投充、逃人等恶政,强抓人作奴隶,以供八旗子弟白白吃饷,他们常年寄生虫般的生活造成了清朝武力的退步,也使清朝越来越依靠汉军。 绿营和团练 绿营兵,主要是清军入关后收编的明朝降军和各省改编的队伍,用绿色军旗,故称绿旗兵或绿营兵。兵种有马兵、步兵和水师。在各省者,由总督、巡抚、提督、总兵等所统辖。 清中叶以后,又有汉族地主自募自练的团练乡勇。后因太平天国运动兴起,由于八旗长期由政府供养,游手好闲,不习武事,逐渐丧失了战斗力,在镇压太平军时屡败,于是各地地主团练武装迅速发展,曾国藩的湘军便应运而生。还有李鸿章组织的淮军,左宗棠的楚军等,这些地主团练武装后改编为练军与防军。光绪中叶后,因甲午战争惨败,防、练军均又改为次要的巡防队,由袁世凯编练新军,作为主要国防力量。 清末新军 清末新政时,袁世凯在华北组建新建陆军(即北洋军),张之洞在南方组建自强军。到清灭亡前夕,其陆军可以号称100万,但大概只有60万战斗人员,其中只有17.5万人是现代化的正规军。并非所有新军均效忠清廷,部分暗中支持革命军。 海军 1651年顺治帝令沿江沿海各省循明制,各设水师,此为清朝水师之始。内河防务以长江为主体,沿岸各设水师。洋务运动时期清朝才有新建海军的动作。为建立船舰自制能力,1866年清廷在福州马尾成立总理船政事务衙门,以沈葆祯为船政大臣。同年,李鸿章要求其江南制造局建造炮舰。1868年8月,第一艘中国制造的蒸汽军舰,“恬吉”号下水。随后的中法战争与甲午战争分别摧毁南洋舰队与北洋舰队,这也标志自强运动的失败。 对外战争

经济建设编辑

手工业手工业方面改工匠的徭役制为代税役制。产业以纺织和瓷器业为重,棉织业超越丝织业,瓷器以珐琅画在瓷胎上,江西景德镇为瓷器中心。 商业清朝商业发达,分成十大商帮。其中晋商、徽商支配中国的金融业,闽商、潮商掌握海外贸易。清朝曾实施海禁政策,直到占领台湾后,沿海贸易才稍为活络,货币方面采银铜双本位制。康熙晚期为防止民变,推行禁矿政策,在一定程度上阻碍工商业的发展。 科技发展编辑清朝科技虽有成就,但是从清初渐渐落伍。也没有让科技知识对中国经济社会发展起什么作用,大多是坐而论道、禁中清谈。 医学乾隆时官修的《医宗金鉴》九十卷,征集了不少新的秘籍及经验良方,并对《金匮要略》、《伤寒论》等书作了许多考订,是一部介绍中医临床经验的重要著作。清代名医王清任在医学上有突出的成就,著有《医林改错》一书。他强调解剖学知识对医病的重要性,并对古籍中有关脏腑的记载提出了疑问。他通过对尸体内脏的解剖研究,绘制成《亲见改正脏腑图》二十五种,改正了前人的一些错误,为祖国解剖学的发展做出了有益的贡献。 地理

农学清代的农书约有一百多部,尤以康熙、雍正两朝为繁盛。有《钦定授时通考》《广群芳谱》《补农书》等著作。其中大型综合性农书《钦定授时通考》,是乾隆二年(1737),由乾隆帝弘历召集一班文人编纂的。全书规模比《农政全书》稍小。因是皇帝敕撰的官书,各省大都有复刻,流传很广。 铁路清朝末年的交通事业有所发展。詹天佑是个中国第一位杰出的铁路工程师,他主持修建的京张铁路工程之艰巨是当时世界铁路史上罕见的。詹天佑克服了一道道难关,创造性地设计出“人”字形轨道,减缓了坡度,降低了造价,比原计划提前两年完工。京张铁路是中国人利用自己的技术力量修成的。 文化习俗编辑清朝在编撰古籍时大肆销毁古籍,明末可以和百家争鸣相比的晚明思潮在清代终结。知识分子不敢发表独立见解而是钻进故纸堆去考究古书,这就是所谓的乾嘉学派。 文化成就小说 清朝小说以曹雪芹等着《红楼梦》被认为代表。《聊斋志异》、《儒林外史》和晚清谴责小说均有很大影响。 诗歌 清朝诗歌在中国历史上影响不大。早期,纳兰性德的《饮水词》为后人称颂。乾隆帝酷爱作诗,但很少有佳作。被成为“诗界革命”的诗歌改良运动产生于戊戌变法前后,其代表有黄遵宪的诗,其余如谭嗣同、唐才常、康有为、黄遵宪、蒋智由、丘逢甲、夏曾佑均有作品。 京剧

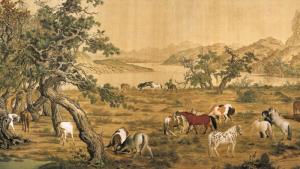

绘画 清代的画坛由文人画占主导地位,山水画科和水墨写意画法盛行,更多画家追求笔墨情趣,在艺术形式上翻新出奇,并涌现出诸多不同风格的流派。清初朱耷、石涛的山水花鸟画,中期的“扬州八怪”,清末任伯年,吴昌硕的仕女花鸟画及杨柳青、桃花坞和民间年画均对后人有很大影响。 建筑

圆明园最初是康熙帝赐给皇四子胤禛的。雍正即位后,拓展原赐园,乾隆在位期间对圆明园进行局部增建、改建之外,除在紧东邻新建了长春园,在东南邻并入了万春园。圆明三园的格局基本形成。嘉庆对绮春园进行修缮和拓建,使之成为主要园居场所之一。道光时,国事日衰,财力不足,仍不放弃圆明三园的改建和装饰。1860年英法联军洗劫圆明园,文物被劫掠,同治时欲修复圆明园,后因财政困难,被迫停止,改建其他建筑。八国联军之后,又遭到官僚、军阀巧取豪夺的毁灭打击,终变成一片废墟。 文化礼节节庆 清代的岁时节日风俗很多,它反映了清人社会生活的重要方面。首先是元旦的风俗。农历正月初一是元旦,又称元日、新年。新年元旦的庆祝活动一般要持续数日,清人的记载多为“交贺三日”、“三五日乃止”、“自元日至上元无虚日”之类的语言。大致来说,初一至初五是新年元旦的高潮。元旦风俗丰富多采,是大型的综合性节日。上元节往往要持续数天,在北方,大部分地区从十四日到十六日,欢庆三天,南方的时间要长些,一般是四五天,甚至更长的时间。当然也有些贫瘠地区,只是一两天。清明与端午清代的清明节是一个较大的节日,全国普遍举行。 此外,清代还有填仓、龙头、春社、文昌会、花朝、三月“上巳”、浴佛、天贶、重阳等重要岁时节日。 宗族 宗族法规维护社会秩序,受到朝廷欢迎。宗族为更好地行使权力,管好族人,往往请求政府予以支持,而朝廷则批准祠规,承认祠堂族长的审判权、族法的合法性和有效性。不过清朝并不是予以宗族法规全部支持,在祠堂族长依据家法处死族人问题上,清朝的政策发生过变化。清代的宗族,多修有族谱,族谱又称家谱、家乘、宗谱等。雍正朝以后,清朝在聚族而居的福建、广东、江西等省曾大规模地推行族正制。 学校 清代的学校与科举,大体上沿用了明代的制度,内容上有所损益,措施上更为周密。清代由政府管辖的学校,共有两级,即中央官学和地方官学。中央官学主要指京师的国子监,包括附属于国子监的算学、八旗官学。另外,还有中央政府为皇室贵族设立的宗学、觉罗学等。地方官学主要指府、州、县学,这些学校只有规模大小的区分,而无程度等级的差异。除此而外,社会上还有书院、社学、私塾等,这些虽不包括在正规的学校制度内,但在培养人才、传播文化方面,也起了十分重要的作用。 服饰 清代时期,服饰皆以满族的旗装为主,旗装外轮廓成长方形,衣外加衣,增加坎肩或马褂,其造型完整严谨,形象庄严肃穆。 帝王世系编辑

词条标签:

推荐词条

轻触这里 关闭目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

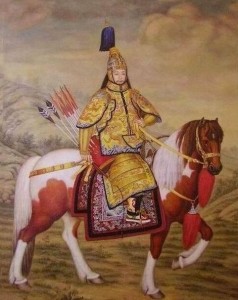

乾隆帝

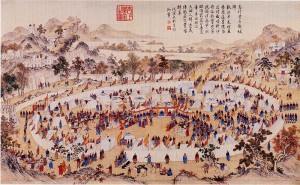

乾隆帝 乌什酋长献城降图

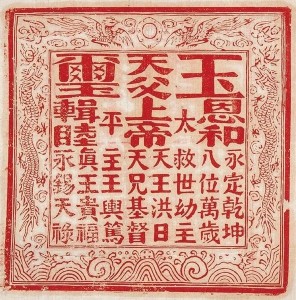

乌什酋长献城降图 太平天国玉玺

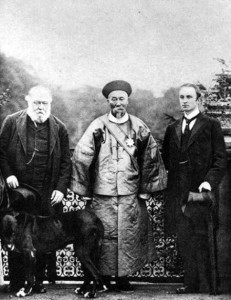

太平天国玉玺 李鸿章与英国首相、外交副大臣寇松合影

李鸿章与英国首相、外交副大臣寇松合影 慈禧太后

慈禧太后 革命先驱——孙中山

革命先驱——孙中山 清朝疆域变化图

清朝疆域变化图

五世达赖见顺治帝

五世达赖见顺治帝 外国人眼中的剃头风景

外国人眼中的剃头风景 晚清重要官员

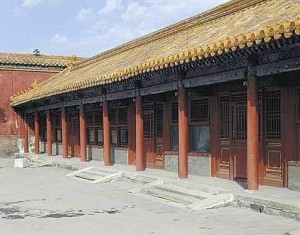

晚清重要官员 军机处

军机处 清朝前期重要官员

清朝前期重要官员

清代中前期国内及国际贸易通道

清代中前期国内及国际贸易通道 清朝皇舆全览图(部分)

清朝皇舆全览图(部分) 同光十三绝

同光十三绝

圆明园大水法复原图

圆明园大水法复原图