-

飘色 编辑

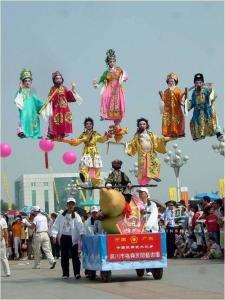

飘色是一种融戏剧、魔术、杂技、音乐、舞蹈于一体古老的传统民俗艺术。起源于明末清初的广东。目前,依然是中国南方地区的重要艺术形式。飘色艺术起源于是广东省湛江市吴川市黄坡镇沙岗(黄坡圩),其形式及原理是由若干人推着一座色板,色板上装饰着固定姿势的人物,人物只靠一根看不见的色梗支撑着,在高可逾人的空中手舞足蹈,飘然欲飞故而叫飘色。属于社火表演艺术形式之一。

在不同地区有飘色、抬阁、彩擎、高抬、彩架、扎故事等各种名称。表演者站在被称为"色柜"的小舞台上,以巡游的形式表现民间传说或神话故事的片段,其神奇之处就在于,演员们通过经过精心伪装的钢枝凌空而立,看不见的色梗支撑,利用巧妙的力学原理,营造出"飘"的效果。

目录

- 1 基本信息

2 历史

3 亮点

4 观赏特点

5 起源

6 安阳抬阁

7 表演要求

8 各地飘色

基本信息

编辑中文名:飘色

起源时间:明末清初

属性:流动舞台上的戏剧造型艺术

全名:飘色巡游艺术

起源地:广东省

历史

编辑飘是指脱离地面,尽展凌空之美。色(原意是饰)是精心巧妙的伪装.所谓飘色,即是由若干人推着一座装饰华丽的“色板”,色板上安排好固定姿势的人物形象。

据说广东飘色最早起源于明末清初珠海斗门乾务镇,先后经历了“转色”、“板色”两个阶段。转色就是在手推车中间安一个木铁轴,上面再放一块中间可以转动的有孔的板子,一两个扮成各种造型的人物(这些人物叫作“妖色”)就站在这块板子上。板色则让人物固定坐在“色台”上,服饰更为华丽,人物也增加到四个。

亮点

编辑 沙湾飘色

沙湾飘色

飘色的核心是色梗的制作,色梗是支撑“色仔”、“色女”的支架,一般用钢枝制成,巧妙利用力学原理,做到“色台”重心力的平衡,以免翻台.并巧妙地安排好“色仔”、“色女”的艺术结构造形分布.

观赏特点

编辑 员岗飘色

员岗飘色

起源

编辑 吴川飘色

吴川飘色

后来,村民们在喜庆自娱时,仍沿用了这种歌舞形式。因为是抬着歌舞,故名“抬歌”。经过不断的传承演变,后来,艺人们将高桌装饰成亭台楼阁的样式,给人以空中楼阁、云里雾里的感觉,故更名为“抬阁”。又因在高台上演出,也称“台阁”。随着科学技术的发展,抬阁艺人们的制“阁”手法不断创新,“阁”也逐渐向高、峭、奇、险、美的方向发展。抬阁艺术已发展成为集戏剧与杂技为一体,集木艺、铁艺、画艺、扎艺、布艺等于一身的成熟的高台表演艺术形式。

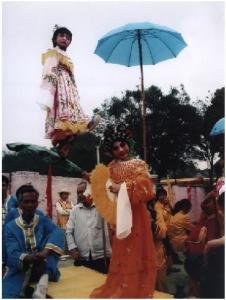

安阳抬阁

编辑上阁表演者多为儿童。

广东省茂名市信宜镇隆明珠飘色团板色

广东省茂名市信宜镇隆明珠飘色团板色

“抬阁”是集历史故事、神话传奇于一体,融绘画、戏曲、彩扎、纸塑、杂技等艺术为一身的民间大型造型舞蹈,是中原地区民间春节社火活动的重要组成部分,绵延传承至今的中原“抬阁”被誉为“华夏一奇”,在中华民俗和中国民间艺术领域影响甚广。

“抬阁”顾名思义,就是人们抬着一个用竹木或铁质材料扎制成的类似“阁”的架子进行表演。“阁”分平阁、高阁,平阁只设一层架子,表演者或站或坐其上表演;高阁也被称为“铁枝”,制作表演较为复杂,即在主架上再分上、中、下三架,每架的分枝上分别安排不同的表演者。

表演要求

编辑高阁主枝高3~8米,主枝和架子不仅要坚固还要轻盈、巧妙,能承重又能满足不同造型要求。同时高阁表演要利用道具和表演者的衣服饰品等遮掩架子,使观看者看不到架身,如同表演者真的站在空中一样。

抬阁表演时,为保证表演者的安全,架子上多见一些长长的飘带,一为好看,二来可以通过这些飘带维持平衡。而在“阁”旁,还可见伴随修行者手持长叉,这些长叉除为表演者传递道具外,也用于维持架子平衡。

上阁表演者多为儿童,儿童体轻,可减轻抬阁者负担,而且上阁表演的孩子更易受人宠爱,“女孩上过装,婆家不用相,男孩上过装,媳妇随便相”等俗语也说明这一点。

阁上表演者为3~5名儿童,上阁儿童略施粉黛,面色粉红,在架子上做出多种动作,并结合所扮演的角色和人物特点做出多种表情,活灵活现。

“抬阁”演出时,阁前有锣鼓或秧歌队,锣鼓声声中欢快的秧歌扭起来,簇拥着大大小小高高低低的“抬阁”前行,十里八乡的乡亲纷纷前来观看,场面蔚为壮观。

在2006年10月举办的第八届中国民间文艺山花奖·中国首届民间飘色(抬阁)艺术展演上,安阳县抬阁表演队荣获中国民间文艺最高奖山花奖,而安阳已成为“中国抬阁文化之乡”。

各地飘色

编辑飘色,广东民间一种流动舞台上的戏剧造型艺术。通常由两三个小孩在板上扮演神话故事或历史传奇中的人物及场面,由四个人抬着缓慢行进,同时还有八音锣鼓队奏乐伴随,供人观赏。《廿载繁华梦》第二回:“先定下 佛山五福、吉祥两家的头号仪仗,文马二十顶,飘色十馀座,鼓乐马务大小十馀副。”

飘色是广东白话的称谓,意指在元宵节以装扮艳丽的彩旗队、彩车队、傩戏造型队和唢呐、歌舞、舞狮队、舞龙队等不同民间艺术形式组成的游街活动的统称。飘色活动在吴川据可考的时间至少也有800多年的历史了,他的影响不仅在粤西,就在整个东南亚都名声在外。

中山飘色

中山飘色这一民间艺术源远流长。作为中山北部的重镇黄圃,其民间艺术的代表作----飘色,源于何时,曾有多种说法。从飘色的属性来讲,由于元明时期大量南(海)番(顺)德等地氏族徒迁至黄圃,而其时的大黄圃包括了现番禺的很多地方,其中沙湾亦属大黄圃,因此有“黄圃飘色源于沙湾飘色”之说。就现有史料记载,黄圃飘色巡游在清晚期颇为活跃,到光绪及民间期间是鼎盛时期。尤其是三社坊、古鼓坊、灵会坊三坊的民间艺人在清光绪年间发起,每隔三年举办一次盛大的飘色巡游,俗称“三坊飘色”。时间定在农历三月三日,一连三天。由于农历三月为雨水季节,因而又有“黄圃飘色,雨水滴滴”之说 。

任何民间艺术的发展沿袭,都与社会发展有密切联系,黄圃飘色,因历史的原因,随着破“四旧”等影响,于1961年开始逐渐沉埋。“国逢盛世万事兴”,1994年开始,黄圃的经济发展了,黄圃飘色这一传统的民间艺术奇苑喜获新生并发出绚丽的异彩。黄圃镇政府大力支持民间艺术的发展牵头向社会各界捐资,建起了中山市首间古色古香的飘色馆。之后,每年的重大节日及传统节日期间,黄圃飘色都以其新的面貌出现在中山的大地上。飘色的板数也越来越多,内容也越变越新。并于1997年3月成立了“黄圃民间飘色艺术协会”。

黄圃飘色

黄圃飘色

黄圃飘色,主要由色柜、色心、色脚、色梗、色扛等组成。传统的飘色多用二岁到十二三岁的小孩作“色心”,以扮成如“三国演义”、“水浒传”、“八大仙”等的民间故事、历史典故中的人物,或佛、道神像等。这“色心”比较讲究,一般只选用体重较轻的小童扮演,以达到“飘”的作用。因此黄圃飘色形成了色彩艳丽、色心妖俏、讲究力学、色梗幼细、造型大方、装置奇妙、内容含蓄、玲珑飘逸的地方特色。由于黄圃飘色的出色表现,1998年在广东省民间艺术之乡创建活动中,黄圃镇被广东省文化厅命名为飘色艺术之乡。

2005年,中国文联和中国民间文艺家协会授予黄圃镇为“中国(黄圃)飘色之乡”。

信宜飘色

“冼太夫人”造型

“冼太夫人”造型

飘色是中国一项古老的民间艺术。所谓飘色,是由三至四人推着一张长约二米、宽约一米,高约零点八米的色台,色台上凌空飘起造型各异的人物或动物,仅靠一根看不见的色梗支撑,犹如腾云驾雾般展现在人们面前,这样巧夺天工的画面令人称奇叹服。信宜镇隆独有的十八人大型高难度飘色,以其飘体庞大、气势磅礴和栩栩如生让人叹为观止,被中国民俗专家赞誉为中国民间民俗艺术一绝。

信宜镇隆飘色缘于何时已无从考究,但当地艺人有这样一种说法:太平天国起义失败后,在粤西一带,当时由于禁演粤剧,粤剧艺人就想出了将粤剧某个片断制成造型,在元宵节时由人抬着巡游欢庆,并渐渐地流传下来。可是,由于社会变迁,到上世纪七十年代,不少当地年青人已不知飘色为何物,这一珍贵的民间文化遗产面临着失传的威胁。

上世纪八十年代初,土生土长的镇隆青年刘天一,在父辈的熏陶下十分喜爱飘色这门民间艺术,决心将其发扬光大。在其父亲及老艺人陈维才、冯英生的指导下,刘天一开始参与飘色制作,并组建了镇隆明珠飘色团义务为乡亲们演出。二00五年,刘天一与他的明珠飘色团,以《普天同庆》、《幡桃仙景》、《凤凰展翅》三板飘色参加广东省首届飘色大赛,就小试牛刀,喜获一等奖。

二00六年,为了参加在广州举办的中国首届民间飘色(抬阁)艺术展演,刘天一打破飘色的制作传统,创作出长宽至七米、高六米,凌空飞出十八人的大型飘色《欢乐神州》。镇隆十八飘甫一在广州亮相,就以其恢宏大气、技艺高超而获得满堂喝彩,在来自全国十六个省二十八支飘色队伍中脱颖而出,勇夺此次展演的最高奖“中国民间艺术山花奖”。在场的权威民间艺术专家一致认为,镇隆十八飘代表着中华民族文化的精华,堪称中国民俗一绝。广东省第三批省级非物质文化遗产名录日前公布,粤西信宜镇隆飘色榜上有名。

珠海飘色

飘色,是斗门区乾务镇的传统民间艺术,至今已有三百多年历史。

明朝天启年间,乾务镇乡民梁国栋任江西省彭泽县令时为官清廉、严明,爱民如子,深得人民的爱戴与称颂,被誉为“铁面梁公”。后来,梁国栋深感明朝廷腐败无能,自己壮志难酬,再加上思乡心切,遂以母老为由,弃官回乡。潜心钻研琴、棋、书、画。回乡时,从江西省仿铸“江西飘色”的关键部件¾¾三支色棍带回家乡乾务,分别交给乾东、乾西、乾北三村保管,并细心指导乡民操作装置。据《乾务镇志》记载:飘色,是我镇的传统民间艺术。明天启间(1625年),乾务镇乡民梁国栋任江西省彭泽县令时,从江西省仿铸“江西飘色”的要件色棍三支带回家乡乾务,并作装置的指导。将三支色棍分别交与乾东、乾西、乾北保管,逢年值喜负责巡演。乾东是“喜鹊练梅”,乾西是“八仙闹东海”,又名“蟛蟹过江”,乾北是“白蛇传”,又名“仕林祭塔”。这三台飘色,不仅是乾务卓越的民间艺术,也是过去香山县民间艺术代表之一。解放前,每年孟春季节及乡中特大的庆喜日子,都举行“汇色”巡演(三台飘色汇合一起游行)助兴。

珠海飘色(乾务飘色)经过了兴旺、沉寂到今天的再次发展,由原来留传下来的三台增加到十二台,每台飘色均融入地方特色又各具特色,有深厚的文化底蕴,是珠海市富有特色的民间艺术。

吴川飘色

吴川梅岭的飘色《八仙过海》

吴川梅岭的飘色《八仙过海》

香港飘色

香港长洲太平清醮飘色巡游万人空巷。香港长洲举办盛大的“太平清醮飘色巡游”及“抢包山”两个节庆气氛浓厚的活动。飘色是始于明末清初流传的民间传统艺术,由小孩装扮成民间故事人物,以立体舞台的形式游行表演。由于舞台的特殊设计,站在其上的小孩,恍如站在刀尖、杆顶,甚至凌空浮起;乡民合力抬着前行,使舞台上下微动,更显“飘”的特色。吸引了众多中外游客。太平清醮又名包山节,是长洲岛别具地方特色的节日,于每年农历四月初八前后举行。飘色巡游是节庆的高潮,由潮州锣鼓、舞狮队、彩旗队、飘色队等组成,巡游队伍多达几千人。2007年香港长洲太平清醮飘色队伍中,除了大家熟悉的“慈禧”、“华山圣母”和“梁山伯与祝英台”飘色外,亦有时事主题,包括讽刺教院风波的“大石压死蟹”、穿上绿色旗袍的“罗太”、奥运风帆金牌选手李丽珊、香港回归十周年,以及奥运马术项目为主题的飘色。

番禺飘色

“雄鸡报喜”造型

“雄鸡报喜”造型

番禺沙湾飘色大抵可分两个时期。一是发展时间,即从员岗传入至道光年代,经历100多年。这时期飘色的人物造型还是较为简单粗糙。二是鼎盛时期。咸丰年间,粤剧名伶李文茂率众响应太平天国革命起义失败后,清廷迁怒广东梨园,解散粤班,禁演粤剧,并焚毁佛山琼花会馆。少数艺人搭串于外江班,大多数散居各地谋生。乡俗、北帝出游,例必演戏。遂以色代戏,出色规模比之既往更大。沙湾经济富裕,何氏宗族大小公尝拥有土地四万多亩,历来发放助学金奖励子弟读书。所以文化发达,文化名人辈出。入夜书声琅琅,琴声不绝,向有粤剧之乡和广东音乐之乡的美称。清末民初,沙湾粤剧专业艺人汇集足可自成一班,且名伶甚多。加之族中公款充足,飘色经费宽裕,乡中具有历史知识的文人雅士与民间飘色艺人一起,精心设计,如“六国大封相”“刘邦斩蛇”“精忠报国”等内容,以抒发爱国情操和反迫害之情。自此,沙湾每年飘色游行,便以数十板计,板板人物各不相同,蔚为大观,成为沙湾飘色的鼎盛时期。出游后又进行评选,由该年轮值当甲(主持单位)发奖,俗称“赏色”。沙湾和员岗的飘色艺人均说清末民初是飘色的最盛时期。

沙湾飘色有传统色板逾200多种。除创作反映现实生活如“囊括七雄”、“为国争光”、“青云直上”等新板色外,还挖掘整理出72板色。其中爱国惩奸的有“精忠报国”、“护国庇民”、“马上琵琶”等,锄暴除霸、扶弱济贫的有“三调芭蕉”、“飞剑伏魔”、“大闹东海”等,反抗统治压迫的有“哪吒闹海”、“大闹天宫”等;反抗封建礼教,追求美好婚姻,向往自由美好生活的有“黛玉葬花”、“水浸金山”、“柳毅传书”、“黄莺惊梦”等;歌颂国泰民安,升平盛世的有“梅开二度”、“竹报平安”、“乔松跨鹤”等。

-

北条麻妃

北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。

2024-08-18 -

橘ひなた

橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。

2023-01-10 -

武藤兰

武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。

2023-01-07 -

成濑心美

成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。

2023-01-07 -

波多野结衣

波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。

2023-01-07