-

百越 编辑

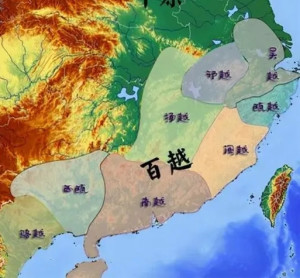

百越,是指古代中国南方沿海一带古越族人分布的地区。据《汉书·地理志》记载,百越的分布“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓”。也就是从今江苏南部沿着东南沿海的上海、浙江、福建、广东、海南、广西及越南北部这一长达七八千里的半月圈内,是古越族人最集中的分布地区;局部零散分布还包括湖南、江西及安徽等地。

《过秦论》“南取百越之地”,《采草药》“诸越则桃李冬实”。在先秦古籍中,对南方沿海地区的土著民族,常统称之为“越”。如吕思勉先生所指出,“自江以南则曰越”。在此广大区域内,实际上存在众多部族,各有种姓,故不同地区的土著又各有异名,或称“吴越”、或称“闽越”、或称“扬越”、或称“南越”、或称“西瓯”、或称“骆越”,等等。这些部族在先秦时期曾存在过璀璨的高度文明。近年来的考古研究实证表明,百越也是中华文明的发源地之一。

目录

- 1 基本信息

2 历史渊源

3 考古研究

4 越人由来

5 越地诸部

6 风俗习惯

7 开发历史

8 秦后归属

9 越族后裔

10 历史贡献

基本信息

编辑中文名:百越

定义:南方沿海古越族地区的泛称(亦称越族)

族名:古越族

包括范围:苏/沪/浙/闽/粤/桂/琼/越南北部

别名:百粤、诸越等

存在时期:远古至秦末(天宝尊)

上古首领:天皇氏(天宝尊)

历史渊源

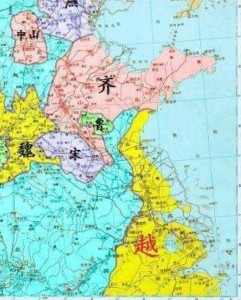

编辑 百越

百越

在旧石器时代,中国这块广阔大地上就已经有了古人类活动遗迹。自远古至秦末时期,在长江以南的沿海地区,即当今的江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南以及越南北部这一带(局部还包括湖南、江西与安徽部分区域),世代繁衍生息着众多族群,这一带越人族群数量众多的地带,中原史籍称之为“百越”,百越的诸多族群统称为古越族。对于“越”的得名,较常见的说法是“越”源于“钺”(或写作“戉”),是一种扁平穿孔石斧,开始是生产工具和武器,后来逐渐演变成很薄的象征权力的礼器。厦门大学林惠祥教授指出在春秋有于越,战国有杨越,汉有瓯越、闽越、南越、骆越,三国时尚有山越。其分布地区在浙江、福建、广东、广西、越南或至安徽、湖南诸省。他把“百越”和华夏、东夷、荆吴并列为汉族四大来源。

先秦古籍对南方的众多部族,常统称为“越”,实际上这些“越”并不是单一民族,而是南方众多部族的统称。《过秦论》“南取百越之地”,《采草药》“诸越则桃李冬实”。在先秦古籍中,对南方沿海地区的土著民族,常统称之为“越”。如吕思勉先生所指出,“自江以南则曰越”。在此广大区域内,实际上存在众多部族,各有种姓,故不同地区的土著又各有异名,或称“吴越”、或称“闽越”、或称“扬越”、或称“南越”、或称“西瓯”、或称“骆越”,等等。这些部族在先秦时期曾存在过璀璨的高度文明。近年来的考古研究实证表明,百越也是中华文明的发源地之一。

| Name | 支系 | 包括范围 | 辖下分部 |

|---|---|---|---|

| 百越 | 吴越 | 苏南-浙北 | 句吴、于越 |

| 东瓯(亦称东越) | 浙南-闽北 | 不详 | |

| 闽越 | 闽北-闽东 | 不详 | |

| 南越(亦称南粤) | 广东一带 | 不详 | |

| 西瓯(亦称西越) | 广西一带 | 不详 | |

| 骆越(亦称雒越) | 越南北部和广西南部、海南一带 | 辖15个分部 | |

| 扬越 | 长江中下游、江淮之间(含湖南、江西、安徽局部) | 辖邗越、句吴等等 |

注:骆越辖下15部为:交趾/朱鸢/武宁/福禄/越裳/宁海/阳泉/陆海/武定/怀驩/文郎/九真/平文/新兴/九德等部。

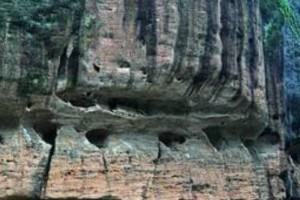

自古流存下来的文献对有关百越记载甚少(秦始皇焚书毁了大量先秦文献),但随着科学技术的进步与考古发掘的深入,考古出土大量的陶瓷、青铜、铁器、玉器等文物,见证了百越文明,填补了百越历史的空白。在远古时代,古越人便创造出璀璨的高度文明,其冶铸技术、农业、制陶、纺织及造船业等等相当发达。考古研究表明,长江以南的原生文明,比如草鞋山遗址、河姆渡遗址、良渚遗址、奇和洞遗址和缚娄国遗址等文明遗存,不亚于同时期的北方文明,甚至比同时期的北方文明更璀璨。在对百越良渚考古中发现,百越地区良渚古城规模远远大于同时期的北方中原黄帝城。 在中国新石器时代前文明的各大遗址中,百越良渚遗址的规模最大、水平最高。难怪考古学家严文明说,中国文明的曙光是从良渚升起的。

在中国新石器时代前文明的各大遗址中,百越良渚遗址的规模最大、水平最高。难怪考古学家严文明说,中国文明的曙光是从良渚升起的。

在古籍的记载中,古越族人可上溯至远古时期。据宋代罗泌《路史·前纪二·天皇纪》载:“粤有天皇,是曰天灵, 望获 强尊。”古越族的首领叫“天皇氏”,为五龙之首,传说天皇氏是旧石器时代第一代君主。《易纬通卦验补遗》:“天皇氏之先,与乾曜合德”。此言天皇氏祖先与日、月、五星(七曜)合德,即其身份极为崇高。《三家注史记三皇本纪》:"天地初立,有天皇氏,十二头;澹泊无所施为,而俗自化;木德王,岁起摄提......"。据唐代杜佑所撰写的《通典》以及清代方浚师的《蕉轩随录》所说:"天皇氏是出现在三皇(后世文献增补的“三皇”)之前的君主。"

周太王之子仲雍与兄泰伯来到今苏南地区的无锡、常熟一带,建立勾吴王国,断发文身,主动融入当地社会,是一次中原文化与东南百越文化的融合与交流。据文献记载及考证,古越人与中原人早期的关系主要在贸易,越人以象牙、玳瑁、翠毛、犀角、玉桂和香木等奢侈品,以交换中原的丝帛和手工产品。百越诸部族当中最早与中原交往的是地缘上较接近中原的"于越",其之间的交往在中原古籍里也留下了墨迹,于越部族在商周时期虽然没有参加武王伐纣,但曾经北上当过周成王的宾客。商与西周时代,岭南南越部族与中原也开始有了经济文化往来;春秋战国时代,岭南与吴越、楚国关系密切,交往频繁。考古学界近年来研究发现,岭南在秦朝之前就已经存在灿烂的新石器时代和青铜时代高度文明。近年来的考古研究实证表明,百越也是中华文明的发源地之一。

考古研究

编辑据对古越人分布区考古,发现了大量的古人生活痕迹与文化遗存,时间上可远溯至旧石器时代、新石器时代与青铜时代,空间上主要集中分布在中国东南部及南部沿海一带。较有代表性的文化遗存主要有河姆渡文化遗址、草鞋山遗址、马桥遗址、良渚文化遗址、奇和洞遗址、郁南磨刀山遗址、缚娄古国遗址以及甑皮岩遗址等等。

| 江西 | 武夷山地区的贵溪仙水岩悬棺遗址所处年代为3000年以前的春秋晚期,是当时生活在彭蠡泽东部水系的邗越人的古老葬俗。考古者在棺内一男性古人的头侧,发现一束长约5厘米的头发,两端齐整,专家推测这可能与越人特殊的习俗有关,此外,在江西出土的不少陶器上,多处有蛇纹图样或蛇形贴耳装饰。 通过对赣东北、皖南、宁镇地区以及浙西北地区考古学遗存的调查和分析,发现邗越人不仅有规模宏大和较高水平的采冶业,而且有发达的青铜铸造技术,这可以从出土的商、周青铜器得到证实。 |  |

悠久文化

稻作

稻作发祥(1.4万年前):根据近代考古学的证据, 百越

百越

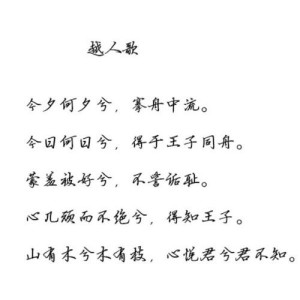

今夕何夕兮,搴舟中流。

今日何日兮,得与王子同舟。

蒙羞被好兮, 不訾诟耻。

心几顽而不绝兮, 得知王子。

山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。

《越人歌》并非出自《诗经》,而是一首先秦古歌,见于刘向《说苑》卷善说篇。歌中的故事发生在公元前540年前后。当时楚越虽是邻国,但方言不通,交往需要借助翻译的帮助。这首《越人歌》是中国历史上现存的第一首译诗。这首诗接近《楚辞》作品的缠绵悱恻,艺术水平很高,它和楚国的其它民间诗歌一起成为《楚辞》的艺术源头。

语言学者郑张尚芳根据对上古音的构拟,将《越人歌》中表音,与有关的泰语对照,破译越人歌。并发现“山有木兮木有枝”是楚国译人为满足楚辞韵例凑足六句而添加的衬韵句。根据音韵学对汉字上古音的构拟,把《越人歌》中每一汉字的上古音和中古音,与有关的壮语词一一对照,发现它与壮语存在着一定的关系。

音乐:越族的音乐好野音。据说,越王勾践听中原夏人乐师吹籁(古代的一种三孔管乐器),却听不懂,也不爱听。《吕氏春秋·遇合》:“客有以吹籁见越王者,羽、角、宫、徵、商不谬, 越王不善;为野音而反善之。”

越人由来

编辑关于古越族的来源,学术界主要有两种不同的意见。一是认为越族源出于中原诸夏族,是诸夏族的后裔,即“越为禹后说”;二是认为越族是由当地原始先住民发展形成的,即“土著说”。

- 史籍依据

持“越为禹后说”者,主要以司马迁《史记》中的《夏本纪》、《越王勾践世家》以及《吴越春秋》、《越绝书》等历史文献为依据,认为越王勾践的祖先,是禹之苗裔、夏后帝少康之庶子无余的后代,之后形成分支散布南方各地而成"百越"。

有学者根据《史记·越王勾践世家》等史籍有这样的描述:“公元前333年(战国时期),楚威王兴兵伐越,大败越国,尽取吴越之地。” 认为,自此越国人流散到南方一带,分化成众多的支系,故而从这个时候开始,文献中便出现了“百越”这一个新的称谓。不过,据科学技术的测定与考古的深入,该"百越源于越囯分化"的观点难以信服。

研究百越族的中国学者宋蜀华认为:“勾践的祖父夫镡以上至夏少康庶子无余,世系不清楚;夏少康经商至周敬王共60余代,两者世系相差近1000年,把越王勾践说成是夏少康的后裔,实难信服”。此外,宋蜀华也认为夏文化和越文化截然不同,因为:“夏人活动地区从未发现过‘印纹陶文化’,而‘印纹陶’流行地区也从未发现过‘二里头文化’”。

- 考古研究

持“土著说”者,主要以考古资料和史籍的考证为依据,认为越的世系找不出勾践是夏少康后裔的直接证据,中原夏族和南方越族姓氏不同,彼此世系不清;诸夏族和古越族的分布地区也明显不同;古越族的文化特点也明显不同于中原族群。

对于古越人从何而来的问题,厦门大学人类学与民族学系教授蒋炳钊表示比较认同“土著说”,即百越族群是由当地原始先民发展形成的。其理由是,大量考古资料证明,在百越各族登上历史舞台之前,早在几十万年以前的旧石器时代和新石器时代早、中期以及四五千年前的新石器晚期,那里已有人类活动的遗迹。萌芽于新石器时期的南方印纹陶已经被考古学界认定为分布在长江以南的古越文化遗存。

考古学家将印纹陶分布区分为宁镇区、太湖区、赣鄱区、湖南区、岭南区、闽台区、粤东闽南七个次文化区,这与秦汉以后百越族几个组成部分的分布基本吻合。这几个文化区都曾是古代越族的世居地,这同中国东南沿海新石器文化的分布是一致的。

据国际科学杂志《科学》发表的“亚洲人群遗传多样性研究”成果,全基因组基因分型研究表明,在距今3万至4万年前,亚洲人开始从东南亚往北迁徙,逐渐遍布整个东亚直至中亚地区,形成了如今的东亚人群。对中国历史而言,这意味着,古代黄河流域的北方人祖先是先到达了南方百越,在南方那里繁衍,此后再往北迁徙进入黄河流域,创造出灿烂的中华文明。有报告称通过对分子人类学材料Y染色体DNA的测定,百越有单起源的遗传学迹象,广东可能是百越族最早的发源地。另有报告称台湾高山族源自上海地区百越族。

称谓

百者,泛言其多;"百"是指多数、约数,不是确数。据黄现璠著《壮族通史》说:越即粤,古代粤、越通用;越与粤,古音读如Wut、Wat、Wet,是古代江南土著呼“人”语音,越是“人”的意思。

百越

百越

古时候中原人泛称中原四方的南方部落为“蛮”、东方部落为“夷”、西方部落为“戎”、北方部落为“狄”,"蛮夷戎狄"是夏、商、周三代对东南西北各方部落的称谓。秦汉史籍泛称南方的部落为“越”,而戈壁沙漠以北的游牧部落为“胡”(匈奴),故而北“胡”与南“越”并称。

越地诸部

编辑由于古代中原部族对南方古越部族的了解甚少,在文字上关于对“古越族”的最早记载是“于越”,"于越"是春秋时期越国的前身,据文献记载及考古印证,"于越"最迟在商朝前的时候就已经存在。古越族和中原诸夏族早期的往来关系主要贸易。

《庄子·逍遥游》:“宋人资章甫而适诸越,越人断发文身,无所用之。”郭庆藩集释引李桢曰:“诸越,犹云於越。”

《公羊传》:“於越者,未能以其名通也。”何休注:‘越人自名於越(于越)。《周礼·冬官考工记》又出现“吴、粤”名称。

《逸周书·王会解》又有“东越”、“欧人”、“于越”、“姑妹”、“且瓯”、“共人”、“海阳”、“苍梧”、“越区”、“桂国”、“损子”、“产里”、“九菌”等名称。

《过秦论》“南取百越之地”;《采草药》“诸越则桃李冬实”。

《汉书》记载:“蛮夷中,西有西瓯,众半公式(个子矮小瘦弱),南面称王。”《百越先贤志》也载:“译吁宋旧壤,湘漓而南,故西瓯也。”

宋朝人罗泌的《路史》又具体解释了百越的族称有:“越常、骆越,瓯越、瓯皑,且瓯、西瓯、供人、目深、摧夫、禽人、苍吾(误记,应属百濮)、越区、桂国、损子、产里、海癸、九菌、 稽余、北带、仆句、句吴(吴囯前身),是渭百越也。”

古籍又有记载:“越北有城廓邑里也,处溪谷之间,丛竹之中”,“以地图察其山川要塞,想传不过等数,而间独数百千里。险阻林丛,弗能尽著。”“夹以森林丛竹,水道上下击石,林中多腹蛇猛兽。”从这些古籍的表述可见,百越支下的小村落多数都聚居、敬居、绕寨、游走于山川要塞,森林丛竹之中。

部族

- 于越部族

于越部落是春秋时期越国的前身(地理位置即今苏南浙北一带),于公元前2032年建立越国。公元前473年传至越王勾践撃灭吴国后北上与当时中原诸国会盟并雄视中原,成为春秋五霸之一。战国时,势力衰弱,公元前306年,为楚所征服;至公元前222年被秦所灭。从文献的记载中可以看出,于越部族在春秋时期前较为强大,战国后衰落。

- 扬越部族

扬越,亦通扬粤。今长江下游的上海、江苏、安徽局部、浙江等皆古扬州之属;古扬州之地为越人所居,故曰扬越。关于其地理位置及范围史料上有不同的记载:如,《史记》记载:"秦时已并天下,略定杨越,置桂林、南海、象郡、以谪徙民,之后为赵佗南越国领地",此通南越;也有用扬越来指长江中下游地区的,此通地区、越国,《吕氏春秋》:"东南为扬州,越也 ";《尔雅》:"江南为扬州,越也"。主流说法是扬越位于长江中下游、江淮之间的一带。邗越与句吴同属扬越,句吴即是春秋吴囯的前身,邗越分布江淮各地。

- 闽越部族

闽越部落即是闽越国的前身(今福建一带)。因分七族,故有七闽之称。闽越之"闽"源于图腾崇拜,闽越部落把蛇当作是部落的图腾;蛇在古语中又被称为长虫,就以虫为义,把该地称为闽越。闽越人在距今3000年以前(相当于中原的夏商时期),已经创造出灿烂的独具特色的——闽文化;到了周朝,形成七个大部落,史称“七闽”。与闽越关系较密切的是附近的东南面于越,据传在越王允常时代,于越部族有人进入闽越定居,如铸剑能手欧冶子,曾受越王派遣,带领助手在闽北(今松溪县)湛卢山建炉,铸造质量优良的宝剑;福州市的冶山和欧冶池,相传也是欧冶子铸剑地。

- 南越部族

南越,粤通越,南越亦称南粤,地理位置即今广东一带(广东的简称"粤"源于此)。南越是存在于远古至秦末时期的古越族部落,南越部落是秦末汉初时期南越国的前身。从《淮南子》对秦越之战岭南人击毙几十万秦军的描述中可以看出南越与西瓯部落是百越诸部中属强大的支系,两广自古有狼兵之称源于此战。公元前219年秦始皇发动"秦攻百越之战"后于公元前214年征服岭南随即在此地设置南海、桂林与象3郡;公元前204年,南海郡的郡尉赵佗乘秦末大乱之际兼并桂林与象两郡,自立为“南越武王”,建立南越国。

- 东瓯西瓯

瓯,古文与“区”、“沤”均相通。有专家研究,“瓯”不是诸夏词汇。古籍记载:“东南曰扬州……其译薮,曰具区。”“区”即“沤”,指浙江境内众多湖泊,湖泊或濒海地方被水包围的岛屿。在这些被水“沤”(包围)的地方生活的人就是“沤人”,即“瓯人”。《山海经》中也有“瓯居海中”的说法。

据专家考证,“区”则“曲”,二者同义。故山林险阻崎岖曲折之地谓之“区”,即“瓯”,居此地者,即为“瓯人”。在东面江浙地区居住的越人——“沤人”是“瓯”,在岭南西部地区居住的越人——“瓯人”也是“瓯”,他们都是“瓯越”。为以示区别,所以,习惯上称江浙一带的越族“瓯人”为“东瓯”,岭南西部一带的越族“瓯人”为“西瓯”。西瓯越人主要分布在珠江流域之柳江、红水河流域以北的广西区域。

- 骆越部族

骆,同雒,是山区的水田;骆人,或雒人,即耕这些田的人,骆(雒)越,则为耕这些田的越人。骆越是百越众部落中一支以农业为主的部落,但其制作工艺技术高超,在出土的饰物、铜鼓就十分精良。骆越人主要居住在今海南、广西南部至红河三角洲及周围地区。骆越有部分逐步南迁,到了战国末年,迁徙到了今越南河内一带,成立了瓯雒国,是越南京族(越南的越族)、黎族、水族、老挝龙族的祖先。其创造出了璀璨的“瓯雒文化”,即越南东山文化。

瓯、骆会称:西瓯与骆越,本为越之二支。瓯骆,则西瓯、骆越的会称,因西瓯与骆越地缘相邻,又在两境建立过“瓯骆国”,所以人们多数都会称为"瓯骆"。

建国

| 【瓯雒国】又称为瓯貉国或安阳国(前257--前206年)。都城为古螺城,在今越南河内东英县,其疆域主要包括今越南北部一带,后一度扩张到中国广西、云南部分地区。前257年,蜀泮攻灭文郎国,于文郎国故地建立瓯貉国,瓯貉之“瓯”即指代西瓯部落,而瓯貉之“貉”即雒,指代雒越部落。前214年,秦朝南伐百越时,瓯雒国的西瓯诸部落曾经推举译吁宋为盟主以抗秦,终为秦人所败。西瓯之地成成为秦郡县制中三十六郡之象郡、桂林郡的一部份,而瓯貉国则成为秦朝的象郡。公元前210年,南海尉任嚣发兵攻象郡瓯貉国,战后以今越南天德江为界,江北归任嚣方,江南归蜀泮方。公元前206年,继任嚣之后控制南海郡的赵佗击灭瓯貉国。 | |

| 【南越国】秦朝南海郡郡尉赵佗乘秦末大乱之际,控制南海郡并隔断与岭北的交通,随后于公元前206年兼并桂林郡和象郡(包括瓯雒国在内)。公元前204年,赵佗自立为“南越武王”,建立南越国。公元前202年初,汉高祖刘邦不承认南海、桂林、象郡三郡为赵佗所有,反而将南海、桂林、象郡三郡封给长沙王吴芮。公元前112年秋季,南越王赵建德元年,汉武帝所遣的十万大军分四路进攻南越王国。公元前112年冬季,路博德一军与杨仆一军先行会合,两军一同围攻番禺,后番禺降于伏波将军路博德,术阳侯及吕嘉出海西逃时被路博德捕获,南越国灭亡,时为汉武帝元鼎六年,整个南越王朝历五王,凡九十三年。 |

| 【文郎国】文郎国是雒越(骆越)部落所建立的首个王国,公元前2879年雄王于在当今越南北部至广西南部一带建立文郎国,历任国主皆号“雄王”。公元前257年,文郎国为蜀王子蜀泮所灭。史籍中关于雒越人的情况,出现过“雒王”、“骆王”和“雄王”的记载,分别见于成书于公元3世纪的《交州外域记》、成书于公元5世纪的《南越志》中。后来这几种史籍都已失传,这些零星记载被保留在《水经注》、《史记·索引》、《旧唐书》和《太平寰宇记》中。这些记载说:"交趾昔未有郡县之时,土地有雒田,其田从潮水上下,民垦食其田,因名为雒民,设雒王、雒侯,主诸郡县,县多为雒将,雒将铜印青绶。" | |

| 【闽越国】传说闽越国其国王族是越王勾践之后裔,楚败越后,徙至今福建省,于秦朝时为闽中郡“君长”。公元前202年,汉朝封驺无诸为闽越王,都于东冶县(今福州),故其国号为闽越国。公元前154年,吴王刘濞企图诱使闽越国从己反叛汉朝,然而失败。吴王刘濞叛乱失败后,其两子逃奔闽越国。公元前138年,闽越国发兵围攻东瓯国国都,但因汉朝出兵援东瓯国,于是闽越兵解围而去。后因东瓯举国徙往汉朝江淮地区,闽越国得以占有东瓯国故地。公元前111年秋季,东越王驺馀善反叛汉朝,发兵侵汉朝并自立为“东越武帝”。公元前111年冬季。闽越国权贵们杀东越王驺馀善降于汉朝,闽越之地从此成为汉朝版图的一部份。 | |

| 【东瓯国】据传东瓯国其国王族也是越王勾践之后裔,楚败越后,徙至今浙江省南部,于秦朝时为闽中郡“君长”。公元前192年6月,汉朝封驺摇为东海王,都于东瓯(今温州),故其国号为“东瓯国”。公元前154年,东瓯国跟从吴王刘濞叛汉朝,刘濞失败后逃往丹徒,被在当地的东瓯兵所诱杀,刘濞的首级被献于汉朝,东瓯国得以与汉朝和好。公元前138年,闽越国发兵围攻东瓯国国都,东瓯王驺望向汉朝求援,汉武帝发会稽郡兵从海路援东瓯国,兵未至东瓯,闽越国闻汉朝来援后撤兵归国。东瓯国故地逐为闽越国所吞并,东瓯国降而亡。东瓯王的辖地,大致包含现今中国浙江省的温州市、台州市、丽水市一带。东瓯在现在仍是浙江省温州市的古称。 |

| 【越国】越国共传8代,历160多年,与当时中原国家会盟,雄视江淮地区,号称“霸主”。传说夏代姒少康的庶子姒无余,于公元前2032年在钱塘江以南一帯建立“越国”,“以奉守禹之祀”,辖有今浙江全省及安徽南部、江西东部地区,传至春秋中叶的越王姒夫谭已历近1500多年。公元前473年,越王姒夫谭之孙、姒允常之子越王姒勾践撃灭吴国,后北上与当时中原诸国会盟,雄视江淮地区,号称“霸王”。约公元前306年,楚怀王兴兵伐越,大败越国,尽取越国江东之地,越国自此衰弱,越国人民流散到南方一带,分化成众多的支系部落,但至战国末年,越国仍然能与楚国抗衡。公元前222年,盘踞在宁绍平原、会稽山一带的越国继楚国之后为秦所灭。 |

风俗习惯

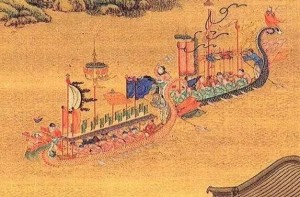

编辑- 龙舟竞渡

龙舟竞渡

龙舟竞渡

《旧唐书·杜亚传》记载:“江南风俗,春中有竞渡之戏。”至于“端午节”的起源,近代著名学者闻一多曾指出其应是越族人为祈求生命得到安全保障举行图腾祭的节日,而龙舟竞渡便是这种祭祀活动中的娱乐节目。

据《河姆渡遗址第一期发掘报告》称,早在7000年前,远古越人先民已用独木刳成木舟,并加上木桨划舟。《淮南子·齐俗训》中有“胡人便于马,越人便于舟”的记载。中国古代南方水网地区人们常以舟代步,以舟为生产工具和交通工具。人们在捕捉鱼虾的劳作中,攀比渔获的多寡,休闲时又相约划船竞速,寓娱乐于劳动、生产及闲暇中,这是远古时竞渡的雏形。

据专家考证,进行龙舟竞渡的先决条件必须是在产稻米和多河港的地区,这正是中国南方地区的特色。在古代典籍有关龙舟起源的记载中,最早是出现在东汉。事实上,中国南方吴越一带直到东汉时才开发。据此可以推测,端午的习俗最初可能只在长江下游吴越民族中流行,后来吴越文化逐渐和中原文化交流融合,这种习俗才传到长江上游和北方地区。

- 断发文身

《庄子·逍遥游》中有云:“越人断发文身。”《史记·赵世家·正义》记越人文身之法“刻其肌,以青丹涅之”。断发文身即是剪短头发、身上纹图案之意。是古代南方百越地区海边、大河边古越族居民共同的生活风尚,同时身上纹龙图案也是古越人图腾崇拜的反应。修剪发型与纹身是现代年轻人的潮流时尚,但如果将目光投向古代百越地区,就会发现这些在现代人生活中有着重要地位的习俗和时尚,其实在远古时代已有之,并且在那里还可以找到全新的解读。

由于生活文化差异,古代中原人对这些习俗感到很奇怪,很多中原史籍均将之记载下来。古代越人“断发”等习俗,对当时从北方来的中原人也产生了影响,文献《史记》、《汉书》都曾记载,《史记·吴世家》说太伯、仲雍居于句吴,“文身断发,示不可用”。《史记·越世家》:“越王勾践,其先禹之苗裔,而夏后帝少康之庶子也。封会稽,以奉守禹之祀,文身断发,披草莱而邑焉。”《汉书·地理志》也有相同记载,但却对断发文身之俗增加了功能解释。可见断发文身是吴越族群的鲜明标志

据《汉书》记载:“越人常在水中,故断其发、文其身,以象龙子,故不见伤害也。”又有《淮南子》记载:“越人以箴刺皮为龙文,所以为尊荣也。”这两则文献,都记载了古越人有“文身象龙”的习惯,其实即是古越人对龙图腾的崇拜。除了纹龙图腾外,也有个别部族纹蛇图腾。

- 墟日趁墟

宋朝周去非《岭外代答》描述了越人“趁墟”(赶集)的热闹景象:“西南蛮笠,以竹为身,而冒以鱼毡。其顶尖圆,高起一尺余,而四围颇下垂。视他蕃笠,其制似不佳,然最宜乘马。盖顶高则定而不倾,四垂则风不能飏,他蕃笠所不及也。交址有笠如兜鍪,而顶偏,似田螺之臀,谓之螺笠。”这一习俗沿袭数千年不变,南方个别地方至今依然流传墟日趁墟习惯。

- 契臂为盟

"契臂",谓刻臂沥血。是百越部落之间表示结盟所举行的结盟仪式。《淮南子·齐俗训》:“故胡人弹骨,越人契臂,中国歃血也;所由各异,其於信一也。”高诱 注:“刻臂出血,杀牲歃血,相与为信。”

- 鸡骨占卜

商周时期,北方中原人用龟壳、牛骨来占卜,而南方的百越人则用鸡骨,即用鸡的头盖骨在火上烤,以鸡头骨受热开裂的图文形象来卜吉凶。

- 凿齿漆牙

古代越族人的另一习俗,是"凿齿"(拔牙)。在旧时文献中,这种风俗习惯被称作“凿齿”、“打牙”。这是一种有意识地采用人工方法,拔除(或打、或敲)某些健康前位齿的行为,在《山海经》、《淮南子》中都有记载,《战国策·赵策》中记有:“黑齿雕题,鳗冠林缝,大吴之国也”。古越族的后代——近现代的台湾高山族还或多或少地保留有拔牙的习俗。如今江西余干农村还存有不少古越遗风的说法,如有些成年男性和女性镶门牙,就与数千年前古越人摘齿习俗息息相关。

在珠江三角洲、环珠江口的贝丘、沙丘遗址,目前已经发现数十例与拔牙相关的考古遗迹。这些拔牙遗迹的人类体质特征相同,所拔牙齿位基本相同。它们的年代均在距今4000年以内的先秦时期。此外,越人中还有一种漆牙的习俗,称为“黑齿”。对于“凿齿”的习俗,学界比较普遍的有数种说法,一是认为是青春期、成年礼或结婚所需的一种仪式;二是认为其表示一种美的观念,具有装饰意义;三是认为这是为了表示崇信的一种行为或纪念性的行为。但不论哪种说法更能接近古人“凿齿”的深意,有一点不可忽略,即这种看似奇怪的习俗是古越先民丰富多彩的生活的一部分。

- 喜食蛤贝

史料记载,越族中有许多支系都有喜食"蚌、蛇、鱼、鳖、蛤"腥味之物等习俗。这些都是生活在沿海越人的餐中天然美食,把虫蛇蚌蛤视为上肴。在《淮南子》与《史记》中,都提到南蛮吃蛇与贝壳类动物。《史记·货殖列传》中对南方越人的饮食方式进行了精辟概括:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼。” 晋代的《博物志》也记载了南方钟爱水产的食俗:“东南之人食水产,鱼、鳖、螺、蚌以为珍味,不觉其腥臊也。”

据考古发现,南宁贝丘遗址距今6000-10000年,在遗址现场还留存有大量的螺壳,专家介绍,远古时代的人们已经开始以螺肉为食物,大部分螺壳的尾部都已被敲碎,以方便他们进食,也可以此证明古越先民喜爱的“撩螺”古已有之。在广东发掘的多处文化遗址的堆积层里,均发现有大量的"蚬蚌蛤蚶蛳螺"遗骸。这些在汉字名称中属“虫”字部首的贝壳类动物和蛇一样,在中原人心目中均为“不洁”的象征。其实这是古代南北居住环境、食物供应链以及饮食文化的差异。一个族群的饮食习俗,是与他们的居住环境与食物链供应分不开的,这些贝壳之类动物,现代的名词叫“海鲜”。

开发历史

编辑 泰伯断发文身、与民并耕

泰伯断发文身、与民并耕

按照《吴越春秋》、《吴地记》及无锡地方史志的记载,泰伯在无锡梅村一带开凿沟渠、兴筑城池、教百姓农耕技术,促使吴地生产有一次飞跃性发展。周人是农耕技术一流的部族,他们的先祖后稷“好耕农,相地之宜,宜谷者稼穑焉,民皆法则之”,帝尧任命他为“农师”。相传泰伯在梅村一带“复制”周原创业经验,大兴水利,发展农业,“穿浍渎以备旱涝”,就是开挖沟渠、陂塘,以灌溉、排涝。泰伯还改进农耕方法,变一年一熟为一年两熟,令当地农业生产有了飞跃性发展。生产技术的大幅度改进,促进当地经济空前发展,泰伯遂营造城池、房屋,提升吴地文明形态。据《吴地记》所载,为了防止外患,泰伯带人修筑城池,“周三里二百步,外郭三百余里”。梅村因此有“江南第一古都”之称。“泰伯奔吴”,无疑是一次中原文化与东南百越文化的融合与交流,对长江下游地区的开发有着重大的意义。

秦统一岭南

秦始皇平定百越设置各郡

秦始皇平定百越设置各郡

由于岭南地形复杂,山岭崎岖,运输十分困难,监军史禄不能将粮草及时运到岭南,影响了战事(史料记载:"秦始皇遂使监禄凿灵渠运粮,以使深入百越")。于是派几万兵士凿通了今广西兴安县东面向北流入湘江的海洋河和西南面流入漓江的大溶江,使两条河相连,沟通了长江水系和珠江水系,北方的粮草源源不断地顺利供应给进军岭南的秦兵,使秦朝士兵及时得到补给。经数年战争后,终于在秦始皇三十三年(前214年)开凿建成了“灵渠”以后保障了供给,才取得了征服岭南的基本胜利。经过了无比惨烈的第一次和第二次战争之后,秦始皇可以说是征服了岭南,并在岭南设置了三个郡:"南海郡,桂林郡,象郡。“

秦朝为了巩固在岭南的统治,从中原迁居五十万的居民至岭南。从中原迁来的50万人,除了遭到贬职的官员之外,大多是“贾人”,也就是“商人”的意思,是朝廷重农抑商政策的打击对象;既惩治“商人”,又渗透了岭南,朝廷认为一举两得。因此,岭南北方移民的经商血统确实是有根有据的。据记载,秦代的移民大致有5批。

秦末汉初,百越之地相继以几个大部落为前身(东瓯部落、闽越部落及南越部落)各自建立了三个王国,即“东瓯国”(今浙江南部)、“闽越国”(今福建一带)、“南越国”(今粤港澳琼桂及越南北部)。但最终分别于公元前112-111年被汉武帝征灭,其地改为汉朝的郡县。

秦后归属

编辑自秦对越战争将百越并入秦朝版图后,秦始皇将百越划分成数郡,并予划置入九州。到了汉朝,整个百越地区,即吴越、东瓯、闽越、南越、西瓯、雒越在分野中都划归于九州中的扬州。东汉未年将岭南的越地改置交州,到了晋朝重新将岭南的越地划属九州中的扬州,南汉后又将岭南的越地划属交州。此后百越地区长期置于扬州与交州州域。

更迭

汉朝后期之后关于"百越"之称谓便不见于文献史载,百越境内之地名亦随历史发展而更迭。至东汉时,关于越族的相关记载已经逐渐消失,越族的名称在文献记载中虽已消失,但隋唐文献中出现的“俚”、“僚”等族称,均和古代百越有着密切的族源关系。

百越

百越

越族后裔

编辑古代的百越部落分布于从长江、珠江、红河到湄公河流域的广阔地域。国际学术界认为“百越”与现代的汉族(古越人融合南迁中原人)、黎族、京族、高山族、水族、壮族、侗族、畲族等诸民族有诸多亲属关系。

百越

百越

有学者认为,百越长期以来作为南方的主体民族,曾经与许多外系统民族接触交流,也发生了一定的基因交流。浙闽地区曾是百越的主要政治中心,所以这一地区现代的汉族群体中保留了相当比例的越族特征遗传标记。以M119突变比例为例,上海和浙江都是26%左右,是全国汉族中最高的,其次是广东20%、安徽18%、辽宁和湖北17%、江苏16%、江西14%、湖南13%、河南11%、山东9%、四川7%、云南4%。

海外

据发表在英国《生物医学中心进化生物学》的一项最新研究成果证实:遍及两大洋的南岛居民,直接源于中国大陆的古越族。整个澳泰族群发源于大约三万年前的百越沿海一带。

大约两万年前,台湾族群的祖先开始从南粤沿海通过当时还露出海面的台湾地峡向台湾迁徙。而在大约一万年前,南岛诸族群的祖先离开北部湾的南粤沿岸,沿着越南的海岸向南迁徙。大约3000年前,印度尼西亚的马来族群开始向太平洋和印度洋的深处探索。

历史贡献

编辑 百越

百越

百越具有独特的文化习俗与发明创造,在其自身发展过程中,也受到其周围古文化、特别是中原文化的影响,从而日益汇入于光辉灿烂的中古文化之中,为缔造中国的历史文化作出了不可磨灭的卓越贡献。

-

北条麻妃

北条麻妃,原名白石さゆり,以其高挑的身材以及贵族的气质称霸熟女界,1974年3月26日出生于日本石川县,AV女优。

2024-08-18 -

橘ひなた

橘日向(橘 ひなた)1990年8月12日出生,是日本90后AV女优。 2009年11月出道,已经下马拍了多部步兵。

2023-01-10 -

武藤兰

武藤兰,1980年9月4日b出生,初期曾使用过清水优香的艺名,后名武藤兰,日本AV女优。

2023-01-07 -

成濑心美

成濑心美,1989年3月3日出生于日本新潟县,E罩杯,2008年12月以素人身份出道,日本AV女优。

2023-01-07 -

波多野结衣

波多野结衣(はたの ゆい),女,1988年5月24日出生于日本京都府,著名日本女演员、AV女优。

2023-01-07